我的爷爷是客家人,我也是客家人,可我从来没有回过老家。每年春节,爷爷都会做家乡的梅菜扣肉,在我心中,它就是故乡的味道。

明末农民起义,兵荒马乱,大批中原人为避战乱纷纷举家南迁,客家人就是其中一支。中原人南迁后,生活贫寒。传闻梅仙姑不忍,送给一夫人一包菜种。夫人便将其种下。转眼间就是腊月,眼看还剩下一片未及采收,就要浪费。夫人灵机一动,将菜砍下晒干,用陶器加盐腌制,晒干贮藏。宴客时取出梅菜与猪肉同煮,别有一番风味。因是梅仙姑送的菜种,就称之为“梅菜”。客家人将梅菜与五花肉结合起来就有了“梅菜扣肉”。

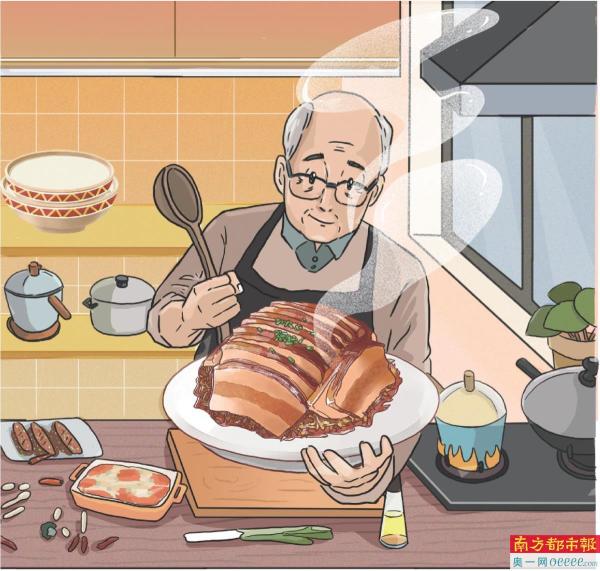

爷爷每年都做梅菜扣肉,从未间断。先把切得四方的五花肉放在锅里煮,直至筷子能够穿过:然后捞起沥干,用酱油、料酒加一点糖浸入。在年饭的制作中,还要先用牙签在猪皮上戳洞,以便在炸时让猪皮起皱,更加美味。全菜的精华,就在于“炸”这一字。肉要炸出自身的油腻,才能肥而不腻、入口即化。炸肉时要把猪皮朝下,沉寂一会儿后,猪皮便像鞭炮似的一个接一个地爆开。“砰、砰”声伴随着滚烫的热油溅出,为厨房徒添了一份年的气息。虽然热油未免让人敬而远之;但在不能放烟花爆竹的广州,听着这雄浑、热烈而又深沉的爆声,谁又能拒绝那神秘的,似在远方而又特别熟悉的老友的呼唤呢?爷爷的肩膀很宽厚,像山一样。在这时,他的身体轻微晃动了一下,好像也感受到了这种呼唤。炸好的肉放凉后切片摆在碗里,上边覆上经过三蒸三晒的梅菜,把碗放入高压锅蒸一小时后即可出锅。

年夜饭,梅菜扣肉可是一道大菜。将碗倒扣在盘子上,轻轻揭开碗,伴随着热气腾空而上,红棕色的肉皮微微起皱,恰似湖上细微的波澜;一片片扣肉整齐地排列,似一整块肉,而又各有不同的层次:肥肉经过梅菜汁的浸润而白得微微泛黄;瘦肉则变成棕色近黑色,富有纹路而并不干瘪。整块肉都被黝黑的梅菜环绕,胀鼓鼓的,仿佛轻轻一来,油就会冒出来。轻轻夹起一片,任它在筷间微微颤动,仿佛就是心动的感觉。放入口中,细抿一口,肥肉便已化作融融的汁水,浸润你的口舌,好似心里照进了一束阳光,倏忽间,仿佛已与故乡建立了一种神秘的联系。回过神来,却只留下唇齿间那一丝清香萦绕不去。咬一口瘦肉,梅菜的咸香立即触及我的味蕾,那是岁月沉淀的滋味,带着那青山绿水,黑檐黄瓦,面上带着微笑的人们,勤劳的妇女和那淳朴的乡音。那是乡情的味道,也是故乡那片热土的味道,时间愈久,味道愈浓。正是这种文化的积淀,方能从一众菜品中脱颖而出,传遍大江南北。

饭桌上,有人感慨做扣肉的艰难:复杂的工序,对原料的严格要求以及炸扣肉时的危险。爷爷笑着,没有说话。现在市面上的很多菜品,虽也以“梅菜扣肉”为名,但从未吃出爷爷做的滋味。这样一道花费时间、精力和手艺的菜,在爷爷的坚持下变得更加珍贵。在这道菜中,空间、人文和美食完成了整合,其中饱含着爷爷对家乡文化的传承,那神秘又熟悉的风土人情,和那代代相传,血脉相连,深藏在基因里的故乡情。

在似睡非睡的梦境中,伴着丝丝缕缕的咸香,我走进了蜿蜒于群山之间的古朴村庄。聆听着脚步踏在青石板路上的声音,感受到了扑面而来的文化气息,不论何时,不论多远。