在一次电话中,陈年喜在乡下务农的妻子对他说——你经历了太多,希望你不要再看到太多,看到的,有时候比经历的还要人命。妻子的话苦涩而有哲理。但陈年喜还是将他看见的写了出来,让我们看到了《活着就是冲天一喊》这本书,“看见”了中国的底层劳动者。

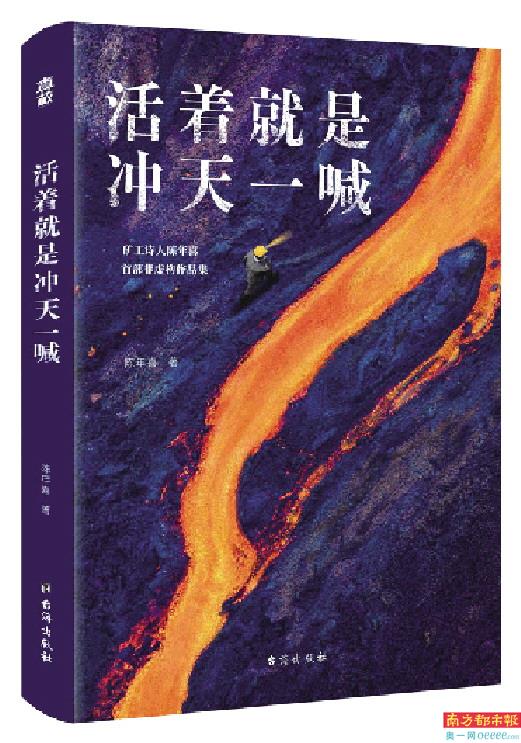

《活着就是冲天一喊》是“矿工诗人”陈年喜的首部非虚构作品集。书中,30篇长长短短的文章分成四部分,第一部分的主题就是“炸药与诗歌”,这也是全书最精彩的部分。说精彩,有些轻佻了,因为这部分聚焦的是陈年喜的矿工生涯,尤其是他作为井下爆破工的出生入死,正如他的《炸裂志》诗句:

我在五千米深处打发中年

我把岩层一次次炸裂

借此把一生重新组合

在矿工生涯中,陈年喜辗转过从东海之滨到大漠边陲的各种煤矿、铅锌矿、铁矿、金矿等。终于,他开始写下自己的故事,写下工友们的故事。陈年喜写得最多的,是金矿与采金人的故事。《在玲珑》一文中有这样的描述:

铁轨在这里四通八达,矿车在这里来来往往,推矿车的人一律赤身裸体,一丝不挂,只有脚上穿着雨鞋。

我突然想到了上世纪八十年代摄影家塞巴斯蒂奥·萨尔加多在巴西拍摄的《淘金者》组照,五万名金矿工人挤在一个巨大的露天矿坑中,宛若蝼蚁的画面震惊了世界。陈年喜用文字勾勒出的场景同样令人震撼。陈年喜的笔下,他自己,还有王二、小渣子、双成、德成等工友,他们的生存与劳作,憧憬与叹息,都跃然纸上。我们终会理解为什么陈年喜要做巷道爆破这个世界上最危险的工作,也将明白他在书中重重写下的一句话:“没有一克金子不是恶的”。

底层的奔波生活,让陈年喜看见了许多。最残酷的是,如他自己所说:“在十六年的矿山生涯中,我比普通人见过更多的死亡。”但陈年喜对死亡的描述非常克制。这种克制,未必完全是出于文本的考虑,而是作为一名矿井爆破工,早已看惯生死,死亡在这个群体中是一种“平常”或赌博。陈年喜用文学化的语言冷静地叙述死亡的“平常”,甚至带有残阳如血般的诗意,却让人读出矿山一般的沉重。

且不说普通的矿工,陈年喜笔下的四川“老吴”,已经是一个工头,“他从出渣工干起,再到领班、工头,这个过程堪比攀登天梯。”即便如此,老吴也要揽下解炮的活,还舍不得多用导火索,最终被一块早炮崩出的石头穿透了胸口,死在作者的怀中。为什么要把导火索弄得这么短?老吴留下的最后一句话是:这是没有办法的事情。

在被生活所迫成为一名矿工之前,陈年喜也曾是一个有梦想的山村文学少年。他的文字是清冽的,有灵性的。他后来以诗歌出名,他说“我的诗歌是粗粝的,但它不浮浪、不虚伪、不罔顾左右而言他”。作为他的第一本非虚构写作,《活着就是冲天一喊》同样“三不”,但文字的腠理和感情的表达却毫不粗粝,而是有着一种深沉的温柔与细腻。

庸俗一点说,这其实是一本很“好看”的书。“炸药与诗歌”之外,全书的其他三部分是“乡关何处”“赶路的人,命里落满风雪”和“我的精神家园”。陈年喜还写到了亲情、各色人物以及结束矿工生涯后的自己。这些文字的冲击力比“炸药与诗歌”部分稍有欠缺,甚至不乏稚嫩,却直击当下,可以一路窥见作者从青葱少年到多病中年的身心历程,看到宝贵亲情对他的支撑力。

另外,《活着就是冲天一喊》的许多篇章,在我看来兼具了旅行文学的特质。虽然,天南海北寻找活计的打工之旅,远非参加旅行团的中产阶级所能体悟和想象。陈年喜漂流过全国许多有矿的地方,几乎都是人烟稀少,风景壮阔。遇到的人,比如新疆莎车赠他英吉沙小刀的“我的朋友哈拉汗”;遇到的食物,比如“铁厂沟的饺子”和家乡的野苕;遇到的风景,比如要为矿山生活营地取水的一条河流:

虽然还是初春,河水已开始上涨,它裹挟着泥沙、败草、冷气以及上游的消息,莽莽苍苍,横无际涯,在河床上铺展得极其肆意。

书中的“旅行书写”张弛有度,生动细致,常常带领读者进入“异境”,这得力于陈年喜的一个爱好——“对于地理,对于地理上的烟火风物,它的前生后世,我有超于常人的兴趣,这奇怪的爱好自哪里来,我也不知道,总之,就是痴迷。”痴迷化入文字,于是“无数汗水洒在隆隆炮声里,而目光与心事却落在了漠漠人烟与无边风物里”。

如果说我对《活着就是冲天一喊》这本书有所批评,就是这个书名。或许这是出书人的画蛇添足吧。对陈年喜来说,他把这些故事叙述出来,就像在他体内潜伏多年的痼疾暴发后的“咳嗽”,无法抑制。而对于陈年喜笔下的工友和形形色色的底层人物,他们根本是“沉默的大多数”,习惯了以坚忍抵抗命运,或者,已经失去了命运。

在手机碎片化阅读横行的时代,人们尤其是都市人太容易被“打动人性的100张照片”或“地铁上西装男大哭,成年人的世界没有容易二字”之类的片段打动并代入,而误以为已经见证了生活的残酷真相。2020南都年度十大好书中,有一本袁凌的《生死课》。记得书评人乔纳森在推介该书时最后说:我们在城市里常常抱怨生活和工作的种种不如意,面对《生死课》里面的人物和遭际,我们其实没有什么可抱怨的。——读《活着就是冲天一喊》,亦作如是观。 (刘晨)