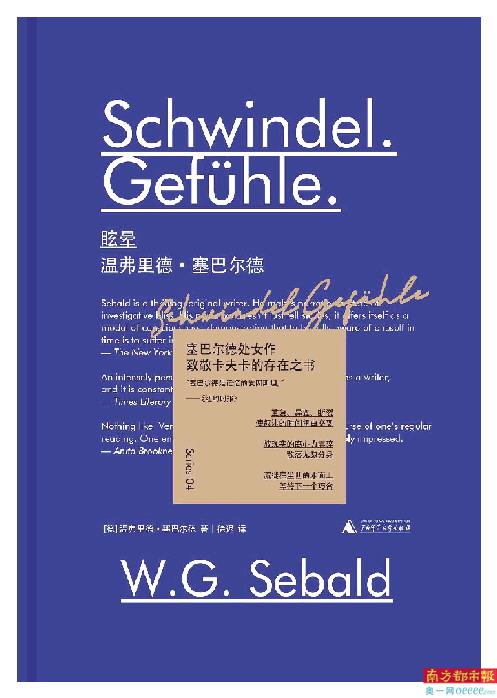

《眩晕》,(德)温弗里德·塞巴尔德著,徐迟译,广西师范大学出版社2021年4月版,52.00元。

□ 谷立立

很难说,《眩晕》究竟是不是真正意义上的小说。它既没有情节,也没有冲突,更谈不上完整的故事。就像一部散文集,温弗里德·塞巴尔德总是把他关注的焦点,放在对那些“形散而神不散”的记忆碎片的追溯中。显然,他要做的不是循规蹈矩地完成一个常规的故事,而是把自己放逐在从此地到彼地的漫长路上。更为重要的是,不仅要让身体上路,还要带着灵魂一起出发。由此,记忆被唤醒,掌控他的每一步,进而将整个行程变成夹杂着回忆与现实、过去与当下两种层面的旅行。

就像标题所昭示的那样,阅读《眩晕》并不轻松。相反,它总是让人在不经意中陷入昏昏沉沉的“眩晕”。只是,这种“眩晕”并非读者的专属,而是塞巴尔德的刻意为之。全书共分四章,皆是过去与现实相互碰撞、彼此交融的产物。《贝尔,或爱之奇异事实》《K.博士的里瓦浴疗之旅》来自久远的历史;《海外》《归乡》取材自塞巴尔德的身边事。尽管形式上四分五裂,《眩晕》的整体气质却是共通的:它是高度私人化的写作,带着强烈的个人痕迹,将塞巴尔德对记忆的追索,持续不断地进行下去。

书中有这样一段描述:1987年夏天,叙述者“我”(塞巴尔德的化身)独自一人来到米兰。“当我登上大教堂顶层的廊台,在阵阵袭来的眩晕中,遥望现在于我而言全然陌生的城市那昏蒙的全景时,记忆的麻痹依然无改。在‘米兰’这个词应该出现的地方,只剩下一种对空洞的痛苦反射。”显然,记忆带给塞巴尔德的不仅仅是“美好的自由自在”,更是“令人麻痹的恐惧”。比如眩晕,它来自对往事的不确定。换句话说,当你面对某处绝妙的风景,当你回到久别的家乡,你不仅不会感到快乐,反而觉得眼前的一切并不真实,更不知道自己身在何方。

同样的一幕发生在1800年5月。彼时,17岁的亨利·贝尔(司汤达的原名)参与了拿破仑穿越大圣伯纳德山口的行动。在此后的许多年里,他多次回忆起当时的情景,不自觉地在脑海中“为之增添各种色彩”。如此一来,被美化的记忆与贫乏的现实之间形成了巨大的差异。记忆里的战争场景越是牵动人心,现实中的战场遗址越是平庸无奇,“它的破落既不符合他对马伦哥战役之惊心动魄的想象,也与此刻他仿佛一名行将入土者般孑立其中的巨大尸场不相称”。

而身为亲历者的司汤达呢,则渐渐陷入了“令人眩晕的迷惑”。为何如此?来看看他的解释。他告诉我们,“千万不要购买刻有旅途中领略过的风光或远景的版画,因为不需多久,它们就将取代我们曾有的记忆,是的,你甚至可以说,它们会将之摧毁”。这是第一章《贝尔,或爱之奇异事实》里的内容。但直到最后一章《归乡》,司汤达的警告才算真正得到了应验。在意大利游荡一段时间之后,“我”回到了阔别30年的故乡小镇W。尽管眼前的沼泽、林荫道、房屋、村落,时时散发出熟悉的气味,“在我白日与夜晚的梦中不断重现,甚至看起来比儿时更加真切”。

但事实上,它比“我”想象到的任何其他地方都更疏离,更遥远。这就是记忆。记忆是最不可靠的。于是,《眩晕》这本由记忆构成的小册子,就有了两种截然不同的气质:有时候,它是纯粹的虚构;有时候,它又真实存在。一方面,“我”沿着1913年卡夫卡里瓦浴疗之旅的行程,一路走下去;另一方面,记忆中的人物(司汤达、卡萨诺瓦、卡夫卡)常常不请自来,与走在路上的“我”共享着他们曾经的旅行体验。

但无论如何,有一种记忆是塞巴尔德终其一生不愿触碰的。那就是他父亲在二战期间加入纳粹军队的往事。对他来说,这是一种不期而至的羞耻,唯有隐去身份、改掉名字、远走他乡,才能彻底摆脱。常常,他自称“W.G..”,正是这个不带任何政治意涵的缩写,拉近了他与卡夫卡(书中,他用“K.”来称呼卡夫卡)的距离,精准地再现了历史与现实的互文。《土星之环》中,叙述者“我”因病住院。当“我”终于直起身子,扒拉着窗台站了起来,“我”不由自主地想到了《变形记》里的格里高尔·萨姆沙。他“双腿颤抖,双手抓牢单人沙发的扶手,从他的小房间向外面张望,带着模糊的记忆,回忆令人释然的东西”。

而当他望向窗外,才知道以往那些熟悉的景致已经不存在,“他已经不认识它了,以为它是一片灰色的荒野”。类似的情节出现在《眩晕》里。《归乡》一章,“我”不止一次地在曾经构成童年记忆的绘画、电影、家庭相册、书籍插图中,从战后德国乡村的生活场景里,搜寻往日的记忆片段。但到了最后,“我”还是败下阵来:你以为可以构建记忆,但记忆一旦失去,就永不再来。这就好比发掘古代的生活遗址,手中的碎片越多,越是“不可能相信过去会以这种方式发生,因为里面没有什么是正常的,绝大多数都是荒诞的,不然就是骇人的”。

你以为塞巴尔德写的是当下,但其实这个浸泡在旧日时光中的男人从来就没打算展开他的现实书写。毕竟,谈论现实太过轻盈,不足以化解他内心的沉重。相反,在那些被他隐去了时代标识的风景中,活跃着一些被历史重重包裹着的人物:年近八旬的驼背导游带领游客,走入千年的竞技场;在去老人院探望祖母的路上,“我”的一位女友对着她儿时呆过的教室痛哭流涕……不管怎样,塞巴尔德还是成功地回到了过去。那一刻,当他与形形色色的人物交谈、对视,我们才知道原来他就是过去,就是历史。