王歪妮老人经常认不出儿子。

薛兵成老人是目前村中最高寿的,经常独坐街上。

刘二看老人出门时,大儿子尽可能跟在身后。

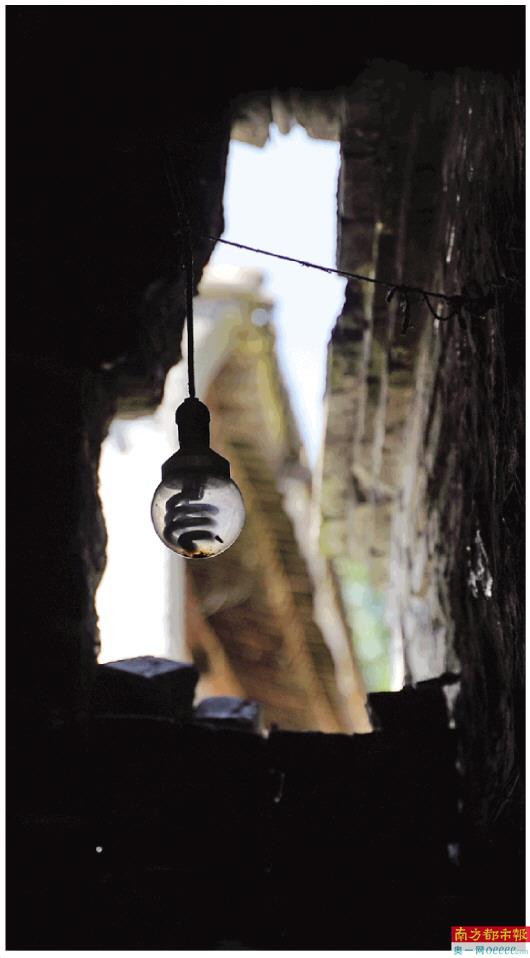

87岁的王歪妮老人头发灰白,坐在炕上指着屋顶,用浓重的河北平山口音一遍遍地说屋顶漏雨。她时常自言自语,提到三个子女时,骂着脏话说他们都死了。儿子韩宝堂在炕前静静地看着母亲,这就是两人的日常。

大桥村地处河北西部的太行山深处,207国道绕村而过,才让这个小山村看起来没有那么封闭。王歪妮是村中5个潜在的阿尔茨海默病患者之一。年前,村中另一位谵妄严重的老人王振树被儿子接到了县城,在此之前老人在山里迷失了两天两夜。很多阿尔茨海默症患者会出现记忆障碍,出现失语、失用、失认等病症表现。它就像是“记忆的橡皮擦”,一点点擦去患者与其家人、朋友、同事的记忆。

“记忆的橡皮擦”在农村更加肆虐,但那里少有人听过老年痴呆症,更不要说拗口难懂的“阿尔茨海默病”。习以为常的忽视,以及情感表达的缺失,让农村遇上阿尔茨海默病时显得静悄悄。中国约有1000万阿尔茨海默病患者,有多少散落在农村,无从得知。确诊阿尔茨海默病能给农村患者带来多少改变,也是个未知数。许多农村家庭面临更加复杂的窘境,他们该如何抵御这种“遗忘病”的缓慢侵蚀?

七旬老人“离家出走”

大桥村四面环山,山林密布,9月中旬已是天气清凉,村民正忙着摘花椒的时候,71岁的王振树突然失踪了。

远在天津打工的王三云那天接到哥哥的电话,说父亲晚上6点后没了人影,而且走时锁好了家里的每个门,拿走了3000元现金,村委大喇叭已经广播寻人,村中老少能动的都出来找人了。

王三云姐弟三人,老大在石家庄,姐姐在山西,自己在天津。父母二人独自在大桥村生活已有两三年。他说,父母身体不错,65岁的母亲耳朵有点背,但还能照顾父亲。姐弟三人较少回家,去年王三云在家时只听邻居说父亲话变少了,“那段时间情绪一直不稳定”。

谁也没想到父亲会走失。城市里人来人往,老人走失也可能遇到好心人帮助,但在农村尤其是偏远山区,老人走失后可能见不到一个人影,没吃没喝加上天气渐凉,情况更让人担心。

在周边村子没打听到消息,家人和村民晚上拿着照明工具向山脚方向找,但一直到凌晨1点也没任何进展。天亮后,闻讯赶来的亲友以及太行山应急救援队队员继续“地毯式”搜寻,可入夜依然没有老人的音讯。

直到老人走失的第三天,有村民在距离村子一公里的阳坡脚(音)发现了正在找水喝的老人。这个地方野草丛生,即使白天也罕有人至。村民上前劝老人回家,但老人却不停地反抗,直到家人们赶来哄他回村。

父亲总算有惊无险,但王三云至今没弄清父亲为什么要离家。他说,父母两人耳朵都“聋得听不见”,母亲也说不清父亲在“离家出走”之前有什么异常。当时大家劝老人回家时,老人口里一直说“在家里怕”。

几日后,子女将老人送往市里医院检查,医生说老人有老年痴呆症,而且病情比较严重。王三云之前没有听说过这个病,也不知道能不能治,只是从医院拿了些药。

目前,王三云将父母接到了平山县城,自己和妻子照顾两位老人。他没再出去打工,而是在县城找了一份开车的活儿。老父亲时而清楚时而糊涂,现在子女也不认识了,“每天就想着回老家”。

社火“名角”失忆了

那个曾经在村里社火演“三英战吕布”的刘二看,渐渐忘记了他最擅长的角色——吕布。老人这几年多次走丢。2018年那次是在秋天傍晚,全村老少出动,最后在一人多高的庄稼地里找到了他。

刘二看今年91岁,是农村少有的被医生诊断为痴呆的老人。他所在的台头村位于大桥村的“下面”,即东部地势较低的半山地半丘陵地带。

大儿子刘东升说,父母以前跟着妹妹在石家庄住了十几年。母亲去世后,老人继续在石家庄生活了几年,后来选择回到台头村。“家里红火,一大家子,过年过节挺热闹。”他说。

家人发现老人认知出现问题,大概是在2017年。那年秋天,老人到邻村看戏,下台阶时摔了跟头。从那时起,家人发现老人经常犯糊涂,有时候前言不搭后语,于是送到医院检查,“医生说是老年痴呆症,没有特效药,其他没病,回去养着吧”。

刘二看目前由二儿子和三儿子轮流照料(刘东升过继给了伯父),由于照料得当,老人身体和精神都非常好。刘东升介绍,老人一直有个习惯是吃完饭去街上走走。如今,看到老人一起身,儿子儿媳就要紧跟在身后,生怕他再走丢,家里甚至曾给他配了一个可以定位的手机。

有时家人一不留神,老人就自己上街了,好在白天街上人多,大家也会照看。如果到了吃饭时间老人不在家,基本就是和街上的村民在一起。刘东升说,台头村民风好,如果父亲走远了,乡亲会把他送回来。

这一两年,刘二看不仅不认识邻居、孙辈,连女儿和儿子也不认识了。“妹妹从石家庄回来,父亲认不出来,那心里肯定不舒服,之前都是闺女照顾,十几年了。”他说。

老人可以自己吃饭,家人把菜夹到碗里,他就动筷子静静地吃。有时候一边吃饭一边看电视,但眼神是涣散的,看电视更多是一种习惯性动作。老人总是记不得吃的谁家的饭,被子女问起来时,他自己也感到困惑,实在想不起来就笑。

“你吃的谁家的饭?”大儿子问。老人起初不说话,之后犹豫了两秒,想起来说,“吃东明(二儿子)的饭”。“东明是你什么人?”大儿子接着问,老人望向儿媳妇,犹豫半晌,哈哈笑起来,后来说,“反正对我很强”。

大儿子继续开玩笑:“好好想想,吃人家饭,不知道吃的谁家的,以后人家不管你了。”老人与大儿子相视而笑。“一点也想不起来了……吃人家饭,不知道谁家的……”老人有点不好意思地重复道。

“不用想了,我是谁?”大儿子最后问。老人不回答。

抗日是少数能触发老人记忆的话题。平山是革命老区,台头村当年处于抗日游击区,1938年的辛庄惨案就发生在距离这里不远的地方。刘二看经历过日军扫荡、村民逃亡和外出讨饭,对那时的记忆尤为深刻。“他们(辛庄村民)没怎么他(日本士兵),就杀了好多人。”他说。

这些经历,他曾一遍遍讲给儿子、孙子,如今大部分也忘了。儿子儿媳提醒他时,他说“想不起来嘞”,一会儿回过神儿又问,“这日本人弄走(赶走)了没”。

街巷里的局外人

平山依然保留着朴实的民风,一个温情又世俗的熟人社会。乡里乡亲之间少有秘密,村民开这些老人玩笑,一般也不会触动家属敏感的神经。

台头村内的一个路口经常聚着没事儿闲聊的村民,刘二看平时吃完饭,也会拎着马扎聚过来。他坐在一旁静静地听其他老人说笑,旁人不问,他也不插嘴。当有人带着逗小孩的语气抬高嗓门问他“我是谁”时,老人露出歉意的笑容,因为他实在想不起来了。

逗他的老人也70多岁了,他的父亲年轻时和刘二看都是武术队的,是社火“三英战吕布”的角。刘二看过去也坐在这里,和这些“年轻人”讲他们当年的故事,但如今不行了。

老人不再被平等地对待,成为街头巷尾的局外人,但这并没有让家属感到难堪。刘东升觉得,老人虽然听不懂别人说什么,但是看老人的表情可以知道,他喜欢和老邻居在一起。

但街头还有另外一种景象。在距离台头村不远的南马冢村,最高寿的薛兵成今年94岁了,他也是阿尔茨海默病患者。对他来说,遗忘是街上人聚人散的过程,和村民坐在一起唠嗑的时代过去了,如今他经常独自坐在街头,低着头谁也不理。当然,也没有路人再给他打招呼。

一个午后,老人独自驼背坐在街上,一手拿着印有广告的塑料扇,一手不停地往扇柄上缠绳子。当儿媳薛海云上前大声和老人说话时,在别处的邻居也凑过来,将老人围住。

“你今年多大年龄了?”薛海云问。老人继续缠绳子,被问了几遍后,老人说,“我今年60多了”。这惹来周围人的大笑。儿媳再问时,老人没有抬头,回了句“我不知道咧”,就不再说话了。

薛海云说,老人“脑筋乱了”已经有五六年,但直到去年秋天老人无法小便且全身肿胀时,家人才带他去医院做了检查,确认老人患有阿尔茨海默病。不过,至今薛兵吃的只有利尿的药物。

大部分时间里,老人不认识儿子儿媳,偶尔也发脾气,“骂男人媳妇不是人”。老人认知退化加重后,很少说话,也不笑,只是对吃有着异常的兴趣。薛海云说,老人常常自己开冰箱找吃的,“吃西瓜连着皮,院里花上的球果也吃”。

薛兵成每天6点多醒来,然后静静地等家人来帮他穿衣服,白天吃过饭,就在门口坐着。儿媳说,老人一般不需要特别的照顾,自从家里老太太20多年前去世后,薛兵成就一直由三个儿子轮流照顾。

不过,照顾的压力还是明显增加了。薛海云说,一开始每家轮流照顾一年,随着老人年龄增长和身体状况的恶化,每个儿子的照顾周期从一年变为半年,再从半年变成一个月,两年前缩短为10天,一直到了现在,“这样大家都能出去干活养家”。

“困守”在山里

并不是每个阿尔茨海默病老人都能有几个子女轮流照顾,尤其在逐渐空巢化的农村,这20年间,青壮年不断外流,农村留下越来越多孤独而衰老的老人。

台头村户籍人口856人,常住只有500人,其中60岁以上老人有145人,青年人中90%都在外。大桥村户籍人口480人,常住只有200多人,全村120户中30户是空巢老人,其余还有许多锁门的空院子……

大桥村的王歪妮一家不算空巢户,因为家里还有儿子,但这样困守山中的家庭往往更加脆弱。

王歪妮的丈夫1976年去世,之后她独自带大了四个儿女,非常不易。不幸的是,多年前一个女儿自杀,另一个女儿患贲门癌去世,最小的儿子两年前也患同样的癌症走了。如今只有年近六旬、至今未成家的大儿子韩宝堂在身边。

去年,王歪妮小腹剧痛,到医院检查出了恶性肿瘤,而且已经到了晚期。老人四肢枯瘦,无法下床,疼痛发作时,她只能捂着肚子“诶呦诶呦”的呻吟。韩宝堂已经习惯了这样场景,他从抽屉中拿出几粒镇痛药喂给母亲。

韩宝堂说,母亲这两年意识也越来越不清楚,常常不认识儿子。有几次他从地里干活回来,老人盯着他不停地问“你是谁哩?你是谁哩?”,要不就问“你妈妈哪哩?”韩宝堂有时候心烦,就大声说:“俺妈妈死咧!”

多子多福,在平山这片民风淳朴的地方有着传统的和现实的依据。韩宝堂说,如果弟弟还在,他的照护压力会小很多。韩宝堂日夜照顾母亲,从去年开始,为了方便照料,他从厢房搬到正房,陪在老人身边。

两个月上县城买一次药,往返半天,这是他离开母亲时间最长的时候。“有什么办法?”韩宝堂垂着眼睑,一脸疲惫地说。

受益于政府低保政策,一家人的基本生活不是问题,但他要考虑的事情还有很多。一直未成家的他,也到了给自己攒养老钱的年纪。几分花椒地是他唯一的“主动收入”。花椒今年收成不错,但因为疫情,收购价只有去年的一半。

为了攒钱,韩宝堂在2016年曾到山西太原当绿化工人,但弟弟去世后,照顾母亲的责任全部落在了他的肩上。他出不去了。

农村的漠视与无奈

韩宝堂没有听过老年痴呆症,更没有带老人诊断。不过即便确诊老年痴呆症,他也没有打算给老人治病。“不想给她治了……这个病治不好就不管她了。”

对于他来说,未知的阿尔茨海默病以及迟迟没能补上的破屋顶,都不及母亲身上的肿瘤紧迫,他要省钱给母亲买药,也要给自己买药。

王歪妮一家是村里最困难的一户,村民认为韩宝堂是孝子,也理解他在无奈当中做出的他认为最现实的取舍。

农村充满人情,有时候也非常无情。一些家庭漠视老年人精神和身体上的变化,也让包括阿尔茨海默病在内的病情加重。

宁波晓塘乡敬老院院长周月敏告诉南都记者,2017年她在周边农村调查发现,绝大部分村民不了解老年痴呆症和阿尔茨海默病,其中一些子女对待患病父母的表现令人寒心。

曾经有兄弟三人把母亲送到敬老院,周月敏一眼看出老人有重度的认知障碍,但三个儿子对老人的情况却一问三不知。“他们之前在家轮流给老人送饭,老人已经失智到分不清大儿子二儿子了,家里还没有当回事。”她说。

她也遇到过有些子女直接把老人拉到敬老院,根本没有征求老人的意见,意识到被“抛弃”的老人往往显得惊慌失措。这些老人有些是老年痴呆症患者,“我劝他们去精神病院给老人看看,他们说‘我们老人又没有精神病’,表现得非常反感。”她说。

社会认知率低一直是阿尔茨海默病的一个难题。中国老年保健协会阿尔茨海默病分会主任委员解恒革今年早些时候介绍,虽然近年来社会对于该病的认知率有了大幅的提高,但仍有85%的阿尔茨海默病患者家庭认为老人记忆下降是自然衰老的过程,没有必要治疗,从而延迟就诊,这是公众对于这种疾病最大的认识误区。

在周月敏看来,农村阿尔茨海默病老人被漠视的情况比城市更严重,城市与农村的子女整体受教育程度不同,对阿尔茨海默病的认识、态度也不同。

近年也有分析显示,中国65岁以上痴呆症在城市和农村的患病率分别为4.40%和6.05%,阿尔茨海默病城乡患病率分别为2.44%和4.25%,而农村地区的教育水平较低是可能的原因之一。

许多家庭误以为阿尔茨海默病无药可治,所以认为没有必要治疗。周月敏发现,患病老人的子女目前多在五六十岁,他们比年轻人更缺乏科学的认识,更“不听劝”。

“通过预防高血压、腹型肥胖、听力下降、糖尿病等疾病,并多进行有氧运动等措施,可以减少1/3的痴呆患者发病。”北京大学第一医院神经内科主任医师、教授孙永安曾说:“很多人由于不知道、不了解,耽误了早诊早治的时机。”

周月敏对此十分认同,因为她在接触患者的过程中看到,如果有正确的方法,阿尔茨海默病是可以控制的。

她介绍,曾有一位年轻女士发现奶奶总是走失或跟邻居吵架,在周月敏的建议下,她带老人去县精神病医院做检查并确诊为阿尔茨海默病。之后,老人在敬老院得到有针对性的照护,按时吃药、定期到医院检查,如今病情控制得非常好。

“所以我认为政府要有政策的引导,多宣传,比如组织每个乡镇去给村民上课,告诉大家失智症是什么,提高社会对这种疾病的认识。”她说。

期待更多的照护资源

“村里老人老了,但凡能在家的都会在家,送到这里的都是没有办法照护的。”周月敏说。她所在的敬老院主要集中供养乡里农村的特困户,目前全院有50多位老人,其中10个有认知障碍,包括已经确诊阿尔茨海默病的老人。

实际上国内能收认知症老人的敬老院少之又少,周月敏的敬老院只是一个特殊的存在。城市多数养老机构可以收治阿尔茨海默病老人,但收费较高,非普通农村家庭所能长期负担。因此,由家人照护老人是农村家庭更现实的选择。

然而农村家庭的负担更加沉重。据《中国阿尔茨海默病患者家庭生存状况调研报告》,阿尔茨海默病65%的照护者看不到治疗希望,感到心理压力大。首都医科大学附属北京天坛医院神经内科主任医师徐俊说,绝大部分的疾病负担都是农村重于城市,阿尔茨海默病也是如此。农村早期诊断困难,就诊困难,后续经济支持都更为困难。

周月敏介绍,去年院内去世的一位84岁的老人,在人生的最后十年遭受阿尔茨海默病的折磨,照顾她的女儿女婿也十分痛苦。这位老人不仅忘了所有人,还有暴力倾向,“谁靠近打谁,还有恶毒的诅咒,大小便也完全失控,没办法只能锁在一个小屋子里”,实在没办法,家人把老人送进了敬老院。

但这是个例外,大多数情况下,老人如果有暴力倾向的话,周月敏也不敢收,因为敬老院还有其他需要照顾的老人,而他们并没有足够的护工。

周月敏认为,与城市相比,农村的经济条件更差,照护资源更加短缺,这需要政府进一步倾斜,比如给予敬老院适当的照护补贴,提高从业者收入及社会地位等等,鼓励更多服务机构为患者提供照护服务。

业界也指出,这些照护者在一些特殊情况下更容易承受更大的心理压力,农村患者家庭照料者的健康情况亟需关注。

根据赡养政策,王歪妮有韩宝堂这个儿子赡养,就无法免费入住公建的敬老院;若把老人送到养老院,韩宝堂又没有经济实力。他最现实的选择也是继续本本分分地守着老娘,但这也意味着,疾病缠身的母亲将继续成为他接下来的羁绊。

2020年的秋天所剩时日不多,可以想见冬天的大桥村人将更少,一些老人会随着子女上县城过冬。即使是现在,韩宝堂老宅子的房前房后,大部分邻家也都锁着门。到了晚上,整个村子冷冷清清,然而王歪妮母子的生活还是要继续下去。

(感谢河北省荷花公益基金会、思德库研究院、石家庄护航社会工作服务中心,以及大桥村、台头村、南马冢村老年协会的支持)

采写:南都记者 胡明山

摄影:南都记者 宋承翰 发自北京