林藜光赠邓念观题记。

□高山杉

在2015年8月2日的《南方都市报》上,化庸发表过一篇《心安·念观·心镜·高僧》,在刘经富《陈寅恪先生遗札两通笺释》(2014年1月1日《中华读书报》)和宗亮《陈寅恪遗札中的“心安先生”》(2014年3月12日《中华读书报》)二文的基础上,通过广搜史料考证了学者邓念观的名号和遗事。文章所据的主要史料之一是张中行(1909-2006)《负暄琐话》(黑龙江人民出版社1986年9月第1版)中所收《邓念观》(第130-132页)一文。邓念观用过很多名号,除“秉权”“新安”“心安”“念观”“心镜”之外,还有一个稍显奇怪的“高僧”。张中行的朋友刘慎之在读到《负暄琐话》后告诉他:“……所写邓念观老先生,是他父亲的好友,原名可能是高僧,是一次两位老人交谈,他听到的。”(《刘慎之》,收于《负暄三话》,黑龙江人民出版社1994年6月第1版,第49-54页)刘慎之的父亲就是国学家刘培极(字综垚,河北任丘人,1872-1954)。刘培极兼通儒释,在释家方面出版过《经论新说辨误》《佛经辩冤录》等书。

邓念观曾经担任过俄国梵语学者钢和泰男爵(Baron Alexander von Stael-Holstein,1877-1937)的助教。在邹新明编《美国哈佛大学哈佛燕京图书馆藏钢和泰未刊往来书信集》(下文简称《往来书信》)里,还保存有他的一些史料。除了王启龙在《钢和泰学术年谱简编》(中华书局2008年2月北京第1版)、《钢和泰学术评传》(与邓小咏合著,北京大学出版社2009年7月第1版)以及The Academic Knight between East and West. A Biography of Alexander von Stael-Holstein已经提过的几处之外,像1928年4月23日Huang Chung Chiang(其人待考)致钢和泰信最后的“Best regards to Mr.Teng邓”(“邓先生处乞代致意”,《往来书信》卷中,第130页),“Mr.Teng邓”指的应该也是邓念观。还有1930年(此年代依邹新明考证)10月2日周用与梁保罗致钢和泰信中提到“日昨无意中在《海潮音》杂志看见先生主持的中印研究院的相片一帧,我们认得先生及邓念观先生两位,才知道先生已成立了这样的一个研究学术的机关,不禁为之欢喜无既”(《往来书信》卷下,第574页),所说《海潮音》杂志上的照片应该是指第11卷第5期(1930年5月)图像部分所刊“太虚法师应刚俄泰博士邀观中印研究院摄影”(亦依邹新明的考证)。这是目前所知邓念观留下的唯一影像。

与邓念观同时担任钢和泰助教的还有林藜光(福建思明人,1902-1945)。1929年夏,林藜光从厦门北上,到北平哈佛燕京学社中印研究所(即上述“中印研究院”)开始担任钢和泰的助教。《往来书信》卷下(第46页)收有钢和泰致某Dean Teng的信稿一通(无年月日),代林藜光谢绝了去国立大学讲课的邀约,因为他希望林至少在刚来北平的第一年不要在外边“接活儿”以免影响工作,等他以后梵语学好了,再会一点儿藏语时再接不迟。信稿原文如下:

Dear Dean Teng,

I hear that you have asked my assistant Lin to lecture at the National University. Please blame me, not him, for declining your kind invitation. I have advised him to undertake no task whatsoever which might interfere with his work here, at least during his first year of Peking. Later on when he will have perfected his Sanskrit and acquired some knowledge of Tibetan, he might be able to accept invitations such as yours.

Believe me yours sincerely

A. Stael-Holstein

这位Dean Teng肯定不是邓念观,而可能是时任北京大学(信中所谓“国立大学”)哲学系系主任(Dean)邓以蛰(1892-1973)。邓以蛰只当过一届北大哲学系系主任,任期在1929年3月15日到1930年3月18日之间(《北京大学哲学系史稿》,内部资料本,2004年4月,第114-115页),与林藜光在京第一年的时间基本重合。直到第一年结束,钢和泰始放林藜光在外就职。因为在一种1930年5月印行的《国立北京大学职员录》中就出现了林藜光的名字(第15页),职称是“哲学系讲师”,住址为“王府大街迎宾公寓”。林子青(1910-2002)在《记林藜光先生》(《觉群周报》第9期,1946年9月9日)一文中提道:“民国二十年春,我到北平的时候,林先生正住在王府井大街的迎贤公寓,我曾访过他二次,知道他的研究生活的一点状况和志愿,到了夏天,我离开北平以后,就永远再没有机会相见了。”林文的“迎贤公寓”可能就是《职员录》的“迎宾公寓”。《往来书信》卷下所收另一通用京师图书馆信笺写给钢和泰,落款为Teng Ping Ruyin(不知为一人抑或两人,Teng似是后来加上去的)的信(第45页),怀疑与邓念观或其兄长邓秉钧(邓高镜、邓伯诚)有关。

1933年8月,林藜光得到中央研究院历史语言研究所资助的旅费,赴法随烈维(Sylvain Lévi,1863-1935)等人研究梵语、巴利语和藏语。当他1945年4月在法国病逝的消息传出后,中外师友纷纷发文追悼。尤其是《觉有情》半月刊在第7卷第23-24号(总第167-168期,1946年8月1日)的第一版和第二版出有纪念专号,刊有以下诸文:李玮《外子藜光先生事略》、伯希和《悼林藜光》(译文)、戴密微《追悼一个二十年的朋友》(译文)、巴黎国立东方语言学校中文系全体学生《挽林藜光先生》、汪德昭《悼藜光兄》、蔡慧诚《悼亡友林藜光居士》。其中蔡慧诚(1904-1996)的文章原载《海潮音》第27卷第6期(1946年6月1日),《觉有情》转载时有所删节。在随后的《觉有情》半月刊第8卷第5-6号(总第173-174期,1946年11月1日),刊有一篇邓高僧写的《与蔡慧诚居士书》,正是邓念观在读到蔡文后的覆书。邓念观在信中详细讲述了他同林藜光的交往,自己学习梵语的经历,以及生活的现状,与张中行《邓念观》等文可以互相印证,是一篇非常重要的学术史文献。化庸的文章虽已引用全文,但在文字上有几处很小的缺漏,现在将其重新录出如下:

慧诚大居士慧鉴:顷读《海潮音》第二十七卷第六期,得见大著,《悼亡友林藜光居士》一文,深叹贤人不寿,今古皆然。愚与林君为亡年交(愚今马齿六十矣)。民十八,林君北来就哈佛研究所之聘。仆亦滥厕其间,朝夕聚首,得益良多。嗣后林君游法,专攻梵藏法德文字,潜心著述。吾以为斯人当能继玄奘而起,为中国佛典译文放一异彩,不图天忌才人,竟尔不寿。此岂震旦佛学界之不幸,抑亦全世界佛学同人之莫大损失。林君之遗著,实可珍玩。君文中云其遗著将在巴黎刊布,不卜先生能见其目录否。近年法国伯希和大师谢世,闽许地山亦不禄。研究梵藏文字者,吾国只有鲁人于道泉,义宁陈寅恪。此皆希世之珍,寥寥若晨星,真堪浩叹者。愚自钢和泰师(哈佛燕京研究所主任)物化后,即息影拈花兰若,棲心般若,安愚藏拙,知命乐天,饮水蔬食,玩庄诵老,暇则念佛,或以周易消遣不求甚解,盖逃人避世久矣。忽闻林君噩耗,未能忘情,缅想其遗著,必多断金片玉,安得有人为之联缀而贯穿之乎。愚不度量,昔年亦稍涉猎梵文,苦记忆不佳,知难而退。然见猎心喜,迄未忘怀。梦想神游,颇思得读吾故人藜光之遗作,不卜其夫人能割爱见示否。经济方面,吾自顾不暇,现乞食于僧伽,腼颜于人世,夫复何言。惟与林君神交五载,现虽冥阳暂隔,精神无间,颇欲一重读其文,稍慰残命。吾现读梵文,苦无字典参考等书,又无朋友讲习,是天之终不欲吾梵文有成也。夕阳晚景,心绪不佳,对会心人如君者一吐胸膈。吾与我公虽未谋面,然由林君关系,亦可想像足下之为人。故信笔直书,不稍沉思假借,唯慈悲亮察,林夫人前致意请安,不另肃矣。邓高僧书于北平大石桥西口廿八号拈花禅寺 丙戌年五月十一日午。

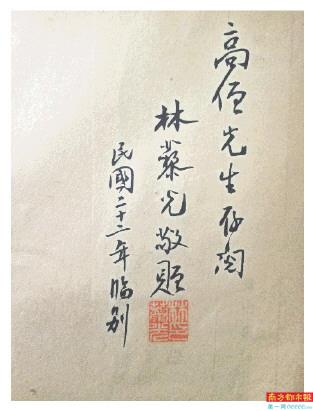

2019年1月,孔夫子旧书网上拍了一册顾颉刚校点的清姚际恒著《古今伪书考》(北京景山书社1929年10月版),书内有墨笔题记“高□先生存阅 林藜光敬赠 民国二十二年临别”,并钤有“林藜光印”(图)。题记字体与林夫人李玮刊布的林藜光照片上的题字一致,确为林藜光的签赠本无疑,遂将其拍下。起初无法确定“高□先生”的第二字为何字。拿给友人艾俊川看,确定受赠者高某的第二字应该是“僧”。研寻至此,我想《古今伪书考》的受赠者“高僧先生”必为邓念观无疑,而此书正是林藜光在赴法临别之际(1933)题赠给他的。