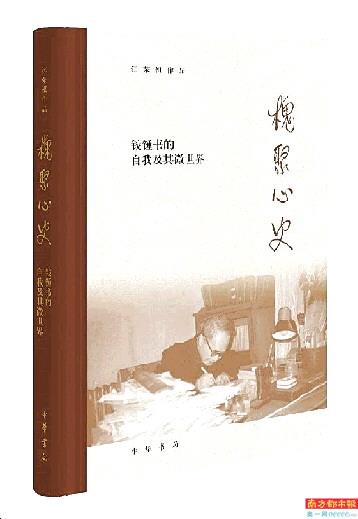

《槐聚心史:钱锺书的自我及其微世界》,汪荣祖著,中华书局2020年3月版,58.00元。

□ 范旭仑

《槐聚心史》台大出版中心本,我有篇书评<槐聚心史>的错误》,刊于《现代中文学刊》二〇一五年八月号。朋友见告,中华书局本大都遵照我的文章改正了错误——“新版序”只若无其事地说“多有修订”,惟于“钱锺书与洛夫乔伊”之辨,则龂龂不相下。

《<槐聚心史>的错误》说,十几年前李贵生作《钱锺书与洛夫乔伊》,拈出钱先生《中国固有的文学批评的一个特点》中成为“特点”必备的第一个因素——“埋养在自古到今中国谈艺者的意识田地里,飘散在自古到今中国谈艺的著作里,各宗各派各时代的批评家都多少利用过;维其它是这样的普遍,所以我们习见而相忘”——是借明传火于洛夫乔伊《存在之巨链》(Lovejoy: The Great Chain of Being),获得新印行的钱先生《饱蠹楼读书记》第二册证实:“The elements:(1)implicit or incompletely explicit assumptions,or more or less unconscious mental habits,operating in the thought of an individual or a generation. Tacitly presupposed any logical self-consciousness.”这样,《槐聚心史》第二一四页起的一大篇辩驳就忒好玩了:“我认为绝无可能。即使洛书在年初出版,海运自纽约到英国上市,再由牛津大学编目上架,到钱锺书发现此一新书,读此新书再发为万言文章,更何况他当时忙于课业,在图书馆博览群书,读写速度再快,也无可能。再说,钱氏果及时获读洛氏新书,有可取之处,以该文之广征博引,正可展示其追读新书之快,何以独漏洛书?实事理所难通。”

中华书局本第二四〇页接手“修订”:“事后钱锺书必然读过此书,且作若干笔记亦不意外。”“不意外”的是,作者居然不去翻翻钱先生的笔记。《饱蠹楼读书记》第二册始于一九三六年三月三十日,第十九种就是“The Great Chain of Being,by A. O. Lovejoy”笔记,当作于一九三六年四月或五月。

更逗乐的是,作者特意“修”掉钱文所署的写作时间(一九三七年五月),易“更何况”云云作“然后再经海运寄到远在北平的《文学杂志》,阅稿、排印、出版。此一过程,就个人的极限与当时远隔重洋的通信条件而言,岂有可能?就算钱锺书是超人,可以飞鸽传书”云云。简直突破想象力的“极限”,释氏所谓苦想颠倒也。别说,钱先生还真是“超人”。刊于上海《文艺复兴》月刊一九四六年二月号的《围城》第一章“他并且探出来做这种买卖的同行很多,例如东方大学、东美合众国大学、联合大学(Intercollegiate University)、真理大学等等”云云是翻译自纽约The American Mercury月刊一九四五年九月号Adolphe Erich Meyer所作“Diploma Mills”——钱先生节钞于Noctes Atticae册,两者相距才百十日(详见我的《钱缝里》,《上海书评》二〇一六年五月十日)。

至于钱先生“何以独漏洛书”,李贵生本来考论得明且清,钱先生自己也大大方方地金针度人(《谈艺录》论龚璱人、《宋诗选注》论徐师川):“古來作者于己之入手得力处,往往未肯探怀而示;或则夸而饰之,或则默而存之”;“有些人成名之后,也不肯供出老师来,总要说自己独创一派,好教别人来拜他为开山祖师。”不特此也。那个特点是把文章通盘的人化或生命化(Animism),钱先生得到的这个结论实得力于朱光潜《文艺心理学》(详见我的《容安馆品藻录·朱光潜》,《阅读周刊》二〇一八年四月十六日)。我尝自钱先生笔记手稿,爬梳得百余事,作《钱锺书窃近人著述》。

“实”“事”后,《槐聚心史》还要“通”“理”:“李贵生断言‘钱文与洛氏的说法实在非常相似’,其实钱文的志趣与洛氏的说法实风马牛不相及。钱氏想要说的是,有些特点到处存在,故‘习而相忘’,意在点明中国固有文评特点之所在。洛氏则要说明思想史家追寻‘单位观念’的诸多形态,其一是含蓄未发的‘预设’(assumptions),多少还是‘潜在的习向’(unconscious mental habits),尚非正式表述的观念。两氏所说,根本是两回事,‘习而相忘’如何能等同‘潜在的习向’?习而相忘是熟悉的观念因而不以为意,而潜在的习向更本是尚未成为自觉的概念。”

达成“固有的特点”的要素之一,用钱先生四十年后《读拉奥孔》的说法,就是“易被忽视和遗忘”的“萌发而未构成系统的片段思想”。“埋养在自古到今中国谈艺者的意识田地里,飘散在自古到今中国谈艺的著作里,各宗各派各时代的批评家都多少利用过”几若迻译“implicit or incompletely explicit assumptions, or more or less unconscious mental habits, operating in the thought of an individual or a generation. Tacitly presupposed any logical self-consciousness.”“implicit or incompletely explicit assumptions”,暗含或未尽明确的假设;《管锥编》论《诗品》的“苟可讽诵而不蹇碍,则于‘平上去入’,已‘暗与理合’(implicit),曰‘病未能’,乃尚未‘思至’(explicit)”,不正暗用Lovejoy语吗!“unconscious mental habits”,下意识的内心习惯,即“埋养在意识里”。“习向”准是杜撰或独创的。“志趣”该是“旨趣”罢?“习见而相忘”的主语是“我们”,“维其”前的分号作者怕没看见。

“寡闻匿陋而架空为高,成见恐破而诡辩护前”。《槐聚心史》错误之源,清清朗朗,作者汪荣祖不看和不能读钱先生的书——只要想他竟会把槐聚“讲肆悠悠饭煮沙”“心史”成“生活艰苦,以沙煮饭”。残砖败瓦,而处人于荒村陋巷间。