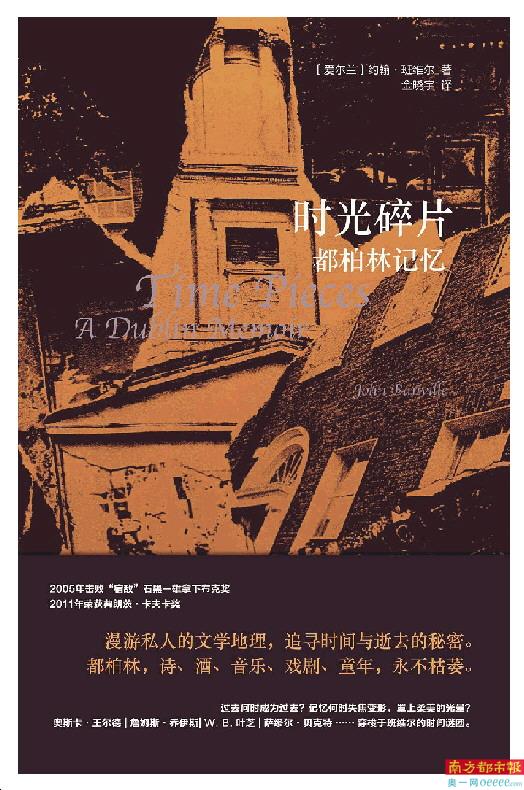

《时光碎片》,(爱尔兰)约翰·班维尔著,金晓宇译,南京大学出版社2019年11月版,49.00元。

□ 谷立立

说起都柏林,总是不由自主地想起乔伊斯的《都柏林人》。时至今日,这部以描绘都柏林普通人生的短篇小说集早已成了这座城市最经典的映像之一。爱尔兰作家约翰·班维尔不会不知道这一切。年过70的他怀着强烈的“影响的焦虑”,一边聆听利菲河轻快灵动的声音,一边想象自己与王尔德、叶芝、乔伊斯携手漫步,走在都柏林的街巷里。只是,当他全身心地沉浸在过去的回忆中,时间就被轻易地压成了大大小小的碎片。《时光碎片》就是这一系列记忆的集合。班维尔以一句“都柏林从来不是我的都柏林,这使得它更加诱人”为开场,一语道尽了他对都柏林的依恋。

正如他所说,异域风情不是吸引他写作的目的,反倒是生活中那些平凡的人或事,就像“最奇异、最难以捉摸的谜团”,总让他念念不忘。1945年,班维尔出生在爱尔兰小镇韦克斯福德。这里远离大城市,有着不为人知晓的过去,但这并不妨碍他对外面世界的向往。上世纪50年代的前五年,班维尔还是一个对世界所知不多的孩子。每逢生日,母亲和姐姐就会带他到都柏林一游。正是这些仪式般的远行,让他远离了熟悉的生活,又将“都柏林”这个陌生的名字,连同那些极富传奇色彩的街道、房屋,深深地烙刻在他年幼的大脑里。

很快,他就和乔伊斯一道,成了都柏林“空想的孩子”。班维尔深信,“过去是一个用绳子拴住和不断膨胀的热气球,使我们在空中飘浮”。这意味着,他日后取得的所有成就,都源于童年时在都柏林的游历,源于记忆中那个“不断膨胀的热气球”为他带来的强烈震颤。哪怕过了60多年,班维尔仍然记得都柏林冬天的冷雨。他用最具文学气质的句子来描述它,就像在记录一个意义深远的文学事件。“它的雨滴像中微子一样,细小又有穿透力,那些大批倾盆而下的亚原子,实际上是比亚原子还要小的粒子,在每一个瞬间快速地穿过你、我和所有事物。”

事实上,穿过他身体的哪里只是一颗颗细小的雨滴——或许,就在他惘然不知的时候,爱尔兰文学的中微子、亚原子早已不请自来,在他的头脑中安营扎寨、快速裂变,最终将这个羞涩的小镇男孩送上了爱尔兰文学的巅峰:他忘不了百货公司男性员工对女顾客说过的俏皮话,“这松紧带经久耐用,夫人”;他细心观察广告牌上身材高挑、杨柳细腰的美女模特,如何“不知羞地展示着她长筒袜的上部,以撩人的姿态在我童年时代的许多幻梦中大摇大摆地走过”;他独自坐在冰激凌店里,静静地看着杯子里“闪闪发光的深红色糖浆,沿着玻璃杯的侧面,呈蛇行运动,更确切地说像蜗牛一样慢慢滴淌下来”……

这是一种多么奇妙而又魔幻的体验。班维尔很清楚,每种生活都有自己的仪式,有的原始,有的现代,有的前卫。而留给都柏林的,则是文学。当然,要融入这座城市并不难,难的是如何实实在在地把握它独有的气质。或许只有置身其中,亲自嗅闻它的气味,触摸它的肌理,感知它的温度,把它的历史当成私人的财富,才算是彻底地臣服于都柏林。因此,尽管明知自己无力穿越时光,班维尔仍然愿意守在原地,尽其所能地收集一切,记录一切,完整地呈现都柏林的全貌。《时光碎片》是一种沉浸式的写作。班维尔的讲述是缓慢的,散碎的,温暖的,就像潜入水底,被记忆的暖流反复冲刷,直到把整个身体都浸泡在都柏林的静水深流里。

以艾比剧院为例。这里的一切让人很自然地联想起叶芝《马戏团驯兽的逃遁》里的句子,“演员和彩绘舞台拿走了我所有的爱,而非他们所象征的那些东西。他还意识到他的成就中至少有某些部分的空虚:徒然的欢乐,徒然的战斗,徒然的休憩,忧心忡忡的主题……”不过,一座剧院又会有怎样“忧心忡忡的主题”?来看看班维尔的说法。艾比剧院始建于1904年,1951年毁于大火。就算是在它的全盛时期,这座由诗人叶芝一手创办的剧院也是设施不全的:因为缺少从化妆间直接进入舞台的通道,演员们不得不“穿着全套戏装,绕过马尔伯勒街的侧门,飞奔过去,穿过门厅进入剧院”。而在100多年后的今天,再回过头去看这桩旧事,就像隔着层层叠叠的雕花玻璃观看室外的景致,在朦朦胧胧之外,又多了一份文学才有的虚幻。

没错,虚幻。营造虚幻从来都是班维尔的拿手好戏。在他看来,艺术就是“不断努力,透过人类细微的日常行为,洞烛先机,从而探究出(或者至少尽可能探究)存在的本质究竟是什么”。具体到《时光碎片》,在跟随前辈穿越都柏林的过程中,班维尔时时回到过去,从记忆的蛛丝马迹里寻找自我“细微的日常行为”的痕迹。比如伊菲花园。这是他年轻时与女友约会的地方。相比整修后的洁净有序,班维尔更喜欢它当年“天真无邪的蓬乱样子”。花园迷宫一般的构造,就像“直接取自博尔赫斯的神奇故事的巧妙构思”。甚至,比起《小径分岔的花园》,现实中的伊菲花园更是有过之而无不及。它捉摸不定的品性,风吹过树叶的飒飒声,都让敏感的他联想起安东尼奥尼的影片《放大》。哪怕他早就知道,那个故事发生在伦敦的公园里。

当然,这并不影响他对都柏林的迷恋。就像班维尔所说,“逝者总是以活人身上的姿态,才最终让我们相信,他们从未离去。”有太多情感(文学的、亲情的)将他与这座城市牢牢地捆绑在一起。好比一次跨越时空的对话,年迈的他独自站在空无一人的旧日遗址上,与都柏林的建造者对话,与叶芝、乔伊斯、贝克特对话,与父母、南姨妈对话……如此种种,正应了博尔赫斯的话,现实的表面不时在这里或那里显露出一条微小的裂缝,透过它,我们有那么一刻能瞥见一种完全不同的事物秩序的可能性。这是一道光,拉近了班维尔与过去的距离。“我在这里跨越了多少层时间,我站在多少层重叠成瓦状的过去之上?”毫无疑问,正是这些远去的时光、过去的遗迹,造就了今天的班维尔。回首往事,这一切难道不是他生命中最大的“神奇”?