人间

作者:never江(现居广州)

2020大年初一,我窝在医院的椅子上,妈妈在宽不到一米的病床上艰难地喝粥,爸爸躺在病床另一侧的陪护床上补觉。电视里播着不断上升的新型肺炎确诊数据,美国似乎打算切断所有来往中国的航班,这个世界明天会怎么样,没人知道。

而我妈,已经在医院住了两个月。

她得了什么病,要怎么治,没有人知道。

因为不明原因腹泻六个月,辗转于多个科室,一度进入ICU急救,6次住院花掉几十万元……在一家医院苦熬无果,转到另一家医院后才得到重视,最终找到病因。

6个月后,我决定写下这篇文章,记录我们一家求医的遭遇,也希望诚实地留下这一医患关系的复杂样本。

01

腰痛 腹泻 水肿 熟悉的感觉又来了

2019年10月的一个普通的早上,阳光明媚,从广州回到湖北老家度假的妈妈下楼买了豆浆油条,享用久违的“过早”。

妈妈6年前做过宫颈癌手术、放化疗,此后一直没有复发。但由于放疗的射线伤害,造成了输尿管狭窄,她的输尿管内需要长期放入支架、每隔三个月左右更换,否则一旦输尿管堵塞,就会影响肾功能。

这几年来,输尿管多次感染、堵塞,常常引起急性肾炎,她的左肾本就萎缩,右肾也渐渐进入功能不全的状态。

这一次,她又有了熟悉的感觉:

最开始,是腰痛、水肿——每当输尿管堵塞就会这样,但通常只要尽快手术更换支架就会缓解。不过随后,出现了一个新症状——腹泻。随之而来几个月的缠绵病榻、甚至ICU抢救,都与之相关。

妈妈马上回广州,去了长期看诊的A医院更换支架,一周时间,肾功能指标逐渐下降。我们松了一口气。

出院后,妈妈的腰痛很快好转,但腹泻竟然愈演愈烈,一天十几次,全是水样。

我们就近去了区医院,做了一次肠镜,没查出病因,但腹泻竟渐渐减轻了。与此同时,她的双腿又开始水肿,几天时间,脚已经肿到穿不上鞋。

妈妈刚换完输尿管支架,难道又堵住了!?爸爸只能急忙再次挂号到她常去的A医院看病。

02

第一轮治疗后 我们高兴得太早了

A医院是省里的重点医院,也是我们一直很信赖的医院。这次,爸爸直接挂了泌尿外科主任号。妈妈从未在这么短期内反复发作、还伴有新症状腹泻,我们想,经验丰富的主任应该能更好判断病情。

爸爸一大早带妈妈赶到,主任很忙,轮到他们,爸爸开始紧张地陈述病情,像是参加一场论文答辩,限时的那种,好在爸爸对妈妈的病情非常熟悉,快速陈述完后,他们紧张地看着正襟危坐的主任,像是在等待答辩结果。

主任看了X光片,说输尿管支架没问题,回家打点白蛋白就行。我们虽不放心,但还是选择先回家。

回家3天,妈妈下肢的水肿已经到大腿根部,脸也开始肿起来,血压持续升高。去附近的区医院检查,肌酐(肾功能的重要指标)已经上升到400+,而正常值是100以下。这是肾衰竭的指征!我们急疯了——必须马上住院保命了!

当天下午,我们又赶到A院挂了急诊,年轻的C医生马上进行了支架更换手术。这次手术后,妈妈竟摆脱了长期存在的水肿,体重从110斤直接下降到100斤。此后,我们一直很感激C,因为他的果断,妈妈解除了危机。医院消炎一周回家后,我甚至和妈妈一起敷了面膜、化了妆庆祝。

现在想起来,我们高兴得太早了……第二天,妈妈一天一夜无尿,第三天,可怕的腹泻又开始了。

爸爸二话没说,立马挂号A院。

03

泌尿科认为腹泻与其无关

再次入院,时间已来到11月中旬。距离妈妈发病已经过了一月有多。

她每天的腹泻次数开始不断上涨,从一天五六次上升到十几次,都是水状,身体愈加虚弱,刚刚消下去的水肿又明显了起来。

这一住,又是两周。收治妈妈的泌尿科认为腹泻与他们无关,只是专心做泌尿系统消炎,通知了消化科的医生来会诊。那是A院的第一次“会诊”,我们等了2天,来了个医生开了点黄连素、蒙脱石两种常规腹泻药,就走了。

到第二周的时候,妈妈虚弱得连走路都很困难了。这时,他们想让她出院。

原因很简单:从泌尿科的角度看,她的问题解决了,剩下的是腹泻这个“无关”的问题。而妈妈也开始变得急躁愤怒。

妈妈的确有理由生气:

一方面,我们从几次发病的规律分析,妈妈每轮腹泻发作前一晚都会腰痛、少尿,腹泻应该与泌尿系统有关,但为什么会有这种关联,医生无法解释。我们苦于找不到切实证据,无法说服泌尿科医生进行诊断——另一方面,妈妈身体状况已十分虚弱,病越来越重,为什么不能转科室而要这样“被出院”呢?只不过后来我才知道,这些都不是妈妈情绪突变的原因——她当时已处于酸中毒的状态,烦躁、情绪异常、呼吸声音大都是酸中毒的重要信号。而这些信号,当时的我们、医生、护士,没有一个人接收到……

医生表示,一定要出院了。妈妈自己求医,挂了A医院消化内科的一个非常权威的专家号,希望对方能从门诊收治转科室。老专家问了情况,告知她这不是肠胃问题,还要找泌尿外科或肾内科会诊。下午她紧接着去看了肾内科,对方看到她的肌酐指标不到200,马上说肾没有问题……一天下来,腹泻到无法正常行走的妈妈竟然没有科室愿意收治,她的情绪到了崩溃的边缘。

04

48个小时的会诊时限,抢救!

在妈妈的坚持下,住院的泌尿外科最后联系了一次消化内科会诊。我们等了一天多还是不见医生,我们着急,病人情况不好,为什么会诊要等这么久?才听值班医生说:医院规定48小时的会诊时限,消化科只要不超出这个时限,就算最后一刻派人也没法说什么。

这次来的医生很年轻,看了一下她吃的药,按了按肚子,就走了。

医生走后的当天晚上,妈妈遭遇了人生中第一次抢救。

那天晚上,原计划第二天出院的妈妈滴完针水、带着满腹无奈忧虑辗转反侧到后半夜终于沉沉睡去。接近凌晨4点时,妈妈呼吸声变得很大,惊醒了陪床的小姨,她叫醒医生,很快,各种监控机器连了上来,抽血、CT等检查也紧急执行。但等爸爸凌晨4点赶到医院时,妈妈已经神志不清,认不得人,也不知自己身处何地。

她病情急剧恶化的原因,是腹泻导致的严重酸中毒及电解质失衡。那晚,她腹泻量达到6000毫升,我们一夜无眠。

第二天,泌尿外科主任终于出动私人关系,请了消化科教授Y来会诊。教授听说了她的腹泻量连连摇头,不可置信,说只有“霍乱”才会达到这个量级,他从未遇到过妈妈这种病例。但还是留下了比较详细的医嘱。

下午,消化内科又有两名医生过来,在病房下了结论:以妈妈现在的状况,不敢给她用药,建议先去ICU稳定下来。我问年纪稍大的医生,是不是去ICU对生命更有保障,等调整好,再转消化内科治疗。他说“是的是的,先转到ICU看”。我想再次确认,他却没有接话。我们心里着急,很快同意转到ICU——等到妈妈从ICU出来时,我们才知道,消化内科或许早就决定不接收这个病人了。

当天傍晚,我们一起推着妈妈去ICU。ICU在另一栋楼。病床经过了走廊、电梯、穿过医院门口的大院......妈妈病床上堆着针水、氧气、监控......病床的轮子滑过大院地面发出吱吱呀呀的声响,在傍晚人来人往的医院门口显得刺耳,我们拉着床,眼睛一刻不愿离开躺在床上的妈妈,她被我们盖得厚厚实实,头也用围巾裹着,只有睁着的眼睛露在外面,却没在看任何地方。我们一路向她解释为什么要送她去ICU,希望她不要害怕、安心治疗,但那时的她已听不懂了。

妈妈很坚强,她会挺过去的。

05

ICU九天 妈妈从昏迷逐渐恢复

电梯开了,我们到了ICU所在的楼层。

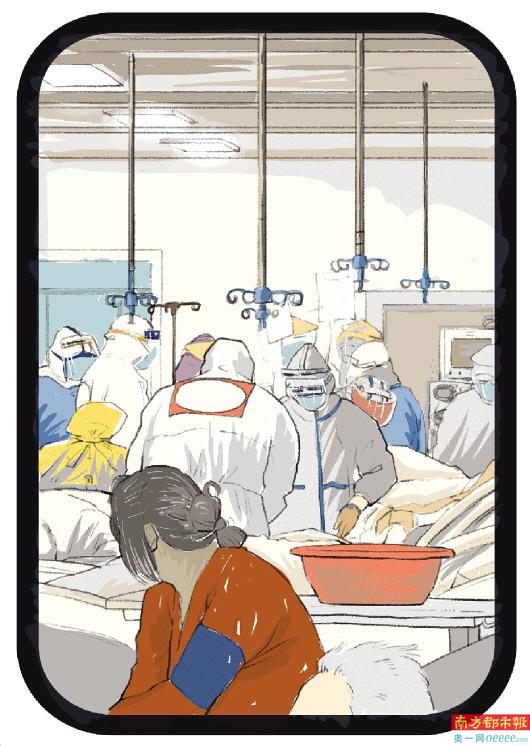

首先看到的是一个厚度五六厘米、一张双人床面积的电动门,门上有一扇A4纸面积的玻璃窗,透过那扇玻璃窗,偶尔能看到护士或医生快速走过。接下来的9天,我们无数次向小窗里张望——它就像联系我们和妈妈唯一的通道,只要能对着窗户发呆,我们焦灼的心情也能稍微得到一点点缓解。

门打开,出来几个护士,急急忙忙把病床推入,我们站在门口,看着他们步履匆忙,想帮忙、想找医生说话,手足无措,吸着气张着嘴,一万个问题一万个放心不下。几分钟后,空床推出来,那扇电动门又开始缓缓关闭,我们赶紧走上前拦着关门的护士:“我们是刚进去病人的家属……”护士:“医生一会出来。”门彻底关上,走廊一下子安静了。

妈妈进ICU的第一个晚上,我、爸爸,小姨、从外地赶来的大舅,谁都不记得我们是怎么回的家,人人失魂落魄。

第二天一大早,我们就去了ICU门口——医院规定ICU的探视及医生沟通时间是每天下午2点半-3点,但我们无处可去,守在门口还稍安心些。中午,我们就接到电话要接妈妈去拍CT,我们终于见到了妈妈。

这一见却把我们吓坏了。

她被推出来,嘴巴无意识地张着,双眼紧闭,对呼叫完全没有反应——她彻底昏迷了!!

将做完检查的妈妈送回ICU病房后,到了医患沟通时间,主管医生来到走廊与家属沟通病人前一天的情况。我问医生妈妈酸中毒的一个指标——他不清楚,转身回办公室查到一个数字,我记得妈妈进ICU前的数据,经过一天一夜的ICU抢救,这个指标竟然恶化了!医生开始解释,说ICU只负责“保命”,他们也很少接收腹泻的病人,只能先维持她的生命体征,腹泻的治疗还需要专科来做。

我们搬出了消化科的Y教授,说他写过医嘱,现在让妈妈进ICU是要调整酸中毒的。医生一听,飞快进了办公室,应该是去看病历和医嘱了。20多分钟后,我们才开始详细地交流。

经过这一天,我们的心情更加不安,又是一夜无眠。

清晨6点不到,爸爸在将散未散的夜色中出发去医院,听到开门声的我追了出去,把半夜编辑好的“说辞”用微信发给他。这些说辞是要对医生说的话,包括解释妈妈之前的病情、为什么我们要非探视时间去打扰,还有询问医生妈妈的几个重要指标……之后的9天,我们每天恶补理论知识,在探视前列好问题,每天记录她的指标,在长长的费用清单里检查对她的用药,自己上网学习药品的作用。以至于此后几个月,当我和一些医生交谈妈妈的病情时,他们以为遇到了同行。

ICU的走廊成为了我们的驻地。我买了三张马扎,开始了蹲守生涯,还常常借给其他家属休息。那段最黑暗的时期,天气偏偏很好。等探视的时候,我们也偶尔坐在医院门口江边的石凳上,阳光打在我们身上,我们呆呆地看着车水马龙,像一群孤儿。

这9天里,妈妈的状况渐渐好转,对呼叫有了反应,腹泻也开始减轻,但神志却依旧不清醒,分不清时间、地点,也分不清人和事。

每天探视时间很短,ICU病房不让带手机,我们买了带录音功能的收音机,每人给她录了一段话,让护士反复播放,或者播播新闻,锻炼她的思维。我还用一张纸写了对妈妈的介绍,“叫什么名字、在哪里工作……”说是写给她看,实际上是给护工、护士看的。ICU里的病人不会动、不会说话,全身插满管子,绑着束缚带,几乎跟仪器融为一体,我们希望让妈妈更像一个可亲近有思想有情绪的人。

9天时间太漫长,好在她的腹泻似乎控制住了。妈妈可以出ICU了。

06

出了ICU 却回不了消化内科

然而,最糟糕的日子还没过去。

从ICU出来,妈妈依旧无处可去。我们提出先转到消化内科查病因,也就是提议把妈妈送进ICU的科室。让我们和医生都没想到的是,ICU医生联系了一轮,却被拒绝了。面对我们焦灼的询问,ICU医生也表示非常无奈。按说腹泻本来就应该找消化内科,而且当初因为情况严重送我妈进ICU的也是他们,现在稳定下来了,他们却说既然好转了也不收。

妈妈躺在床上、神志不清,完全没有行动能力,没办法,ICU医生和我们商量后只能把妈妈转回到泌尿外科,一边恢复一边继续想办法。

虽然再次见到妈妈让我们很是振奋,但此后几天,妈妈的腹泻又一天天严重了起来。与此同时,妈妈一直插着尿管,我们连续几天发现妈妈尿管里有白色絮状物,有时还非常浓稠,我推断这是真菌感染加重的迹象。我等到医生们来查房,提出了问题,还指着妈妈的导尿管给他们看。医生对于我“是不是感染导致输尿管又堵住了”、“腹泻原因是否与之有关”、“能不能换输尿管支架”的问题不置可否,只说“炎症没消下来换支架不会有什么作用”。

从妈妈进ICU之前,我就一直怀疑她的腹泻和输尿管堵塞有关。每次腹泻之前,她都会有一晚或半天时间处于无尿状态,伴有腰痛。在妈妈的整个病程中,我跟不同医生反映过很多次,也主动找各个医生探讨,但没有得到回应。

医生似乎更愿意根据指标和数据做出反应,如果肌酐没有上升,那自然说明肾脏没有问题、输尿管堵塞不严重。然而看病如破案,像妈妈这种情况,我们前后花了好几万元做检查,一点问题也没发现,最后还是有幸遇到耐心的医生从家属的讲述中推断出了病因。但这些都是后话了。

从ICU出来一周后,妈妈的腹泻又回到了原先的水平,一天6000毫升。这是个可怕的数字,我们都慌了,感觉很无助。连日的疲惫使人混乱,我们忙于换尿布、煮粥送饭、守夜,来不及思考下一步该怎么办。

07

像深埋矿井的人,突然感到一丝风

眼看妈妈病情反复,当初从急诊收治妈妈住院的C医生帮忙,向我们推荐了另一家医院——B医院,虽然没A医院有名气,但他们的消化内科有一招治疗腹泻的手段——粪菌移植。

“粪菌移植”,通俗来说就是把健康人的粪便菌群提取物注入病人的肠道,对治疗菌群不平衡、抗生素肠炎等导致的腹泻很有效。对于妈妈这种不明原因的腹泻,B医院也愿意一试。

于是,在妈妈出ICU一周之后,我们转院了。时间已经来到了12月,离妈妈发病已过2个月。

幸运的是,我们刚好轮到一间独立病房。进病房不久,值班医生来了,是一个说话很爽朗的女孩。她手里拿了个大本子,见到我们,先简单检查了一遍妈妈身体情况,就开始询问病情。我们从“2个月前”开始说起。中间,由于担心她不耐烦略过了一些细节,没想到她都察觉到,并一一向我们询问清楚。等到2个月的故事说完,她大本子上已经记了满满一页!

接着,她交待了我们要注意的事项,叮嘱有问题随时找医生。我和爸爸像被深埋矿井的人,突然感觉到了一丝风!

风还没停。第二天消化科主任带着主治医生、管床医生来了,看得出他在来之前已对妈妈的病情有所了解。主任查问、查体完后,当着我们的面对几个医生分析妈妈可能的病因,交待要做的检查,要排除的问题,还安慰了我们——我们简直“受宠若惊”!对于病人和家属来说,希望获得的除了治疗外,就是信息。医生能当面分析病情,有条理地阐明检查及治疗方法,让我们跟上治疗思路,真正了解了妈妈的状况,也让我们对治疗有了信心。

管床医生约了几个外部科室会诊,第二天都纷纷依约来看,虽然没有得出结论,但这个响应速度也让我们很是放心。妈妈这时精神已经慢慢恢复了,我们安慰她:不用担心,病因要一一排除,你耐心等待,交给医生就好。

当妈妈准备开始做“粪菌移植”的时候,B医院的书记也到了妈妈病房看诊,通知我们明天他会为妈妈主持全院大会诊。

第二天的病房成了接待室,从上午开始到下午全院会诊大会开始前,泌尿外科,肾内科,肿瘤科,血液科,精神科……依次过来查看,来的都是有一定年纪的医生。

那个时候,我和爸爸已经开始构思锦旗文案了,内容充满希望。没成想接下来,我们会在这家医院度过元旦跨年、春节、疫情暴发……

08

长达N天的不眠之夜

B医院外是一条繁华的街道,附近有几家商场百货。时间过得很快,医院外双旦的节日气氛越来越浓,病房中的我们却越来越不敢提“出院”的话了。

医生将一根特制的5米长软管从鼻孔插到妈妈的小肠,这是“粪菌移植”的准备工作。治疗期间的每天中午,医生会带着几个装满褐色液体的针管来,从软管一端往里注射。长期插管十分难受,可怜妈妈在几个疗程后,除了腹泻更规律外没有任何好转。

管子拔出,医生又马不停蹄给妈妈做小肠胶囊镜检查、全身petCT扫描,却依旧没有查出问题。

妈妈腹泻依旧,每天4000毫升。

我们开始了长期“抗战”。我和爸爸轮班守夜,为了盯着妈妈,一夜定8个闹钟。

没多久,疫情来了,春节也来了。

那几天医院异常冷清。妈妈的病房在走廊一端,垃圾房在另一端。很久之后,我应该都无法忘记那一天的凌晨4点,我从疲惫中挣扎着起身,头发蓬乱,去扔刚帮妈妈换下的尿不湿。垃圾很沉,我一步一步走在黑黢黢的走廊,两旁病房的门敞开着,借着尽头的灯光能隐约看到一张张收拾整洁的空病床,窗帘被风吹得一动一动。我突然想,如果现在感染新冠肺炎的话会怎样呢,在床上躺着什么也不用想了吧,走着走着眼泪竟流了出来。

09

打激素都不行,换管竟然秒治愈?

长期大量腹泻,又不能进食,妈妈身体变得十分虚弱。我们每天会去药店买一瓶白蛋白、一瓶免疫球蛋白,给她补充营养。这些自费药日均花费1000+,还不算纸尿裤、卫生湿巾、护工费、餐费、我的来回车费、爸爸的停车费等等。

我们庆幸,我们家在财务上尚能维持,一切都希望给妈妈最好的。

春节后,主任回来上班,他提出给妈妈用激素。我们知道,这可以算是最后一个办法了。

一周小剂量过去了,没有反应,紧接着三天大剂量冲击,还是失败。

主任来看妈妈,妈妈挺绝望,我们也是,不知道还能怎么办。主任说:“放心,交给我。病人负责放宽心养病,剩下的让医生来解决。”平稳又笃定。我知道这是安慰,但很安心,感动得想哭。

没多久,主任又来,想给妈妈做肾穿刺,他也怀疑到了肾。我们顺势提出,能否先给妈妈换输尿管支架。主任答应了,很快联系了泌尿外科。

谁也没想到,转折点竟然就这样在猝不及防和千呼万唤中到来了。

换管手术在两天后完成。当天下午,妈妈像往常一样要拉肚子,我用便盆接了一看——成形的大便!我不敢高兴得太早,观察了一天,妈妈竟然再没腹泻了!!!

这个消息很快传开,医生和我们都震惊了。

这是为什么呢?难道妈妈的病是未解的医学难题?

其实种种迹象我们并非从未察觉。妈妈腹泻以来都是腹泻多、尿少,中间有过一次尿多却没有腹泻的情况,时间持续了一天。爸爸当时推测可能是泌尿系统和消化系统中间有连通上了,例如“小肠膀胱瘘”,就是小肠和膀胱之间有通道。只是当时医生做了测试,排除了这个可能。而且如果有瘘,妈妈的尿液不应该这样清亮。

现在回过头看,当时的测试只能排除膀胱肠瘘,却不能排除输尿管小肠瘘。

妈妈的症状还是太特殊了。主任后来分析:“瘘”应该在输尿管和肠道之间,而且是单向的,体液只能从输尿管通往小肠。因为这个“瘘”,肠道的细菌会进入泌尿系统,造成妈妈输尿管的反复感染;而输尿管感染堵塞后,尿液都会排往肠道,造成腹泻。

如果要确诊瘘的存在,需要把刚放进去的支架拔出,做造影。我们与主任商量,既然腹泻止住了,妈妈太虚弱,希望先回家休养。主任同意了。

此时,时间已经来到2020年2月下旬。

10

再来一次,超级复杂的手术

2月23日,将近120天的不断腹泻之后,我们终于再次回到了久违的家里。

家中一切如常,甚至灰尘都不明显,却感觉恍如隔世。

妈妈话不多,做什么都小心翼翼,如惊弓之鸟,总觉得病不会这么轻易就好。反复生病是一件非常折磨人的事,要承受一遍又一遍肉体的痛苦,面对未知的恐惧,和一次又一次的希望与幻灭。这半年,妈妈住院6次,再次出院的时候,早已不敢欣喜和放松了。

怕什么来什么,在我复工离开的第二天,妈妈又开始了水肿腰痛,肌酐一下子上升到500,情况危急。我们连忙挂号B医院泌尿外科,没想到,再次入院要重新检查核酸。医生为了不耽误病情,特地开了证明,希望能先行救治,但医院不同意。时间又拖过一天。

再次入院,我们终于通过“造影”确认了“输尿管小肠瘘”所在,但棘手的问题来了:

由于多年前的放疗灼烧,以及近年来的反复感染,妈妈的输尿管状况很难确定。“瘘”有多大,输尿管两侧狭窄情况分别如何,是否还能继续使用,还是都要接到体外……都无法提前确认,真相只有在手术当场打开腹膜的那一刻才能揭晓。

我穷举了7个可能性,爸爸和主治W医生一一沟通,总结出两个方案,一是输尿管狭窄情况尚好,那么切除肠瘘段、输尿管瘘段、缝合,输尿管与膀胱对接;二是输尿管情况不好,那么在切除瘘段后,要将输尿管连接到体外,病人以后要24小时带着造口袋。

手术日期很快定了下来,时间也来到了2020年4月上旬。

那天,我和爸爸在手术室外从下午1点开始等待,看着旁边的家属一一跟着推出的病床一起离去,只剩我们两个人的时候,爸爸几乎急哭了。

晚上11点多,W医生终于出来了——妈妈的手术很成功。原来,这是一台持续了8个小时的手术,剥离、找瘘、切除,重新缝合。外科医生处理完肠道,泌尿科医生处理输尿管。当W医生从手术室出来,又安顿好妈妈,他已经累到不能开车,没吃晚饭的他用滴滴打了台车回家。

第二天一早,还没换白大褂的W医生就冲到妈妈病房,“哎哟,四袋长老啊!”我还没来得及转身看是谁,就被这个打趣逗乐了——妈妈身上插了4根管子:胃管、肾造瘘、腹腔引流、尿管,分别连接到四个袋子,袋子都并排在床边挂着,排得满满当当,俨然“四袋长老”。而妈妈的刀口,比A4纸还长。

接下来,是一个月的恢复。看着妈妈插在身上的管子一根根拔掉,身体一天天恢复,从只能打流食到吃酸菜鱼,从不能翻身到下床散步,对我们来说过程看似很漫长,也似乎一瞬即逝。

11

疫情渐渐缓解 妈妈也终于出院

时间来到4月26日,天气很热了,这座城市的疫情也开始渐渐缓解。早上下了场小雨,W医生走到妈妈床边,告诉我们最新检查的结果,“可以出院了!”他一脸欣慰。

我们笑着谢过医生,转身拥抱妈妈。

幸福终于降临到这个家庭。

W医生从妈妈病房退出来,走进下一个五人病房,他一天要看很多个病人,这样的医生在这座城市也有很多很多……

这个省里有着大大小小将近5万个医疗卫生机构,每天有2万病人被送进各个公立医院,一年中有接近千万人次的病人因为各种原因做检查、打针、手术,甚至被推到太平间。医院,对于生活在各个城市人们,早已不只是一个机构,人们在这里出生、死亡。

医生,除了救死扶伤之外,也是我们面对终极问题时的辅助者、宽慰人……我们的医生能承担这难以承受之重吗?

记者观察

对患者及家属最治愈的 可能是被忽略的人文医学

通读这篇跌宕起伏的就医经历,感觉是万幸。患者家属和医生用了六个月的时间来承受各种试错疗法带来的期望、失望,终究没有绝望。而其间反馈出来的医疗体系内的问题,也不少。有时候,真的很希望告诉我们的医生,其实绝大多数的患者都是通情达理的,对待他们耐心一点,细致一点,人文一点……

住院后院内转科室 真的挺难

在A医院的就医过程,医疗端给出的解答却并不尽如人意。尤其是在急诊入住泌尿外科之后的种种遭遇,集中呈现了会诊难、转科难等问题。

现代医学发展到今天,学科细分后带来的弊端,在这家医院集中体现到了作者母亲的身上。负责收治的泌尿外科,是大外科细分之后的亚专科,患者出现了持续性腹泻问题后,需要内科细分之后的消化内科给予帮助时,过程太过曲折繁琐。

很大可能,消化内科的医生也异常忙碌,如今的医疗体系下,大医院人满为患,医生特别忙碌的情况普遍存在。医学生誓言里,第一句话就是“健康所系,生命相托”,但在现实中,当患者生命相托时,“太忙”成了最大的痛。

患者因泌尿外科病症住进泌尿外科,但出现消化道症状要转往消化科时,困难重重。现今的就医流程里,患者由急诊入院,进入对应的专科,病情加重时转进ICU,病情好转后,可转回专科继续治疗。这一流程对普通病患,没有问题。但如果是类似作者母亲那样的复杂病例,需要跨专科转出时,程序极其复杂、极其困难。不少类似的患者,干脆选择办理出院,然后再马上入院,方能解决。这期间,涉及到了复杂的费用结算、药费占比、平均住院日的问题等等,不一而足,都是患者及其家属的痛点。

医学,需要人文一点

医学仍有太多的未知需要探求。所以美国医生特鲁多的墓志铭“有时,去治愈;常常,去帮助;总是,去安慰”,在医学昌明的当下仍被奉为圭臬。再大牌的专家,在面对疑难杂症时,给予患者最多的仍然是帮助、安慰。

安慰的作用在B医院的就诊过程中得到了极好的体现。一次高规格的多学科联合会诊,就足以让家属开始构思锦旗的遣词造句,一次认真细致的巡诊、问诊,就能让家属感觉受宠若惊。

在B医院的治疗过程,起初也并不顺利,从粪菌植入到激素冲击,对于腹泻的诊疗方案,前沿的、传统的都用过了。结局依然无效,但家属没有怨怼,充分沟通在前的治疗方案,家属们有期待,但不会过度期待到完全输不起。

真的,绝大多数的中国患者和家属,都是这样的。医学很神圣、高深且莫测,那么我们会给医生足够的尊重,给予治疗足够的耐心,但在这期间,医者能够倾注多一点的关注、关怀和善意的玩笑,这些医学人文中最不经意的闪光点,总会让诊疗过程更加和谐。

是的,医患双方的共同敌人是疾病,而不是彼此。

□南都记者 王道斌