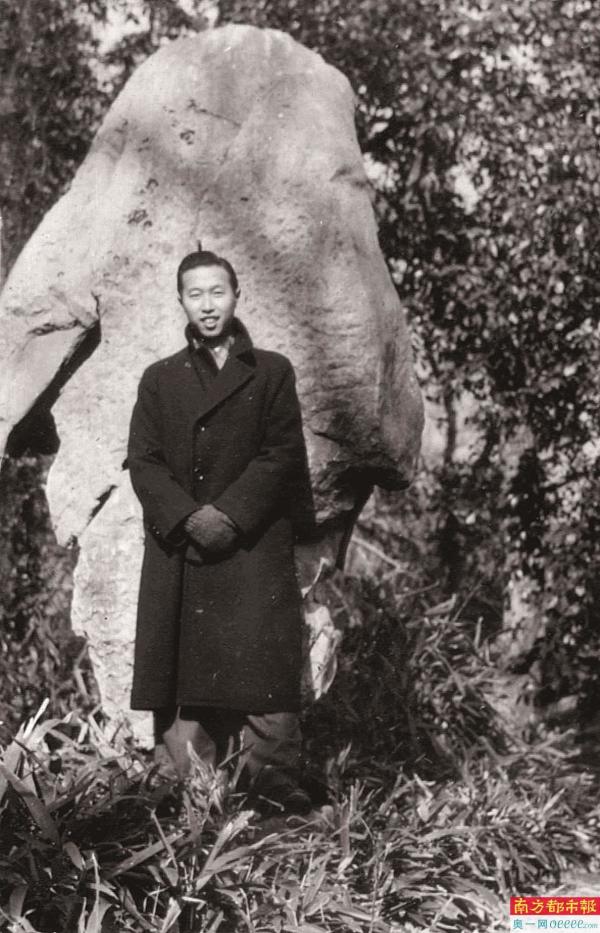

著名儿童文学家、翻译家任溶溶于9月22日去世,享年100岁。任溶溶译介有《安徒生童话全集》《彼得·潘》《长袜子皮皮》《夏洛的网》等外国经典童话,自己也创作了《没头脑和不高兴》《一个天才杂技演员》等流传几代的作品,被中国翻译协会授予“翻译文化终身成就奖”。

2005年4月2日是安徒生诞辰200周年,全球都在举办纪念活动,深圳举办了“安徒生文化周”。4月3日,任溶溶来到深圳书城,为热爱安徒生的读者朋友做了讲座,并签售由他翻译的《安徒生童话全集》。这套全集是“安徒生诞辰200周年的全球庆典”指定版本,得到丹麦首相安纳斯·弗拉·拉斯穆森的亲自授权并获丹麦女王专用资金资助。

南都记者当时跟踪采访了任老在深圳的活动,那时任老82岁,尽管著作等身,老先生给人的印象十分谦逊、和蔼,而且干劲十足。他说:“干活等于在休息, 已活得百无禁忌,只是感觉时间紧迫。”

“我的一生很幸运,我觉得越活越有滋味”

说起当时的一些事情,任老有一种发自内心的喜悦。来深圳推广《安徒生童话全集》,他觉得这是一件开心且有意义的事。“安徒生童话就是小时候看故事,老了领会深意,可以常读常新,这也就是大师和普通作者的区别。”他说。一个8岁左右的小朋友,捧着一本大大厚厚的《安徒生童话全集》,排队来到他面前要求签名,任老微笑着在小朋友的书上写了一句话:“这是一本可以从小读到老的书”。

当日,在深圳书城,任老给上百位买书的读者签名,每签一个他都很认真,签完之后,他都会抬头冲眼前的读者微笑,然后再把书交还给要求签名的读者。

上午在罗湖书城,下午在南山书城,晚上我在他下榻的酒店见到他时,他仍然很精神,说话铿锵,没有疲态。

另两件值得高兴的事是,由他翻译的《查理和巧克利工厂》拍成了电影,还有最近翻译的《夏洛的网》、《鸟儿总动员》都在拍动画片。任老告诉记者,他翻译的美国作家怀特的童话三部曲(另一部是《精灵鼠小弟》)都很受小朋友的欢迎,他觉得怀特的三部童话将超越作者其它的作品而留传下来。

“我的一生很幸运。今年又将是我的一个丰收年,我觉得越活越有滋味。”任老说。2003年他获得了“宋庆龄儿童文学奖特别贡献大奖”“陈伯吹儿童文学奖”两项大奖,但他对这些荣誉看得很淡。当我要他将获过的一些奖项列举出来做个编年史时,他断然拒绝了。他说:“不要讲这些形式,我最开心的是沉浸在文字之中,我干活等于在休息。”

除了晚上会看一会儿电视,任老一天的时间几乎都用在了翻译、搜集相关资料上了,他的翻译、创作劲头从“文革”后一直持续到今天。“我至今每天还要翻译3000-4000字(当然出差在外就没办法了),精到、讲究、修改后也有2000多字。因为我性子急,不做完停不下来,晚上通常要到2点钟才睡觉。”

摔倒了就抓把沙子,60多岁还学新语言

“就跟翻译能够熟能生巧一样,学语言也是一样,你学会一门外语,你再去学其它外语,就会容易得多。”任溶溶说。

任老通晓英、俄、意、日四种文字,但他说自己讲得最好的是广州话。“要有人找我学广州话,我可以教他,我可以保证教得最好。我用拼音教,既标准又快。”

任老曾编撰过一本《广州话词汇》,有一段时间,他还痴迷用广州话念唐诗,他觉得特别有味。他说,我的广州话是可以到电台去播音的。

采访中,任老还给记者模仿其它方言,也很是逼真。“任老你的语言天赋很高”。任溶溶听到记者这样说,忙解释:学语言天赋是要的,但主要还是靠用心,用心去记,去悟和融入这个语言环境。

他的几门外语都是自学的。意大利语是“文革”时学会的,那时阅读受到限制,他就找了一本意大利语版本的《毛主席语录》来读。他说:“摔倒了就从地上抓把沙子”,这样人不仅在逆境中,在任何环境中都能有收获。

他60多岁开始学日语,他说人老了学外语也有优点,也就是理解力强了,虽然记忆力不如青年,但有了学其它外语的经验,也就很容易学会。他觉得年轻人都可以去学日语,不学可惜了,因为日语里有很多汉字,学起来容易,应该学会去了解这个民族。

从讲故事到写童诗,稳住孩子有绝招

在众多熟人眼里,任溶溶是个老顽童。著名儿童文学研究者和作者孙建江就曾写过一篇《乐呵呵的任溶溶像个老顽童》。孙建江写道:“任溶溶首先是一位风趣幽默童心永驻的老头儿。与他接触,你不会感到距离,不会感到拘束。然而,越是这样,你越是打心底里敬重和佩服这个人。”

任溶溶喜欢跟小孩子聊天,他说他怕跟大人讲话。有一段时间,他每天都往当地的少年宫跑。给孩子们讲故事。他说,我稳住孩子的心理很有一套,就是制造悬念,把小孩子们吸引住,我在讲故事的时候他们都会聚精会神地听,不会觉得沉闷,不会做小动作。任老在说这些话时,脸上有一种孩子一样的满足感与自得其乐。有一次,他即兴给孩子们编了《“没头脑”和“不高兴”》这么个故事,回头一想,觉得很好玩,就用了20分钟的时间将它写出来了。他还到电台去讲故事,电台编辑在旁边听得入神,节目做完之后编辑也建议他将故事写下来。这样他的“故事”也越写越多。

在找不到译本的年代,他也埋头自己创作,把生活中有意思的东西记下来。“我最喜欢的还是写儿童诗,我的儿童诗我有自信与一流作家 比,但对儿童文学翻译更是乐此不疲。”他说。“文革”后,他的创作迎来了第二次高潮,那时他写了《我是一个可大可小的人》、《你们说我爸爸是干什么的》等作品。但他对“自己创作不热心”,写完之后也就塞在了抽屉里,要不是不断有编辑来督促约稿,他也不会拿出来。

翻译是代作者用中文讲故事

做了一辈子文学翻译工作,翻译了200多部著作,任老会如何给翻译下个定义?自己翻译得最满意的作品又是哪一部?他表示,“我觉得翻译就是代各种语言的作者用中文讲故事。翻译的过程也是一个学习的过程,也可以看作是一种再创作。我翻得最精彩的是《木偶奇遇记》,我在翻译的过程中随着情节嘻嘻哈哈,完全沉浸在其中。另外就是文字忠实,表现原作忠实。”

任老说,他特别喜欢翻译带喜剧色彩或者幽默的作品,“因为这与我的性格相关。我不反对周星驰,但对戏说的东西不感兴趣。”

谈及当年颁发的第三届鲁迅文学奖中,三项翻译奖均告空缺,以及第五届戈宝权文学翻译奖(德语、俄语和西班牙语等三个语种的一等奖空缺)、第十六届“韩素音青年翻译奖”、首届CASIO杯翻译竞赛等比赛都出现一等奖空缺等现象,他说,“做艺术很累,我很同情现在的年轻人。对年轻人要宽容,翻译都有一个熟练的过程,需要不断进步,你拿鲁迅先生当年现译的作品来读,也有很多疙疙瘩瘩的地方。很多人说现在的文学翻译人才稀缺,这也许是事实,因为翻译比原创要辛苦,报酬又低。但我眼中的青年译者都很好,他们有条件站在巨人的肩膀上去从事这项工作。”

采访时,记者留意到他的眼镜镜片很厚,问他是多少度的,他乐呵呵地说,“我这个眼镜取下来,也完全可以,我没有近视,我是老光眼,因为小时候戴了妈妈的眼镜,所以只能戴深的不能戴浅的,但其实取下来,对我视力没有影响,我是懒,省得找地方放,又怕丢掉,所以索性让它戴在鼻子上。我现在耳朵好,胃口也好,但不敢去体检,我现在是一天2杯茶、3杯咖啡、大半包烟,但不吃药。我曾经为戒烟,想了很多办法,买牛肉干吃,但买两包很快就嚼完了,又想抽烟;买腰果吃,一天也要吃两包,觉得太贵了,所以又还是抽烟。我现在是能有快乐就快乐,百无禁忌。”

采写:南都记者 谢湘南

图源:上海译文出版社