汉乐逸(Lloyd Haft)

1.汉乐逸部分著作。

2.汉乐逸1994年获Jan Campert诗歌奖,海牙市长颁发奖状。

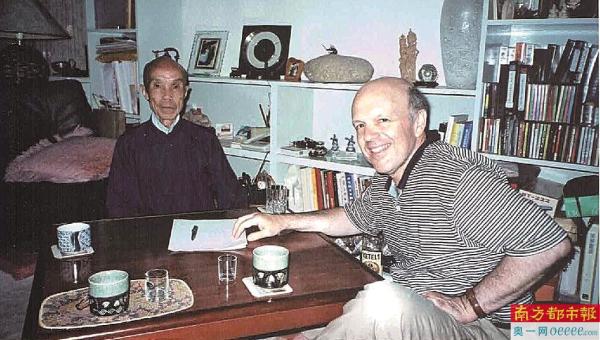

3.1999-2000年,汉乐逸在台湾访学期间,多次向诗人周梦蝶请益。

4.汉乐逸著《发现卞之琳:一位西方学者的探索之旅》。

扫码看专题

汉乐逸(Lloyd Haft)

世界著名汉学家,诗人。1946年出生于美国威斯康星州,1968年从哈佛大学毕业后前往荷兰莱顿大学中文系研修,于1973年获硕士学位,1981年获博士学位。从1973至2004年在莱顿大学教授中国语言及文学。他的汉学著作有:

《发现卞之琳:一位西方学者的探索之旅》(Pien Chih-lin:A Study in Modern Chinese Poetry,1983年英文版,2010年中译版)

《中国文学导读》(A Guide to Chinese Literature,与荷兰著名学者伊维德Wilt Idema教授合著,1997)

《周梦蝶与意识诗》(Zhou Mengdie’s Poetry of Consciousness, 2006)

近年的汉学出版则是以现代荷语自由解读《道德经》的《老子多道新绎》等。

在荷兰汉学界,汉乐逸(Lloyd Haft)不仅是一位著述颇丰的学者,也是一位活跃的诗人。他学习中文逾半个世纪,钟情于现代汉语诗歌,他一手写诗,一手译诗,以诗人、翻译者、读者、文学研究者的多重身份,往返于卞之琳、周梦蝶、郑敏、洛夫、羊令野等不同中文诗人的作品之中。

他最为人熟知的学术成就,是对卞之琳和周梦蝶的深入研究。作为西方全面研究卞之琳生平和诗歌的第一人,他的专著《发现卞之琳:一位西方学者的探索之旅》至今被阅读、被引用。在这部经典著作里,他细读卞氏诗歌的文本意涵,与其人其诗共振,文风精粹,引人入胜。

汉乐逸是一个语言奇才,精通荷兰语、德语、中文,熟悉法文、俄文,自幼展现过人的语言天赋。学龄前,祖母和曾祖母之间常用德语对话,虽然他听不懂,却也饶有兴味,并渐渐养成了沉思的气质。六岁时第一次接触到东方语言,当时邻居是一位日本学专家,太太是日本人,他们说的日语以及房子里挂的中国书法卷轴都让他惊奇。

1967年夏,20岁的汉乐逸迎来了人生转折点。当时就读哈佛大学的他,邂逅了一位美丽的中国女子,她来自香港,说着粤语,两人的会面短暂,却让汉乐逸迷上了她的语言。他立刻从哈佛燕京图书馆借来了赵元任先生的《粤语入门》:“这本书很合我的胃口,我从没读过这般绝妙的讨论汉语的著作。”

在嬉皮文化盛行的年代,汉乐逸就像当时许多年轻西方学生一样,对禅宗产生兴趣。也是在那年夏天,他无意中读到了阿伦·瓦兹(Alan Watts)的书《禅之道》,一时醍醐灌顶,激起了他对东方文化的学习热情。

“那位香港女子拓展了我对‘美’的经验,阿伦·瓦兹则拓展了我对‘真’的理解。这两次相遇为我的生活树立了新的标准或理想,一个是真,一个是美。在我看来,学习汉语既是求美,也是求真。”

抱着深入学习中文的愿景,汉乐逸1968年前往荷兰莱顿大学进修中文硕士,他把此举称作个人的“溯根”行动。彼时,中文在荷兰还属于冷门专业,汉乐逸坦言自己并不爱“赶时髦”,他像活在“旧世界”。比起融入喧闹的圈子,他更热衷于钻研一两个自己喜爱的诗人,关注内在的精神生活,脱俗的个性令他在阅读老子《道德经》时如遇知音。

1970年的某天,汉乐逸捧起了一本许芥昱的英文版《二十世纪中国诗》(Twentieth Century Chinese Poetry:An Anthology),并读到了卞之琳,仿佛听到自己的梦被卞之琳讲述着,“对我来说,美和真在那些诗里、在那本书里突然融为一体了。”他即刻生出了钻研卞诗的决心。

在与记者邮件往来过程中,他谦恭温逊,又不失风趣,英文回复中会忍不住“蹦出”几个中文词汇。他的太太苏桂枝,是台湾的戏剧专家,曾在台担任过音乐馆主任、豫剧团团长。接受记者采访时,汉乐逸回忆两人恋爱史,大方谈起当年如何搭讪;他热情地分享自己收藏的书籍和照片,又为繁杂资料带来困扰而内疚。他开玩笑道:“你只是采访我,而不是写一本我的专著!”

退休后的汉乐逸忙于更多“远离现代事物”的兴趣爱好和领域,比如太极拳、中医、宋明哲学、《圣经》的早期中文翻译、中世纪天主教神秘主义等。已届七旬的他,近年开始投入中国古代哲学研究。他告诉记者,自己从几年前开始着手《道德经》的荷语译本,已取得颇为厚实的成果。转头他又对记者讲了一则汉学圈内的笑话,借以自嘲:“如何判断你的汉学同事是否已经衰老?看他是否开始研究老庄。”

访谈

接受欧美不同风格的中文教育

南都:从哈佛毕业后,你来到了欧洲汉学研究重镇——莱顿大学。上世纪60年代,当时莱顿大学的汉学系是什么样的一个状态?

汉乐逸:我是1968年秋季学期来到莱顿大学的。此前,在哈佛的最后一年,我参加了赵元任的女儿卞赵如兰教授的中文强化课程,我的中文已经比莱顿的大多数学生说得好了。当时,莱顿大学的重点仍然是古典学和文献学,整个学习氛围与我在美国所习惯的完全不同。首先,荷兰学生被要求能够轻松阅读英语、德语和法语,当然还有荷兰语。我很快就学会了荷兰语,还要自学法语。

莱顿当时学中文的学生屈指可数。我想在“同年级”或“同辈”中,除了我之外只有四个人。除了中文,我们还要学习日语。另一方面,现代汉语口语的教学不是很系统,落后于美国那边的正常水平。当我到达莱顿大学时,中国研究方面有两位教授,所从事的都不是现代研究。一位是以汉代法律研究闻名的何四维(A.F.P.Hulsewé),另一位则是许理和(Erik Zürcher),举世闻名的佛教历史学家。

莱顿大学的学费非常便宜,我还在图书馆做兼职,所以我没有经济问题。到了第五年,我即将拿到硕士学位,我的一位老师突然心脏病发作去世了。令我惊讶的是,第二天我就得到了莱顿的一份全职工作。我天生是一个想法很“出世”的人,甚至倾向于不去想像金钱这样的“世俗”事物,在此之前,我从未真正想过毕业后该如何谋生。

南都:哈佛大学和莱顿大学,两所学校在汉学领域都有着举足轻重的地位,它们背后所代表的美国和欧陆的中文学习氛围有何不同?

汉乐逸:在这两个国家,“中国研究”作为一门学科建立起来的背景是不一样的。莱顿大学是荷兰唯一提供中文培训的大学。当时,中文在荷兰被认为是没有“工作前景”的学科,当我在20世纪60年代末来到莱顿大学时,这里的氛围像是一个小规模的学者团体,他们聚在一起从事“古怪”而艰难的研究,这些研究在学术界之外可能有实际应用,也可能没有。学术本身是令人钦佩和尊敬的。

同时,莱顿大学有着令人难以置信的个人自由,在这里上课并不是强制性的,你可以在家学习,直到你觉得准备充分了就可以预约考试。那时候,莱顿大学和许多欧洲大学一样,博士项目并不要求学生必须参加研讨会之类的活动。如果你找到了一位教授,他愿意在你所选的题目上指导你,那么除了写论文之外,你唯一需要做的就是和他/她讨论。

而在美国,中国研究的整个背景是不同的。在第二次世界大战期间,由于军队需要掌握亚洲语言的人才,中文和日语的研究出现了巨大的“繁荣”。从那时起,许多大学扩张了这些学科,政府为希望学习中文的学生提供有吸引力的奖学金。所以当我告诉美国人我在学习中文时,他们说我很明智地选择了一个“有前途的领域”。

尽管哈佛大学和莱顿大学有很多不同之处,但它们有一个重要的相似点:在这两所著名的“精英”大学里,学生都被认为具有一定的优秀水平,但事实上可能永远没法在实践中得到验证。有时我们的老师以为我们已经学过某些作品,实际上我们从来没有读过,甚至可能都没听说过!我们的前辈们也曾走“捷径”,比如举世闻名的哈佛教授赖世和(Edwin O. Reischauer)和费正清(John King Fairbank),都在他们的自传中承认,在研究生阶段他们主要是自学成才。

热爱诗歌,1983年写出《发现卞之琳》

南都:中国历史一直是海外汉学研究的主流,即便是文学研究者也大多会从古代经典入手,而你做的是新诗研究,专攻当时还在世的诗人,这给你带来了哪些挑战?

汉乐逸:我的个人兴趣很早就被中国现代诗所吸引。1970年,我发现了在我人生中影响至深的一本书——许介昱翻译编辑的《二十世纪中国诗》。这本书用足足400多页介绍了从五四时期到二十世纪中期的大约40位诗人。许介昱对诗歌充满热情,他的英文译本也非常出色,不仅忠实于原著,而且有一种难以捉摸的魅力。我在那本书里第一次认识了卞之琳。许介昱称卞之琳为“形而上的”玄学派诗人或哲学诗人。

与此同时,我也开始对西方诗歌产生了浓厚的兴趣,尤其是对哲学诗人华莱士·史蒂文斯(Wallace Stevens)。从那时起,无论是中国诗歌还是西方诗歌,吸引我的大多是现代作家。

我认为,研究古典诗词和新诗的区别在于,当你想要很好地思考或写作现代诗歌,你必须对几个世纪以前的欧美诗歌有所了解。但中国古典诗词不是这样的,你得把它视作一个独立的世界,实际上没有任何“非中国”的替代品可以与之相比。

南都:上世纪70年代末你来过一次中国大陆,当时对中国的印象如何?见到了哪些人?

汉乐逸:那是1979年的秋天,当时中国的物质状况(如基础设施、商品供应等)落后于我在东亚其他地区所看到的。虽然有时我对眼前的景象感到有点震惊,但在某种程度上,能够看到一种更接近我早年在中国文学中所读到的“旧”的氛围,对我来说是件好事。当时,我研究过的许多诗人都还健在,包括卞之琳。我不仅见到他本人,还与他讨论了他的诗。我还见到了艾青、袁可嘉等人,也第一次见到了郑敏。后来在鹿特丹举行的国际诗歌节上,我多次担任她的翻译,与她结下私交。她的十四行诗启发了我写自己的十四行诗。

当然,那时我们关于文学的讨论常常因为东西方所采用的截然不同的标准而变得复杂。

南都:《发现卞之琳》是一部里程碑式的作品,这本书脱胎于全世界最早的一篇关于卞之琳艺术成就的博士论文,都是出自你手。当时为什么选择了卞之琳作为研究题目?

汉乐逸:主要是因为我个人对他的诗歌有浓厚的兴趣。但同时,在选择博士论文的主题时,最理想的是找到别人还没有广泛研究过的东西。那时候关于他的严肃学术文献真的还很少,所以我有尝试做出贡献的空间。

至于是什么真正激发了我对卞氏诗歌的兴趣,我认为是它“形而上”或“沉思默想”的气质,这也是许介昱在他的书中所描述的,我在华莱士·史蒂文斯的诗歌中也发现了类似的特质,我一直试图在自己的诗歌中表达这种特质。

南都:在关注卞之琳的境外学者中,香港中文大学的张曼仪教授也是较早的一位,她出版了《卞之琳著译研究》一书。在与其他学者的交流中,有哪些学者对你产生过影响?

汉乐逸:是的,我很早就知道张曼仪的优秀作品,并在写作中参考了她的作品。后来,当她访问荷兰时,我有幸见到了她。她对卞之琳诗歌的翻译尤其有用,因为她提供了许多解释性的脚注。

另一位我欣赏的学者是杜博妮(Bonnie S. McDougall),她出版了何其芳的诗歌和散文选集,何其芳也是卞之琳的朋友和同事。

但我最喜欢卞之琳的翻译作品仍然是许介昱的,真希望他能多发表一些。我也非常喜欢卞之琳对自己诗歌的英译。英译版虽然听起来有些古怪,但这却是更具有诗性的。

南都:你在书里评价卞之琳“是20世纪影响力最持久、风格最独特的中国诗人之一”,但卞之琳自己本人却曾说,自己称不上是major poet(大诗人),只能是minor poet(次要诗人)。在中国,卞之琳是否承受了与其诗艺成就不相匹配的冷落?

汉乐逸:我必须承认,这几年来我并没有关注到这个问题。如果是这样的话,我可以想象其原因有三。首先,卞之琳原创诗歌的总量不是很大,在一些人的心目中纯粹的“生产力”是一个重要的指标;其二,他所有真正令人印象深刻的诗歌几乎都是在8年左右的时间里写成的,那时他还不到30岁,这可能会使他的诗歌生涯显得过于“短暂”;第三,他性格谦虚,不太外向,他不是那种大声“自吹自擂”、试图引起注意的人。

南都:你的博士论文答辩期间,卞之琳先生曾远赴荷兰,亲自到现场。你们之间讨论了些什么?

汉乐逸:他来到莱顿访问对我来说简直是天赐良机。我的论文是基于书面材料和1979年在北京与他的一次长谈写成的。在莱顿,他读完了整篇论文,除了他能够纠正的一些小的事实错误外,他对我写的东西都是认可的。

我事先不知道他要来,安排他来的朋友们一直对我保密。轮到我答辩的时候,我们非常庄严且正式地走进莱顿大学最古老的大楼,突然,我看见卞之琳坐在桌子对面。我无法想象,这怎么可能呢!但我是一个很好的“演员”,很擅长板着一张脸,所以我没有对他说一句话,只是用眼神打招呼。但后来,朋友们告诉我,我的脸色完全变白了!

和我一样,卞之琳对观光没有兴趣。他待在莱顿,我们花了几天时间详细讨论我的论文,他能给我更多的背景信息,尤其是诗歌技术方面,比如节奏、结构等。由此我也对我的书的修订版做了一些重要的改进。这本书在1983年出版,后来翻译为中文版的《发现卞之琳》,2010年在中国出版,现在仍在以电子书的形式被阅读。我认为中文版的成功可能部分归功于李永毅的出色翻译。也许就风格而言,中文版读起来比我的英文原著更流畅。

在意某种伟大的“连续性的线索”

南都:佛家和道家的世界观对我们理解卞之琳来说很重要,他在诗作里频繁使用这两大传统中的一些常见意象。在《发现卞之琳》里,你详细地分析过其中一些意象的内涵。你似乎对中国哲学也有深入的研究?

汉乐逸:也许第一本真正引起我兴趣的书是阿伦·瓦兹的《禅之道》,我前面提到过,这本书开篇第一章就介绍了道家哲学。另一个重要的早期灵感是卫礼贤(Richard Wilhelm)翻译的《易经》。瓦茨和卫礼贤对他们的课题充满热情和积极,在我们年轻时,许多西方学生读过这些书,不管我们是不是“嬉皮士”。但我很快发现,在西方学术界的主流中,人们对这些中国古代哲学著作的热情要低得多。它们被视为过去文化阶段的遗产,无论如何早已被翻译出来,不再需要继续研究了。而中国人似乎觉得,对这些古老的文本感兴趣,才表明你终于认识到了中国文化的真正本质和价值。

我写了一本荷兰语的《老子多道新绎》。这本书在我70岁的时候出版了,这是一次非常不同寻常和激进的诠释。至于《易经》,我从来没有研究过,只是在1980年左右我为了写诗而寻找意象时查阅过。那组诗发表在一本杂志上,给一个荷兰出版商留下了深刻印象,邀请我和他们一起出书。那是我的第一本诗集,叫《日光下的图像》。它肯定不仅受到《易经》的影响,也受到卞之琳诗歌的影响。

南都:你曾在台湾旅居多年,你对台湾当代诗坛的印象如何?

汉乐逸:我并没有真正与很多台湾诗人有过重要的个人接触,而且自2004年退休以来,我也没有“跟上台湾诗坛的步伐”。我的注意力主要被周梦蝶和另一位“沉思”诗人羊令野所吸引,我翻译过羊令野的诗,但还没有出版成书。这就是我的“风格”,我天生不是一个很合群或外向的人,我更愿意仔细研究一两个诗人,而不是笼统地、模糊地“跟上这个圈子”。

有一位诗人我确实接触过,并且亲自了解过,他就是洛夫。1992年,我在国际诗社担任他的翻译。他住在我家,我们一起旅行,并一直保持联系,但我没有动力翻译他的诗,因为约翰·巴尔科姆(John Balcom)已经翻译过了。但当我1999年在台北结婚时,洛夫以我的兄哥身份出席并致辞。

南都:从卞之琳到周梦蝶,你的诗歌研究有什么一以贯之的东西?你如何看待文学研究中运用文学之外的跨学科视角?

汉乐逸:毫无疑问,在我对“玄学派”的兴趣研究中,我一直在意某种伟大的“连续性的线索”,即诗歌隐晦地暗示了我们生活中一个超越的维度,这也体现在我的翻译和我的原创诗歌里。因此我必须接受我的诗作永远不可能成为畅销书。但有一个例外,在我的原创诗歌出版物中,卖得最好的是我用荷兰语重写的圣经诗篇,至今仍保持再版中。

总的来说,我不太赞成把文学当作例子或引用来源,用于讨论文学以外的其他事情。当我们引入其他“学科”来阐释文学,仍应以文学本身为主,“外部”的学科只是辅助性的。在我看来,对待诗歌的理想状态是如同“单饮”一杯酒那样去享受它,当我们想要品味一杯杜康酒,就不应该往里头加可乐和冰块。但在我自己关于周梦蝶的写作中,我确实运用了弗洛伊德的关于“梦”的心理学以及胡塞尔的现象学。我这样做是为了表明,周梦蝶的诗可以用其他方式来解读,而不是仅仅作为对佛教概念的隐喻。这是否意味着我对这件事的态度是矛盾的?也许这就是庄子所说的“两行”吧,两者可以并行不悖。

南都:屠岸评价你的文章“以文本为经,以史实为纬,二者均不偏废”,从这个角度来看,《发现卞之琳》既是一部诗歌研究专著,也是一部引人入胜的人物评传。在写作过程中,你如何处理史实材料和文本的关系?

汉乐逸:我认为这取决于我们在特定情况下选择强调什么。有一些诗人,像曼德尔斯塔姆或顾城,他们的生活是由悲剧性的客观事实决定性地塑造的,我们几乎无法在忽视背景的情况下去读他们的诗,尽管我确实在尝试,比如阅读《沃罗涅日笔记本》中曼德尔斯塔姆的一些精彩诗歌。还有一些诗人,我想说的是卞之琳,他们的命运和生活并不是那么“坎坷”,但他们有非常丰富的内心或主观生活,并设法将其投射到他们的诗歌中。当然,我个人总是更倾向于主观的一面,但我知道这也是片面的,尽量不要太忘乎所以。

学中文“最大的收获是我的太太”

南都:除了学者,你还有一个身份是诗人。什么时候开始自己写诗的?

汉乐逸:1978年夏天,我在台湾呆了三个月。这是我第一次接触“远东”的生活和中国文化,也是我第一次见到盆栽这种事物。受此启发,我写了几首关于盆景的诗,它们发表在一家荷兰文学杂志上。

第二年,也就是1979年,我第一次去了北京、杭州和四川。这次经历启发我用荷兰语写了六首诗。回想起来,不难看出它们受到卞之琳的影响。这些诗发表在一本文学杂志上,也就是我的首本作品集《日光下的图像》的缘起。

南都:还有哪些诗人对你的影响比较大?在你的生活中,诗歌扮演了一个怎样的角色?

汉乐逸:这可以从两个方面来看,一是读诗和写诗的工作,另一个是以“诗人”的方式生活,后者对我来说更重要。从我学生时代起,我就一直想成为一名诗人,在现代西方对诗人的定义里,诗人是一种过着异常自由生活的人,他们拥有无视某些社会习俗的自由或“许可”,力图意会和交流某些与日常生活无关的真理和见解。当然,这是我的定义,并不是所有的诗人都会同意,尤其是后面一部分。

T.S.艾略特是我心目中的英雄,因为和我一样,他在美国长大,但实际上他一生的大部分时间都生活在“旧世界”。从长远来看,他很关心宗教,写有关宗教的文章。华莱士·史蒂文斯(Wallace Stevens)和威廉·卡洛斯·威廉姆斯(William Carlos Williams)也是我的榜样,因为他们都不是全职作家,和我一样,在从事另一种职业的同时写诗。威廉姆斯通常不被认为是一个“哲学派”的诗人,但他也写道:重要的事情是努力“推动光明”,并提到孔子作为一个例子。

南都:回首与中文结缘的几十年,你最大的收获是什么?

汉乐逸:对我来说,真正最重要的收获既不在学术上,也不在文学创作上,而在于个人生活。如果我没有学习中文,我就不会遇到我的太太,也不会与她共度余生。

主观上,我从我对中国文化和思想的深入接触中获益良多。我不会说我已经从根本上“皈依”了道家或王阳明的哲学,但他们的思想确实拓宽了我的视野。胡塞尔说,我们的意识始终是“我”、“我们”和“世界”这三个视角之间的相互作用。我想说,在我的“美国生活”中,我研究的是“世界”;在我的“欧洲生活”中,我理解了“自我”概念的精神深度;在我的“中国生活”中,我至少开始了解了“我们”这个词。

当然,客观地说,我的职业生涯非常精彩,对此我很感激。我的一些学生成了我的挚友,并且从他们身上学到了很多东西。考虑到汉语是多么难学,一个人从头到尾要花多少时间泡在字典里埋头查单词,我为此已倾尽所能。

回首这一切,我想起了多年前在斯德哥尔摩与同事们的一次对话。一个编辑问我的波兰同事史罗甫(Zbigniew Slupski):“实事求是地说,写一篇关于《红楼梦》的好文章需要花多长时间?”史罗甫望向远方,想了一会儿,回答:“嗯,大概需要三辈子,一个用来学习中文,一个用来阅读并理解《红楼梦》的每一个字,一个用来写出一些有意义的东西。”

好吧,这是一个很幽默的回答,听到的人都笑了。但我认为,史罗甫说一个人可以用一辈子学会中文,有点太乐观了。

总策划:戎明昌 刘江涛

统筹:刘炜茗 黄茜

题签:曹宝麟

本期采写:南都记者 朱蓉婷