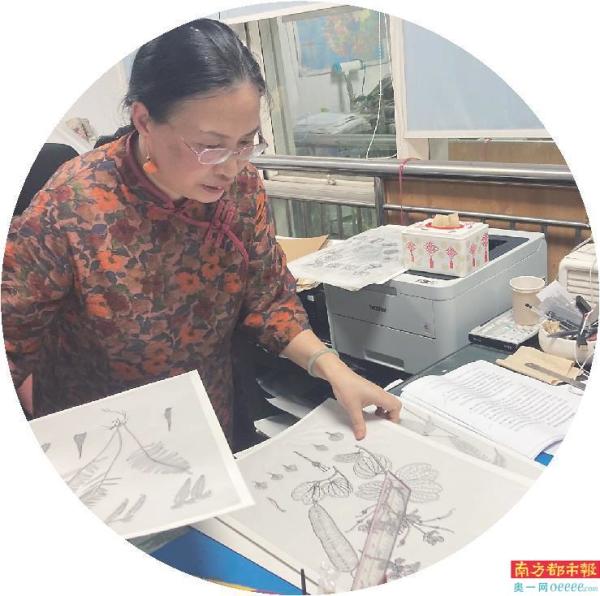

刘运笑向南都记者介绍她的作品。

“马上隆重登场了,不要眨眼。”刘运笑像展示魔术般打开一层又一层卫生纸。“这个,就是标本啦!”随后发出一串笑声。谜底揭开了,只是记者不免有些“大失所望”:纸里包着的,是株瘦小伶仃且干枯的植物标本,一时间很难和刘运笑笔下饱满且富有美感的植物联系在一起。这就是植物科学绘画师的魔力:让压扁的植物标本在画纸上“活”过来,重塑植物的成长风貌。而一个好的植物科学绘画师,大多也是半个植物学家。人们习惯把植物科学画比作植物“身份证”上的标准照。科学家每次发表植物新种的论文时,必须要有黑白的墨线图作为基本图,这是行业里一直延续的规矩。

来到华南植物园(现为华南国家植物园)22年,刘运笑也画过不少濒危植物,其实植物科学绘画师本身也是一个“濒危职业”。她告诉南都记者,回顾中国植物科学画的历史,鼎盛时期曾有160多位画师,绝大多数画师已经退休或转行,现在还在画的不超过10人。

在摄影技术突飞猛进的今天,有人担心本就冷门的植物科学画会受到打击,但画师告诉南都记者,相较于一双画师的手,相机也有它做不到的事。

A

“植物标本扁扁的干干的,越看越困”

初见刘运笑,她穿着一袭姜黄色的香云纱旗袍式连衣裙,衣服上开满了花朵。耳朵上两颗小南瓜坠子,随着刘运笑的讲述来回晃动,一条长长的麻花辫梳在脑后。她的装扮和标本馆中无处不在的植物画格外融洽。

22年前,刘运笑从广州美术学院毕业,被分配到中科院华南植物园,前任画师退休,她刚好来接班。

刘运笑是国画专业出身,其实白描的手法和植物科学画有一定共通之处,但初次接手工作时,刘运笑还是蒙了。

“和我们以前画画完全不一样,看到那个标本压得扁扁的干干的,你越看越困,打不起精神。”她回忆那时的状态说。

和直接对着植物写生不一样,植物科学画的画师要让压扁的标本“活”过来,“按照植物的生长状态,重塑它的成长风貌”。这是刘运笑这份职业最难也最美妙的地方。

一个好的植物科学绘画师,大多也是半个植物学家,他们要查找各种资料,了解和观察每种绘画对象和其他植物的不同之处在哪儿,对一些细微的器官和结构进行“解剖”,对局部放大,并凸显出最重要的细节。

一幅图除了画植物的整个植株,还要画解剖图。植物样本到刘运笑手中后,她把花朵和叶片取下,放到水中煮开、摊平,将花瓣、花蕊、子房、叶子等器官逐一放在显微镜下解剖观察。

“外行看热闹,内行看门道”这句俗语很适合形容这份职业,画师呈现在画纸上的植物画,植物各部分的比例关系都是经过精准测量的,并标注了准确的比例尺。

中科院华南植物园综合办公室副主任黄瑞兰告诉记者:“曾经有新疆的朋友说过,很多人画的马都不对,普通人看不出什么,但和马经常接触的人就知道,马的比例都错了。植物画也是一样,大家看着觉得挺好看,行家一看就知道哪些画得科学,哪些不科学。”

其实,植物科学画也有“不科学”的地方。比如,在同一棵植物中,你能在同一枝条上同时看到花苞、绽放的花朵和果实,展现植物不同阶段的状态。这种超越时空的处理不仅可以让构图更集中,内容更丰富,而且更能体现科学绘画最直接的需求——清晰呈现物种最重要的分类特征。

B

“这一份孤独的工作,经常带给我兴奋”

刘运笑的绘图室在标本馆三楼,屋中堆满了书和画纸,桌上是一幅完成的植物画,笔筒和墨水瓶放在一旁,座位旁边还有一台显微镜。

画一株植物要花多长时间?刘运笑说,快的时候,三天能画完。但也有植物耗时很长,需要十几天。比如水玉簪科植物,小小一株,内部结构复杂。刘运笑形容它“水水的、肉肉的”,偏偏是这种水嫩嫩的肉质感最难在画纸上表现。

首先解剖难度大,水分多的植物压成标本后软绵绵的,解剖针一戳,可能一整块结构就被“擦”去,需要格外小心。其次是绘画难度大,一般植物主要用线条呈现,但为了体现水玉簪科植物水嫩的感觉,更多使用的是“点”而不是“线”,光是画点就花了两天时间。

刘运笑不回避这份职业枯燥的部分。她每天早上8点到绘图室,对着干枯的植物标本,一坐就是一整天。在显微镜下盯着植物结构看得眼睛痛,或者好几天都要和那些植物的绒毛小细节较劲,有时候画到麻木,感觉自己像个画图机器人。

“每天要对着这些,有些人是受不了的,在我前面好几个都跑掉了。你要坐得住,这是最重要的。”她说。

对于20多年前初入行的刘运笑来说,没有捷径,想上手“只能是硬着头皮来”。她走在路上会忍不住观察各种植物。“我会看植物的叶子,有的叶子很长,我要看它平常自然生长的状态是怎样的,等下一次我遇到叶子长的植物标本,很快就能画出来了。”

这份工作枯燥起来劝退了大多数尝试进入这行的人,刘运笑却能体会到静下心后,这份孤独的工作带给她的乐趣,她甚至多次用“兴奋”来形容这种感觉。

“每接触一个新植物,我就觉得很新鲜,有一种冲动要去了解它,就像发现新大陆一样的,哎呀,整个过程我会觉得兴奋。”

这种热情在她身上随处可见,她提起水玉簪科植物时笑着说:“长得挺可爱的,小小的一株”;被问及挑选一幅最喜欢的作品,刘运笑犯难:“这些我全部都喜欢的”;在跟在场媒体记者介绍时,她说着“给你们看看这个”,聊了几句又想起什么,“我再给你们看个东西”,在办公桌上翻来翻去,像是想要分享的东西太多,显得有点手忙脚乱。说到高兴处,刘运笑有些手舞足蹈。

C

“一支钢笔,完成整张植物绘图”

植物科学绘画师最常被问到的问题之一就是,现在摄影技术这么发达,植物绘画会不会被取代?

毫无疑问,相机为现在的植物画师们带来了不小便利。以前没有相机,绘画师主要通过观察植物样本和研究员不断地沟通,“那时候就是纯描述”。相机记录下植物后,也帮助画师在绘画的时候更生动。

但在刘运笑看来,相机也有做不到的事。她指着墙上挂着的一幅作品告诉南都记者,这株植物必须通过解剖后在显微镜下才能看到细部特征,而且要在同一幅画面上同时呈现植物的花、放大的花蕊和绒毛,这个过程经过了画师的取舍和重新组合,是一个再创作的过程,让读者对重要信息一目了然,

相比发达的摄影技术,植物画师的手更能恰当地表现出每一个重要细节,因为照片能够捕捉到植物的外表,但绘画传达的是对植物的认识。

要做到这一点并不容易,画师需要熟悉植物的解剖结构、类群的特征、物种的习性,而并不是对着植物依样画葫芦。

“下面我要隆重介绍一下我的钢笔。”刘运笑举着笔笑称,她的绘图工具相当简单,这支小钢笔已经伴随她工作了20多年。

不同于北京、云南等其他研究所用毛笔勾画,华南植物研究所的画师们绘制主要是用钢笔,这最早可以追溯到华南植物所绘图室的创始人冯钟元,一代又一代传承下来,也形成了独具风格的华南派系。

“一支钢笔,完成整张植物绘图”很考验画师的功底。从笔墨量的掌握,到压力的大小,行笔的快慢,翻转笔锋,可粗可细,就可以绘制出千变万化的线条。

只是和如今寥寥无几的植物科学绘画师一样,她使用的钢笔笔尖在市面上很难找到。有时候在淘宝上会淘到同款笔尖,大概是有人收藏了一些,刘运笑就眼疾手快地赶紧买下来。

在她的作品中,黑白图占据了绝大部分。植物科学画分为黑白图和彩图两类。刘运笑告诉南都记者,科学家发表发现新种的论文时,必须要有黑白的墨线图作为基本图,这是行业里一直延续的规矩。

一般在职的画师没太多机会画彩图。华南国家植物园前任画师余峰退休后,现在以画彩图为主。

不过刘运笑倒是很喜欢黑白图独有的味道。“现在很多人都说喜欢画手绘,但画着画着就总是往彩图跑,很少有人画黑白。我个人觉得黑白图比彩色图更难画,它是要看得清清楚楚的,该怎样就是怎样,不像彩色可以迷惑你,别人看了一下子觉得好看,就行了。”

入行至今,她已经画了六七百幅科学画,为六七百种植物附上了“身份证”照片。“现在华南地区植物新种图,大部分都是我画的。”她说。

中国植物科学绘画师曾经群星璀璨

未来不必过于悲观

很多人用“濒危职业”来形容植物科学绘画师青黄不接的现状。

回顾中国近代植物科学画的发展历程,《中国植物志》是一个重要转折点。大规模绘制植物科学画是为编纂《中国植物志》而生的,这项从1959年延续到2004年的植物“人口普查”为中国植物学界贡献了160多名画师。他们画了3万多种植物,完成了世界上最大型的植物学巨著。

“那是植物画师群星璀璨的时候。”刘运笑说。“《中国植物志》是多么庞大的一个巨作,当时全国培养了一大班画师,但‘植物志’完成后这些画师就流失了,有的转行,有的退休,植物科学画慢慢走向凋零。”华南植物园绘图室先后有过十几位画师,现在只剩她一位。放眼全国,有编制的专职植物科学绘画师估计不到10人。

对此,她并没有流露出悲观情绪。刘运笑告诉南都记者,“植物志”完成,老一代画师完成了自己的历史使命。从学术的角度看,植物资源大普查已经完成,新种毕竟有限,目前对植物科学画的需求很小,简单来说,“没有那么多活儿了”。

而且,虽然有编制的专职植物画师很少,但现在也有不少人在画植物博物画,只不过不是专门为科学研究所用,更多出自个人兴趣,“这方面后备人才还是不少的”。

而植物科学画本身,也在发生变化。曾经,植物科学画是附属性的,一般只作为插图出现在植物学领域的图书和论文中。如今在国外,植物科学绘画已经不单单只为科研服务,更多地转向科普活动以及美育功能,收藏此类作品的风气也较为浓厚。

刘运笑告诉南都记者,植物科学画在很多西方国家作为装饰画,而这在中国不常见。她觉得,西方人本身对自然科学更加看重,中国人的客厅更偏好关注一种精神性,比如国画更受青睐,这和国家间不同的文化传统也有关系。

在刘运笑看来,中国的植物科学画虽然最早沿袭了西方开创的路子,但已经走出了自己的风格特点。她认为西方的植物科学画笔触简单,大多是“示意即可”,相较之下,中国画师笔下的作品更加精微,“我们比较较真,立体感更明显”。

中国近代植物科学画起步较晚,至今不过百年时间。在中国,欣赏科学绘画的人群尚属小众,安静、细致、朴素的画面中,真要读懂其中的科学内涵和美学意味,还需要读者有一定兴趣和知识。

刘运笑也经常会给来华南国家植物园参观的小朋友们讲解植物画,那些认真的“小老师”总是喜欢纠正她不纯正的普通话发音,她每次介绍得都很开心。人类喜欢亲近自然是一种天性,或许在未来,更多人能欣赏植物科学画艺术性和科学性结合的独特之美。

采写/摄影:南都记者 王凡

插图为刘运笑绘制的植物画。