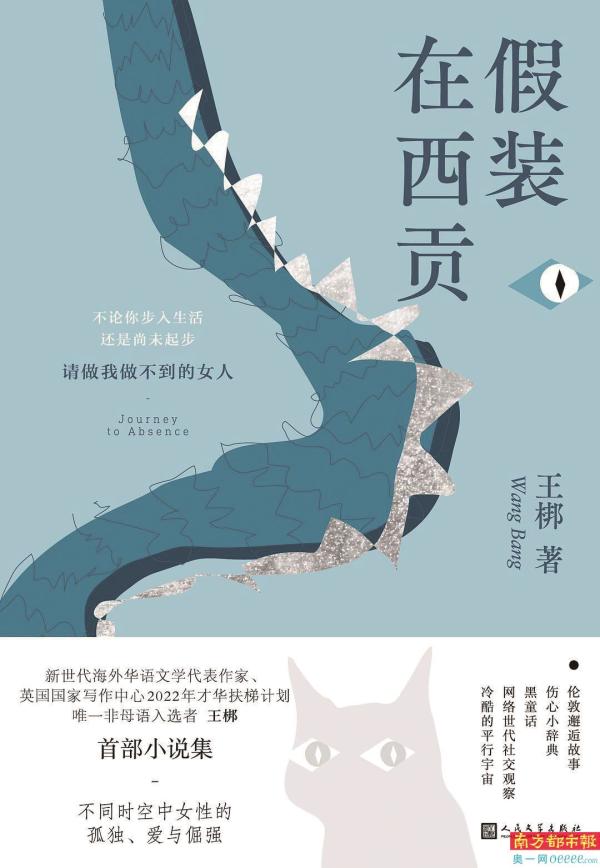

《假装在西贡》,王梆著,人民文学出版社2022年8月版,56.00元。

□林颐

2022年是王梆的创作丰收年,四月出版了非虚构纪实图书《贫穷的质感》,八月又出版了短篇小说集《假装在西贡》。

《贫穷的质感》是王梆的英国观察札记,王梆旅居英国十二年,作为一名“伦敦漂”,她对英国普通阶层的贫穷生活有着深刻的感受,她还曾为完善社会福利制度而奔走。该书予我印象最深刻的,是王梆所倡导的“附近”。在王梆看来,“附近”应该是心理位移上让人能够产生归属感的“社区”,是一个不断生长和变化的有机体,“附近”可以把一个地方的居民黏合起来,让他们纷纷参与当地民间社团的建设和互动,这样的“联结之美”可以重塑全球化时代人与人之间的关系。

非虚构要求冷静客观地审视,那些发生在个人身上的故事往往被斩削得只剩骨头,书写仿佛显微镜下的切片报告,有一种极其严峻的诚实。我想,对于王梆来说,非虚构所要求的技术性写作不足以表达她所感到的整个社会的痛点,她需要为此寻找一种更鲜活更生动的现场感。她选择了小说创作,重新为这些“骨头”附上血肉和肌体,如同陀思妥耶夫斯基所说的,“爱具体的人,不要爱抽象的人;爱生活,不要爱生活的意义”。

《假装在西贡》的10个短篇,主角都是某种意义的“边缘人”。他们是被羁押的病人、异乡的打工者、清洁工、按摩女……他们受困于人类生存所需的有形的物质困境,但更多的是无形的、包围着他们的精神困境。通过描写这些在公认的价值体系中没有一席之地的人的境况,这些短篇合在一起所企图呈现的要义,依然是王梆所关注的“附近”感的缺失,这些人物被抛掷在原子化的孤单处境里,他们难以获取他人的联结。这些小说促使公认的价值体系趋于晃动崩解,这些人物的命运就是富于个性化的隐喻,构成了有关存在方式和生命意义的潜在的质疑。

在王梆的笔下,有一些生动的细节,她把初爱的狼狈与陷落后的悲伤写得如冬寒一样沁冷,袭入感知的角角落落。《天青》一文,他只是突然想吻天青,只怪月色太好“她”太美丽,王梆徐缓地写夜景的幽静,写青蛙和秋蝉的鸣叫,紧接着的,是一场倾覆,“她”的秘密被暴露了,“她”原来是“他”,天青一家从此被周围人视为“怪物”。天青消失在这个城市的某条深巷,而他终将为自己的懦怯背负一生的歉疚,他的追寻永远无法抵达目的地。《伦敦邂逅故事》,在门缝偶露的一瞥之间,只有一瞥,这女体的颜色、姿态、光泽却得到了细致的描摹,突显了他在那一瞬间的心动感觉。

爱无力,是现代人普遍的症结。人们邂逅了爱情,人们无法投入地去爱,人们有太多的犹豫和不安。人们平抑了欲望,消解了期待,在既定的轨道上行走。这并不只是情感上的裹足不前,更是当代生活里很多人的心理状态。《假装在西贡》《伤心小集》《异乡人五则》等篇目里的人物仿佛对什么事情都提不起劲。他们之所以外表淡漠、心如死水,是因为有着更深刻的根源。他们是被闲置的个体,被时间闲置,也被都市分隔的空间闲置,无奈、无力、失落感每时每刻在侵蚀人心,冷漠于是成了假面,不是“不想”,而是清楚“想了也没用”。这些人物大多是年轻人,这些青年在对现实的反应中自主性明显弱化,他们的回避与暮气背后,是什么样的社会规训机制在发挥作用呢?现代社会的现代人被纳入一个可以掌控的范围内稳妥运行,人们必须服从这一合理性,同时被剔除异见与批判,保持静默才是被允许的。

可是,并不全然如此。读读《钩蛇与鹿》吧。这部小说的背景是2057年的基列共和国,数以万计体检达标的人,被隔绝在康复医院。安和阿南是一对恋人,也是一对病友,在小说里更表现为一种相互镜鉴。阿南积极锻炼,希冀着早日达标可以出院,而安呢?安的验尸报告说:“自入院初期,该病患就出现了各种剧烈的精神失序反应。”安是这个医院里的“他者”,她以消极的、柔性的、不合作的方式,努力维持自己的主体性。小说里写到一处情节,安和阿南接到遣送令,他们必须在紧迫的时间里打包行李,然后,他们的行李箱被勒令打开,他们精挑细选的书籍、相册等物件被粗暴地扔弃,也许,在那一刻,安已经意识到渺小的个体无力抵挡,但并不愿意任其摆布,哪怕以游离的姿态努力维持自我认同的需求,所以,安不断地回忆着过去在外面的时光,她需要不断复刻自己的记忆,就算被关,安还是会爬到屋顶去遥望星空。这篇小说洋溢着诗性的气息,好的诗歌是抵御与抗争的武器,安是一首好诗歌。

文学作品能够生产丰富的内蕴,不可估量的精神和力量。如何描述不可描述的现实,如何平衡不可思议情节的自然进展,是对作家包括叙事能力、想象力、节奏掌控力在内的各种能力的考验。长期非虚构创作的经验和写作训练,让王梆可以自信地加入小说家的行列,王梆的小说还兼具幻想的成分,以轻盈的笔调在泥沼的上空飞行。王梆是一位创作水准和眼光境界都很高的作家。