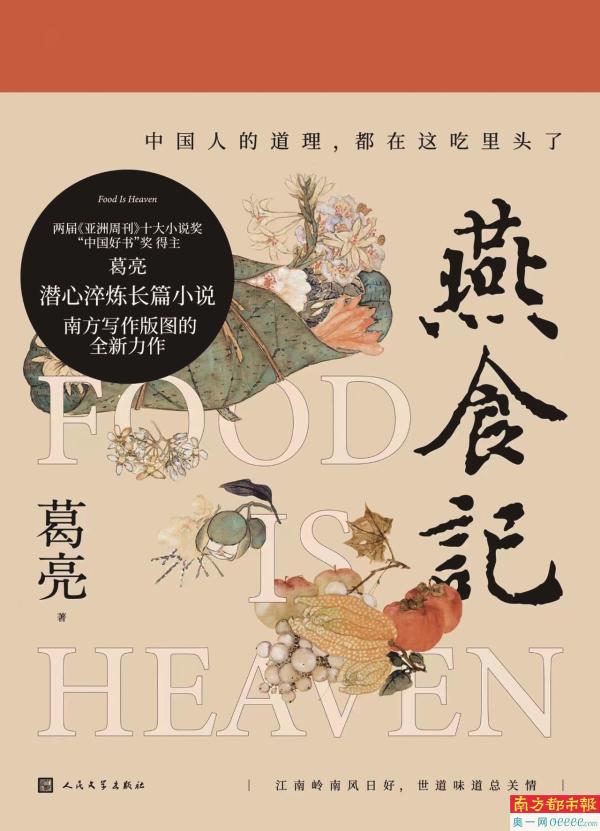

《燕食记》,葛亮著,人民文学出版社,2022年。

作家葛亮

香港导演许鞍华说:“在葛亮笔下,岭南是深刻的,且多了一重历史维度,内寄深情;读他的新作《燕食记》,借饮食勾勒出百年粤港史,因真实又增一层深刻。”

最近,作家葛亮的最新长篇小说《燕食记》由人民文学出版社出版。这是继《朱雀》《北鸢》之后,葛亮潜心耕耘的又一部长篇巨制。

8月19日,2022南国书香节暨羊城书展开幕当天,葛亮来到广州,出席了《燕食记》大湾区首发式活动。此前,葛亮在北京就《燕食记》的创作接受了南都记者的专访。

“燕食”,意为古人日常的午餐和晚餐。《燕食记》从粤港吃茶点的习俗生发开来,沿着岭南饮食文化的发展脉络,以荣贻生、陈五举师徒二人的传奇身世及薪火存续为线索,见证辛亥革命以来粤港经历的时代风云兴变,描摹岭南地区鲜明的文化气象。

莲蓉月饼、水晶虾饺、熔金煮玉、傍林鲜、三蛇会、龙凤会、菊花鲈鱼、红焖山瑞、太史豆腐……《燕食记》里的美食纷至沓来,活色生香。食物可安顿身心,亦可定格历史。小说的笔触深入近代岭南的聚散流徙,从商贾政客、革命志士、钟鼎之族、行会巨头等传奇人物到市井民生,众生百态跃然纸上。

葛亮在接受南都记者采访时透露,从《朱雀》到《北鸢》到《燕食记》,核心的部分是历史观,而历史观的表达、呈现和体系化,依赖于细节去完成。因此,田野和案头,一直是他写作长篇小说的基础。炉火纯青的考据功夫,成就了小说细密扎实的肌理;行文中粤方言的点染使用,更传递出独特的岭南气韵。

终究,食物只是一个隐喻罢了。葛亮说:“各种各样的食材在这里共冶一炉,既有相互之间的吸纳,又有潜移默化的彼此浸染和影响。它造就了一种新的文化形态,这是我想去表达的内容。”

专访

南都:为什么写一部以食物为主题的小说?

葛亮:我的前两部小说,《朱雀》是关于我的家城南京的,是乡情所致,《北鸢》则有关我自己的家族,中间有很多亲情的部分。对于《燕食记》,因为我在岭南生活二十多年了,也逐渐亲近、深入到岭南的日常生活和文化脉络的肌理当中,我觉得需要去找寻一种介质,来表现这种非常鲜明的文化气象。

饮食是粤港地区很重要的文化名片,广东人爱吃,也会吃。我引了屈大均在《广东新语》里的话:“计天下所有之食货,东粤几尽有之;东粤之所有食货,天下未必尽有之也。”各种的食材在这里共冶一炉,相互吸纳又彼此浸染,造就了一种新的文化形态。这是我想去表达的内容。

在小说里,食物实际上是一个隐喻。虽然是以一对师徒的命运流转,以及他们之间的砥砺与和解作为情节主线,但里面其实写到五代厨师,每一代厨师在继承的基础上都在变革。

此外,食物的一个很重大的意义在于,它可以去定格我们的记忆,甚而去定格历史。这也是我们这次的新书发布会为什么叫做“时间的味蕾”。有时候,一个事件、一个场景,甚而是其中一些人物,原本已经在记忆中淡却了。但你在吃到某样食物的时候,突然会历历在目地回想起来。

食物也是可以定格历史的。我在小说里写到香港的第一家酒楼杏花楼。这里实际上产生过一系列历史大事件,最具代表性的就是,当年孙中山和杨衢云、何启以及《德臣西报》记者黎德一起在杏花楼的包厢里起草了广州进攻方略及对外宣言。后来,革命党人最高会议也在杏花楼包间举行,确定在广州建立共和政府,推选孙中山先生作为临时大总统。选择杏花楼,是因为当时杏花楼混杂了三教九流,便于掩护。这是一个重要的历史节点,也和有关于食物的空间密切相关。

南都:你是从什么时候开始系统地去研究岭南文化的?

葛亮:老实讲,这是潜移默化的。差不多在《北鸢》前后,我开启了有关于岭南非物质文化遗产方面的研究,但成果更多是表现在《瓦猫》里。饮食当然也是非遗,但最大的不同点在于,它是一个稍纵即逝的滋味。它实际上是活的文化。它和很多遗留态的历史还不一样,始终在变,在变化的过程中继承。这是一个纵向的角度。横向的角度则是,它实际上也在不停地吸纳其他的元素,有外来的元素,也有中国文化传统内部的元素,这些都是非常重要的。

南都:《燕食记》的主人公在现实生活里有原型吗?

葛亮:原型就是一对师徒。五举的原型我还跟了蛮长时间的。他就是因为和本帮菜家庭的女孩联姻而离开了粤菜谱系的人。我就是这家本帮菜馆的顾客。采访的话就像咱们这样面对面地采访。作为顾客的话,就在旁边观察和体会他的日常状态,而不是去干扰他。这是我的一个基本原则。

我本来想写的是小说里本帮菜家族中戴明义那个角色。这位戴先生从上海来到香港,开了家本帮菜馆,历史绵延,这家菜馆到现在还存在。它天然带有一种文化流转的气象。但在考察过程中,我发现了五举的故事。老一辈掌门人戴先生已经不在了,他儿子现在做老板,五举就是现在这位老板的姐夫、戴先生的女婿。

食物和其他行业也是一样的,它有自己独立的体系和门派,而五举实现了某一种跨越。跨越的驱动力又出于感情,我觉得这一点特别了不起,很可以一书。

这是我的情感的落点。这个五举身上带有非常复杂的,可以供人去表达,去共情的感情落点。他对凤行的感情,他对自己师傅的感情,他对自己的行业的坚守与忠诚。他离开了他的师傅,但他没有像他的师兄一样在时代中投机。他拒绝用自己的绝技去和师兄做合伙人,他说,这些手艺,我离开了师傅半分都不会用。这就是承诺,这就是我们老一代手艺人身上所具有的对传统文化的一种尺度,即忠诚和持守。要往前走,并不意味着你要放弃很多东西。恰恰相反,这些相对来说持守的东西,变成了你往前走的一个很重要的前提。

南都:关于茶楼,关于烹饪,关于历史,这个小说里有许多让人印象深刻的细节,能谈谈你在写《燕食记》之前做了哪些相关的实地探访和史料爬梳吗?

葛亮:写小说肯定要做大量的资料性的准备,案头、田野是我写长篇小说很重要的基础。因为可能跟我本身学院的背景有关系。资料的搜集,甚而是所谓的访谈的技巧,很大程度上学院里也是同样需要的,因为要做口述史研究嘛。从大学的学术研究角度,这是一个自然而然的事。

既然写历史,起码要有一个复现历史的因由。这种因由会体现在一个文本的方方面面。它的细节,包括它里面的每一个语境,每一个语境里的人怎么样去表达他们自己,这些都是必须要做的功课。而且老实讲,从《朱雀》到《北鸢》到《燕食记》,核心的部分其实就是历史观。历史观的表达、呈现和体系化,由什么构成?其实还是由细节构成。

人文社出了王笛老师那本《街角的那间茶铺》,王笛老师的书我一直在看,包括之前的《袍哥:1940年代川西乡村的暴力与秩序》,他写的都是鲜活的历史。在《街角的那间茶铺》里,他借助了很多文学的文本。从历史的研究方法论的角度,文学是虚构性的写作,作为学术研究怎么能够运用虚构写作的内容?但我觉得王笛老师有一句话讲得特别好,大意是,文学里面体现的历史细节,有时候甚至比史料更加丰富。沙汀小说的细节,现在还能为王笛这样一个历史学家所用。反观自身,作为一个当代的小说书写者,你会觉得你有责任,你会担心将来真的有人指着你的文本说,这个经不起推敲。

我觉得历史学家和文学家之间存在着某种意义上的心气相投。说白了,文学也是科学,是一门综合性的科学,包括历史学、人类学、社会学,而且现在的小说中越来越呈现出与微观历史、日常史相结合的部分。这也是我们为什么觉得《街角的那间茶铺》好看的原因。它有文学的肌理和鲜艳的因由在里面,非常好看。我看了以后觉得,我写《燕食记》,没有写错。

南都:《燕食记》的结构非常有特点,在叙述的过程中,一直有一个做岭南饮食文化口述史项目的“我”穿插其中,造成了今夕对照的错综感。这个第一人称访谈的设置在叙事中起到什么作用?

葛亮:当然直接写五举和荣师傅的故事是可以的,但我觉得“我”的存在是必要的。因为“我”是一个当代的视角,你从一个当代的镜像里去审视历史,带有当时当世的现场感。我提供了两个不同的角度:一个是历史的现场感,一个是当下人怎么看待历史。甚至两方面得出的结论都可以是不一样的。在上阕的时候,“我”这个角色和五举山伯,两人的历史观念有错位的时候。到下阕的时候,他越来越能够与历史共情。

南都:《燕食记》的行文里夹杂了许多粤语,有的加了注释,有的没有注释,对于方言在小说里的使用,你是怎么考虑的?

葛亮:这算是《燕食记》比较新的一个地方。粤方言非常独特,它有“九声六调”,其中保留了很多中古唐音。我觉得粤方言有非常卓越的构建。它在文本中的出现,能够激活整个语言场景。

方言会点染整个的语境,它会增加一些时代和空间的质感,有点陌生化,这个陌生化让你意识到,这是发生在岭南的故事,文化场景的构造实际上是依赖于语言元素的呈现的。但同时,一个不懂粤方言的读者阅读起来也没有障碍,在阅读的过程是流畅的,这是我想要的效果。它不以牺牲和读者之间的沟通为代价。这就是我在这部作品中使用粤语(包括是否加注释)的基本原则。

采写:南都记者 黄茜