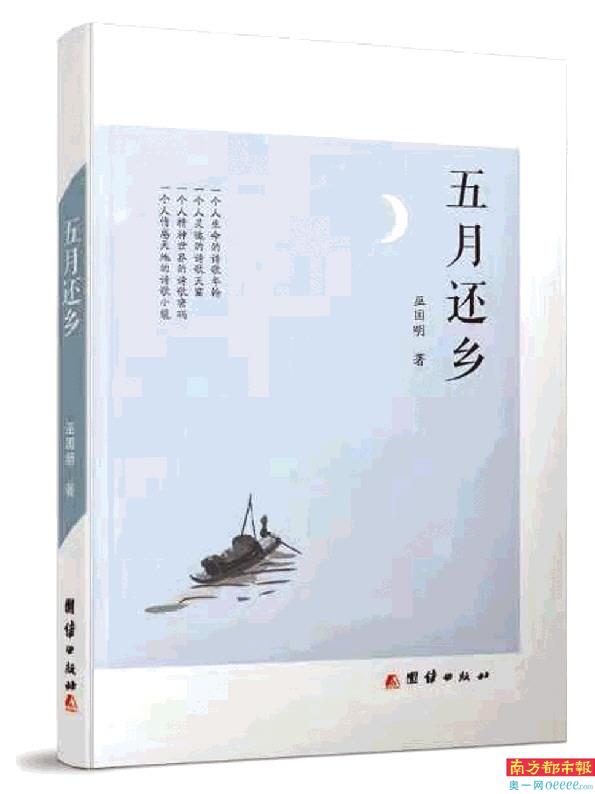

《五月还乡》,诗集,巫国明著,团结出版社2021年。 巫国明,作家、诗人,现居广州增城。

□ 梁凤莲

看到你的新诗集《五月还乡》。

厚厚的四百页,将近二十年的创作呈现,一个人的生命流淌,一个人的精神轨迹,在泛白的时光里。如封面上淡淡溢出的青蓝,从此有了无数的解读,也有了很多回首的况味;如同封面上的设计,有一个人的小船在自渡,一弯弦月在仰望的天边。

凝神这个书名,脑袋一片空白。我们还能回去吗?回到过去那些过滤出温馨记忆的时光里吗?回到那种单纯的信任和美好的交往中吗?

还乡?故园在哪?简单而又美好的文学艺术的梦在哪?那些温慰和激励过青春岁月的向往在哪?还能回去吗?

归去来兮?

人是有着多种真实的可能性的,人的才情亦一如万物之源的水,要么干枯,要么生生不息地流淌,要么积水成渊,要么静水流深,要么随物赋形,都是为了存在,宣示着水,哪怕是一滴水,也有存在的价值,也有反哺滋养自我生命的价值。

何况,后来的你,还多了一种武器。多种焦距的镜头,多种角度的旋转、放大、缩小、推拉,同时,你也在旋转着自己,转换着自己,一会这个角度,一会另一种姿势。

我不知道还有哪种文体,能像诗那样,跟写作者达成这样的默契,此时的写作不仅是一种寄存,也是情绪安放的容器,是思想聚拢的托盘,似乎是,精神空间里放飞的所有想法,都可以归栖在诗歌的屋檐下,真切地作一次归返式的还乡。

不再让纷纭的情愫,在四季的转换里飘飞,也不再让喷涌的情丝,在粗陋的言说中沦陷,让这些发自内心的情愫和表白,都在诗的句子里安栖下来,好抚慰那些有缘触碰的目光。

我想,这大概是写作者书写的每个词语与句子,每一篇章每一本书,最好的宿命了。

从你的诗集里足可以挑出很多能引起共鸣的诗句:

——忘记带伞的雨天 我在屋檐下期待什么?

——来探望你的人 除了一身阔绰的秋风 除了满怀的醉意 他两手空空

——这一夜,我的头发 比河滩上的青草还短 却比回家的路更长……风过无言,花开两岸 我是北斗星下|归帆一片 载着 亘古不变的乡音

——风骑着树梢奔跑 云落在河中,枕着鱼虾午睡 谁的心朗然无物,静若止水? 而那么多的蓝,那么多的白 那么多的恬静和那么多 说不出的亲切,都属于了 此刻的我

……

你说,你相信自己观察世界的眼光。这多好,多自信,多有过滤人云亦云的自信,多笃定坦然,不为众扰,不为孤惶。

想起你说过的一句很认同、我自己也常常以此自勉的话——一个人的诗歌之旅就是一场马拉松。你要跑起来,便一直在路上,有时风光无限,有时孤寂难耐,有时阴晴不定,有时可能挑战极限,每一段路都意味着不同的体验,只要你愿意当一个跑者,那么一切都得面对与承受吧,不管是否愿意,忍耐与坚持是唯一支撑自己的力量了,除此,不知道还有什么幸运降临的奇迹。

《五月还乡》,一如你在书的封面所题写的核心语:一个人生命的诗歌年轮,一个人灵魂的诗歌天窗,一个人精神滋养的诗歌密码,一个人情感之地的诗歌小筑。

这亦道出了我的心声。

有了这样一种选择、取舍,接下来的所有思考与体验,甚至包括经历,或许就真的会变得不一样了,烟火日常,庸碌过往,流动的时光,老去的岁月,都可以俯身偶拾所幸遇的与文化艺术有关联的所获,成为一个思考者,一个语言的锤炼者,一个修剪精神枝杈的园丁,这就是诗与艺术之于诗人,之于信众,之于爱好追随者,最好的福报和赐与了。我以为是存在着这样的一种逻辑,我也一直认为本来就该是这样的一种有关联的秩序。

我的记忆还是顽固地蹦跳过时间的弹簧,回到上世纪九十年代的深圳大亚湾酒店。那时我带着尚小的儿子,到华侨城采访,写一个命题的报告文学。你从公司赶来,就是为了在大热天里款待我们吃一顿海鲜。那一刻的记忆“啪”地就印在我的脑海里,时至今日都没被冲刷而去,也许我向来疏于交往,尤其是行业中人,故此印象殊深。

我写过你的小说集的评论,那竟然是二十多年前的事了,从小说文字的力度里,始终认为你的语言富于诗意,富于张力,不拖泥带水,更不空泛无聊,如是,多加上一个诗人的头衔,于你是顺理成章的事情。

如你说过的,写作是一场马拉松,同样,写诗也是一场个人漫长的修为,这了这些想法或者信奉这种念头,一切就纯粹了。

世界上最强大的防身利器,就是充满激情的灵魂。我一直有读好诗的热情,亦幸运遇见你的诗,那么厚厚的几百页,那么多藏身其中的所有的时日的情感与情怀,那么多抒发自己,也触动他人的诗句。

其实写诗就是一种自我武装,自我完善的历炼吧,至少在精神层面上,在思考的深广度上,在面对自我与面对世俗的应对上。

怎么抵抗虚无呢?过日子的流水落花,职场上下大同小异的招数,人心的起起落落,生命的有常与无常等等,这本身多虚无啊。经受住折腾,或者考验,然后面对,倘若手中有把剑,亦不妨挥舞一下,用力向前一劈,或许能刺穿什么,这就是所谓的人生,或者命运。在虚无中创造,试着偶尔成全一下自己,试着偶尔安慰一个自己,然而洒脱一下,飞升一下,就是桎梏中最大的摆渡了,毕竟有远方,有很远的我们无法到达的远方。这世界从来都在我们的想像之外,这世界大着呢,“闪烁的太阳越过高高山峦,幽谷中的光点有如泡沫浮泛。”兰波的诗被鲍勃·迪伦吟唱出来时,都是古往今来的“通灵者”,这就是被定义的“一种幸福的宿命”。

反复地翻开又合上你的诗集,我的情绪一直往城东的方向飘荡,我有一个老友在那个盛产荔枝和仙女飘带瀑布的地方,那里曾以诗歌之名让很多诗人趋之若鹜、驻足为家,这些都是因你释放的真心和诚意,由诗及人,由人及诗。而我的记忆也被这种温暖一直锁定着,穿越时间,穿越淡若水的君子之交,年复一年我躲避着这个圈那个坛的种种纷扰,而对你传递过来的温暖与亲切,却不用开锁,也不用分神,回头一望,总能看到你诚恳的样相。

向东,总有美好因你而来,那些成了冰砣子的隔季的荔枝,那夜在路边店的一圈低矮凳子一伙人围吃的海带绿豆沙,那个新开的书店你匆匆赶来的慰问,很多,记忆在那儿,不用多说吧。

至于生命之流,免不了清流浊流、泥沙俱下,雨水泉水混搭,这都是常态吧,关键是,只要生命之流依然流动,依然水量沛然,换句话说,你和你的诗,诗心仍在,诗情不竭,始终就会诗意迸发,就会滔滔不绝。所收获的作品,感觉的好与欠缺,安慰与失落,自然是百般滋味在心头,你知天知地知就足够了。生命无常,人生有偿,诗歌成为你一辈子的拐杖,去触探万千因果,浪奔浪流,也不外乎沧海一声笑,滔滔两岸潮。

知天命之年已过,此时的还乡,是正当时的归去来兮。

有悟于此,有感于此,也是我的意外的所获呢。

(梁凤莲,作家、广州市社科院研究员。本次刊出部分为原文节录)