第22期

舌头乐队1997年去了北京,吴吞回忆,1998年开春的一天下午,排练结束后去迷笛学校对面的小卖部回了一个电话,是一个到广州演出的邀请,乐队坐绿皮火车28个小时硬座来到广州,“那场演出是我印象里舌头最好的演出之一”,之后舌头乐队开始出现在更多歌迷的视线里。

“每次到广州演出都特别让我难忘,总有许多回忆不知不觉就浮现在脑海中”,吴吞不是讲场面话。当年的舌头在北京也没什么演出,只能自己背着乐器去分头联系酒吧。之前乐队只录了一个四首歌的小样,寄给了崔健,也寄给了乐评人颜峻,广州的乐评人张晓舟打通了邀请舌头来演出的电话,吴吞从1998年开始,连续几年都来广州演出,“那时候没有什么影响力,但观众有那种热情和能量,挤火车硬座也没有怨言”。

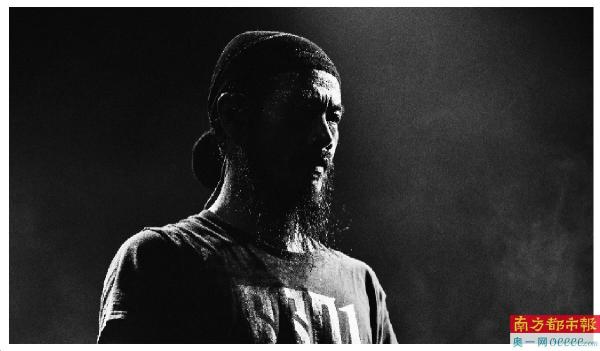

2020年11月10日,舌头乐队“假如明天消失”巡演在广州收官。2021年3月14日,舌头乐队带着最新专辑《中国制造》和全新巡演“此时此刻”再次来到广州,现场门票还是卖光,新专辑签售排起了长龙,有很多年轻的乐迷。演出到兴奋的时候,有乐迷上台“跳水”,吴吞会很耐心地引导和维持秩序,他说得很实在,“这是相互的回馈,人家花钱来看演出,购买CD,有什么可图的,就是纯喜欢,这样支持我们,我们就要让大家觉得值”。 采写:南都记者 丁慧峰 实习生 张滢

当下的舌头乐队“老少结合”,1982年的小飞即将40岁,最年轻的胡子32岁,特约的吹奏手子枫也是踏实的音乐人,吴吞说大家每个人知道自己要的东西,知道自己需要的东西,知道自己要表达的东西,“我们在一起能够合得来就可以,刚哥平时在北京,胡子在成都,小飞在淄博,要排练的时候就找地方一起工作。至于未来怎么样,靠走啊,靠行动,要靠我们的思想觉悟去相互地影响、相互地感染。人不可能一直在一个状态里,大家有各自的生活,不能说我的生活就是音乐,那是傻瓜,没有生活,哪有音乐,我们只是传递的人”。

01 分分合合

“当年是跟自己较真,自我怀疑,自我刁难”

从柳遇午等人1993年组建的第一代舌头算起,到现在也快30年了,《中国制造》算是第六张录音室专辑。吴吞也说舌头乐队有个特性就是一直分分合合,1993年到1996年是一个阶段,1997年是吴吞、郭大刚、吴俊德、朱小龙、李红军、李旦的阵容,到2004年又停下。之后乐手进进出出,断断续续,现在的阵容除了吴吞和郭大刚,还有吉他手大江,贝斯手邱威铭(小飞),鼓手邱宇龙(胡子),以及特邀吹奏手子枫,吴吞说就是这样断断续续,但还是续上了。

作为现在舌头乐队原始成员以及最年长的乐手,键盘郭大刚已经51岁,他说现在的舌头年轻乐手加入后干劲儿十足,技术和感觉也都很好,自己和吴吞现在的心态也比较放松,“当年的时候是跟自己较真,不接受自己,想要完美,但实际上乐队挺好的,但就是自我怀疑,自我刁难”。

2016年的时候,吴吞和郭大刚在成都生活了一段时间,当时吴俊德、朱小龙都还在,鼓手是文烽。但2016年吉他手朱小龙再次离队,2017年文烽也退出,2018年作为队长的吴俊德也离开了,“大家都在找自己的方向,慢慢也都明确了,但2018年确实是一个低谷,老成员相继离开,面临很多问题”,郭大刚说现在回头看也挺好玩的,就是这样不断反反复复跌下去又起来,对于团队来说其实是很好的事情。

郭大刚说舌头一直是创作能力很强的乐队,每个人都很强,吉他手朱小龙除了是优秀的乐手,自己也能写歌唱歌,吴俊德也是特别全面的音乐人,合作到一定程度的时候就需要一个方向来释放。舌头乐队从2013年复出到2016年朱小龙离开,乐队的创作产量并不高,4年才做了三首歌,总是困在细节上,郭大刚说后来朱小龙去做专辑的乐队,舌头反倒很快推出了《原始人爱空调协会》;2017年鼓手文烽退出,又做了一张专辑但是尚未发行;2018年吴俊德退出了,2019年就推出了《怎么能够说我爱你》,“好像是退出一个老队员,就出一张新专辑,也挺有意思的”。

做《怎么能够说我爱你》找了澳洲的制作人,郭大刚说在创作细节上也曾争论不休,“我有想过全新的编曲,全新的创作方向,我的键盘是不是没有用了,是不是我也退出专辑就能顺利完成,但我坚持下来了”,郭大刚说作为老队员心里的忐忑还是放下了,瓶颈期也过了,然后很顺利就有了《中国制造》,马上后面还会有新的作品。

现任贝斯手小飞本来是舌头乐队的“粉丝”,也是声音碎片乐队的乐手,“2018年的时候吞哥打电话给我,欢迎我来舌头耍一耍,我一听,靠,买了机票就去成都找吞哥”,小飞说从1998年就开始喜欢舌头,也曾经和吴吞单独玩过一段时间,加入舌头也算是“圆梦”,也驾轻就熟。鼓手胡子从四川音乐学院毕业,打重型出身,2017年9月加入舌头,10月就上了音乐节,在不到一个月的时间练了十几首歌,音乐生涯就此转折。

02 中国制造

“我们不排斥综艺,我们在哪里都是舌头”

吴吞这两年在大理生活,鼓手胡子说一开始听说吞哥要去大理的时候,心里有点发慌,因为很多音乐人去大理就闲下来了,那边太休闲安逸了,乐队之前都是在成都排练,“吞哥可能有点累了,乐队发生了各种各样的事情,我直接问他,但吞哥说没事,不着急,歇一歇,2019年四月的时候,我们去大理,没有排练,直接就录了《怎么能够说我爱你》”。

对于一个打金属乐的鼓手,胡子说当时看到《怎么能够说我爱你》就懵了,因为这张专辑的理念和概念完全不是自己之前的方式,根本没玩过,但也从这张专辑开始自己参与到乐队创作,对职业生涯是很大的挑战。贝斯手小飞也说,当时澳洲的制作人用国际上的玩法,“吞哥让我弹double bass,我之前都没弹过,然后他们编鼓的时候我就在旁边撸double bass,弄了一个礼拜就那么录了一个星期”。

小飞和胡子都觉得《怎么能够说我爱你》是慢慢跟上吴吞的节奏,录之前不知道作品最终呈现的会是什么样的感觉,但当真正录完,才发现吴吞拿着木琴在写歌的时候脑海里已经有了框架。《怎么能够说我爱你》的风格其实很不“舌头”,到了《中国制造》,才又是乐迷更熟悉的舌头,小飞说其实两张专辑相当于一起录制,《怎么能够说我爱你》录完,自己和胡子就去声音碎片的巡演,演完回来就说干脆把《中国制造》也录完。

《怎么能够说我爱你》算是舌头乐队的另一个方向,原声乐器的状态来完成,在情绪表达上更精准。《中国制造》相当于舌头前一代乐手的积累,新的乐手加入新的风格和方式,最年轻的胡子也说一开始自己想要自我表现,现在也越来越稳,大家的方向也越来越清晰。

郭大刚介绍说《中国制造》里的《猫和老鼠》差不多是2007年的作品,《摇滚教父》也很早,《时候到溜》发行过吴吞自己的版本,这些年风风雨雨,反反复复幽幽暗暗,到现在也算是“柳暗花明又一村”,“现在算是明处,什么时候又到暗处,我基本都有心理准备,其实是有规律的,但不管遇到什么,不能放弃,还是要把事情做下去”。

对于《中国制造》这样一个大的概念,吴吞说其实没想那么多,我们现在所处的时代环境就是夹缝求存,“可以说是一个时代的缩影,或者整个过程的缩影,之前这些作品一直没有发表,都是磨着演,不断改编,我觉得在很大程度上,是音乐在推着我们走,而不是我们在想表达什么音乐。音乐需要我们花更多的时间和精力去感受,我没有想过要创造或制造什么样的音乐,只是把感受呈现出来”。

在近年话语体系里,“摇滚教父”成了一个梗,一度“教父”层出不穷,在吴吞看来,“教父”不应该是高高在上需要被膜拜的,“摇滚乐的目的是让大家开心,找到自我,然后又能去给予他人帮助,我觉得你要是一个孩子的父亲,那你就是教父,而不需要树立一种很盲目的膜拜。以前张晓舟给崔健推荐过这首歌,就说这不是写给摇滚教父,而是有一个更宽泛的意义”。

收录在《中国制造》里的《秀王大赛》其实是五年前的旧作,吴吞说综艺自己也看过,很多乐队都需要好的推广,让更多人认识,“我们不排斥,但我们在哪里都是舌头,如果超越了我们的界限,可能就会拒绝。舌头一直在音乐的道路当中,不管遇到什么情况,走路也好,搭车也罢,有时候累得不行,在那歇歇也没关系。但没有说,我觉得我不干这行了,从来没有过”。

03 此时此刻

“没有人哪来的形式,人肯定是第一位的”

吴吞曾在一次音乐节现场说“摇滚乐并不重要,重要的是你们”,现在的舌头乐队现场,对于上台“跳水”的乐迷,吴吞都是很耐心地引导和维持秩序,他说摇滚乐就是一个口号,一种形式,“没有人哪来的形式,人肯定是第一位的,最重要的。有些人不玩音乐,但也可以很摇滚;有些人玩摇滚,但可能也就是一个骗子”。

很长一段时间,舌头乐队被认为是“最硬的”,被张晓舟称为“中国地下摇滚四大天王”,现在的吴吞唱《时候到溜》,唱《怎么能够说我爱你》,眼神里有柔情。现在的舌头乐队没有签公司,也没有做线上,“我们就相当于个体户,为了生存,就要靠好的音乐、好的状态呈现给大家,乐迷才会有好回馈给我们,买专辑看现场是对我们最好的支持。我们当然也要把好内容、好价值体现出来”。

吴吞即将50岁,他说像《时候到溜》这样的歌,越写就越觉得这些东西不属于自己,“我没有什么东西,我只是一个代号而已,没有什么东西是属于我的。我也经历过很颓的时候、很难受的时候,很操蛋的时候,该难受就难受,日子还得过嘛,我肯定不会选择自杀,总还是要去接受,去面对,不经历一些东西没有办法成长”。

吴吞说朱小龙回到了新疆,照顾家人的同时继续做音乐,“他是最喜欢音乐的人,没有什么能阻止他做音乐”;李红军在乌鲁木齐自己有个瑜伽工作室,教人做瑜伽;李旦现在在北京,很多乐队都请他打鼓;吴俊德还是音乐家,玩各种音乐。对于将来还会否回到一起做音乐,吴吞说只要愿意,没有不可能的事。

“有些人不玩音乐,但也可以很摇滚;有些人玩摇滚,但可能也就是一个骗子。”——吴吞