近日,在2020年中国国际服务贸易交易会的论坛上,北京市市长陈吉宁宣布了建立大数据交易所的消息。9月7日,《北京国际大数据交易所设立工作实施方案》正式发布,其中成为“受到市场广泛认可的数据交易平台”是其功能定位之一。

几年前,大数据交易中心一度是各地的耀眼新星。

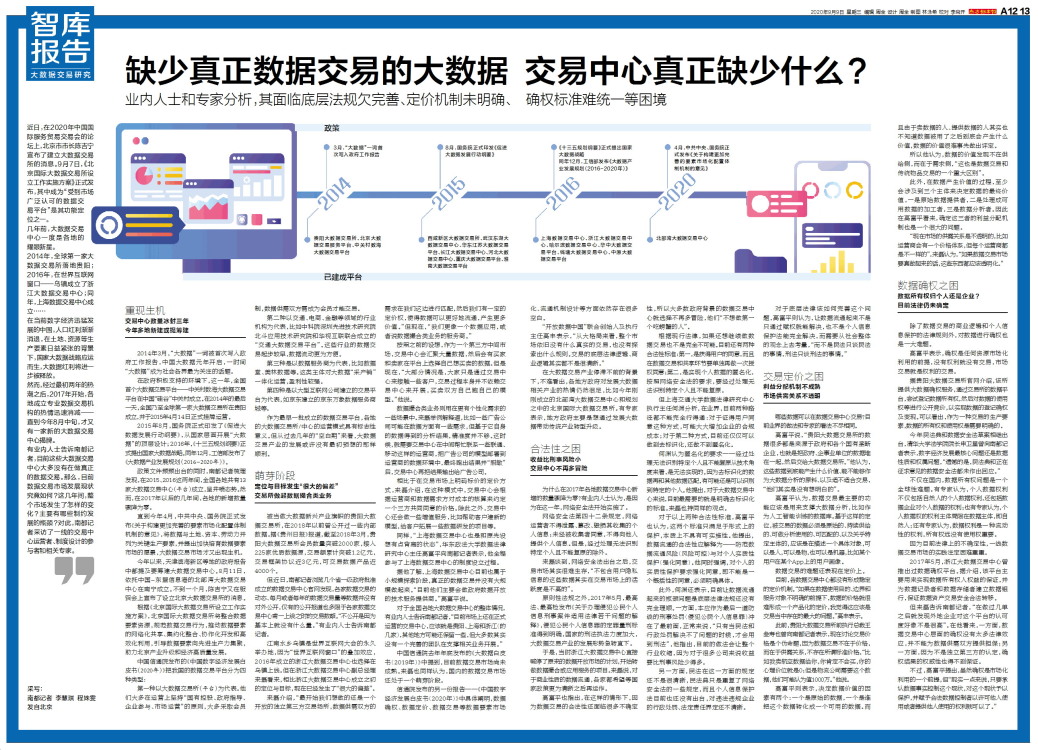

2014年,全球第一家大数据交易所落地贵阳;2016年,在世界互联网窗口——乌镇成立了浙江大数据交易中心;同年,上海数据交易中心成立……

在当前数字经济迅猛发展的中国,人口红利渐渐消退,在土地、资源等生产要素日益紧张的背景下,国家大数据战略应运而生,大数据红利将进一步被释放。

然而,经过最初两年的热潮之后,2017年开始,各地成立专业数据交易机构的热情迅速消减——直到今年8月中旬,才又有一家新的大数据交易中心揭牌。

有业内人士告诉南都记者,目前这些大数据交易中心大多没有在做真正的数据交易。那么,目前数据交易市场发展现状究竟如何?这几年间,整个市场发生了怎样的变化?主要有哪些制约发展的瓶颈?对此,南都记者采访了一线的交易中心运营者、制度设计的参与者和相关专家。

重现生机

交易中心数量冰封三年

今年多地新建或提筹建

2014年3月,“大数据”一词被首次写入政府工作报告,中国大数据元年开启,一时间“大数据”成为社会各界最为关注的话题。

在政府积极支持的环境下,这一年,全国首个大数据交易平台——中关村数海大数据交易平台在中国“硅谷”中关村成立。在2014年的最后一天,全国乃至全球第一家大数据交易所在贵阳成立,并于2015年4月14日正式挂牌运营。

2015年8月,国务院正式印发了《促进大数据发展行动纲要》,从国家层面开展“大数据”的顶层设计;2016年,《十三五规划纲要》正式提出国家大数据战略。同年12月,工信部发布了《大数据产业发展规划(2016-2020年)》。

政策文件频频出台的同时,南都记者梳理发现,在2015、2016这两年间,全国各地共有13家大数据交易中心(平台)成立,呈井喷态势。然而,在2017年以后的几年间,各地的新增数量骤降为零。

直到今年4月,中共中央、国务院正式发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,将数据与土地、资本、劳动力并列为关键生产要素,并提出加快培育数据要素市场的愿景,大数据交易市场才又出现生机。

今年以来,天津滨海新区等地的政府报告中都提及要筹建大数据交易中心。8月11日,依托中国-东盟信息港的北部湾大数据交易中心在南宁成立。不到一个月,陈吉宁又在服贸会上宣布了设立北京大数据交易所的消息。

根据《北京国际大数据交易所设立工作实施方案》,北京国际大数据交易所将整合数据要素资源,规范数据交易行为,推动数据要素的网络化共享、集约化整合、协作化开发和高效化利用,引导数据要素向先进生产力集聚,助力北京产业升级和经济高质量发展。

中国信通院发布的《中国数字经济发展白皮书(2020年)》把我国的数据交易平台分为四种类型:

第一种以大数据交易所(平台)为代表。他们大多在运营上坚持“国有控股、政府指导、企业参与、市场运营”的原则,大多采取会员制,数据供需双方需成为会员才能交易。

第二种以交通、电商、金融等领域的行业机构为代表,比如中科院深圳先进技术研究院北斗应用技术研究院和华视互联联合成立的“交通大数据交易平台”。这些行业的数据交易起步较早,数据流动更为方便。

第三种是以数据服务商为代表,比如数据堂、美林数据等。这类主体对大数据“采产销”一体化运营,盈利性较强。

第四种是以大型互联网公司建立的交易平台为代表,如京东建立的京东万象数据服务商城等。

作为最早一批成立的数据交易平台,各地的大数据交易所/中心的运营模式具有标志性意义。但从过去几年的“空白期”来看,大数据交易产业的发展或许没有最初预想的那样顺利。

萌芽阶段

定位与目标发生“很大的偏差”

交易所做起数据撮合类业务

被当做大数据新兴产业旗帜的贵阳大数据交易所,在2018年以前曾公开过一些内部数据。据《贵州日报》报道,截至2018年3月,贵阳大数据交易所会员数量突破2000家,接入225家优质数据源,交易额累计突破1.2亿元,交易框架协议近3亿元,可交易数据产品近4000个。

但近日,南都记者浏览几个省一级政府批准成立的数据交易中心官网发现,各家数据交易的动态、每月或者每年的数据交易量等数据并没有对外公开,仅有的公开报道也多限于各家数据交易中心甫一上线之时的交易数额。“不公开是因为基本上就没有什么量。”有业内人士告诉南都记者。

江南水乡乌镇是世界互联网大会的永久举办地,因为“世界互联网窗口”的叠加效应,2016年成立的浙江大数据交易中心也选择在乌镇上线。但在浙江大数据交易中心副总经理来磊看来,相比浙江大数据交易中心成立之初的定位与目标,现在已经发生了“很大的偏差”。

来磊介绍,“最开始我们想做的还是一个开放的独立第三方交易场所,数据供需双方的需求在我们这边进行匹配,然后我们有一定的定价权,使得数据可以更好地流通,产生更多价值。”但现在,“我们更像一个数据应用,或者说数据撮合类业务的服务商。”

按照之前的设想,作为一个第三方中间市场,交易中心会汇聚大量数据,然后会有买家和卖家在平台上选择自己想买卖的数据。但是现在,“大部分情况是,大家只是通过交易中心来接触一些客户,交易过程本身并不依赖交易中心来开展,买卖双方自己跑自己的模型。”他说。

数据撮合类业务则用在更有个性化需求的一些场景中。来磊举例解释道,比如一些广告公司可能在数据方面有一些需求,但基于它自身的数据得到的分析结果,精准度并不够。这时候,就需要交易中心在中间帮忙联系一些联通、移动这样的运营商,把广告公司的模型部署到运营商的数据环境中,最终跑出结果并“脱敏”后,交易中心再把结果输出给广告公司。

相比于在交易市场上明码标价的定价方式,来磊介绍,在这种模式中,交易中心会根据运营商和数据需求方对成本的核算来约定一个三方共同同意的价格。除此之外,交易中心还会做一些增值服务,比如帮助客户建新的模型,给客户拓展一些数据研发的项目等。

同样,“上海数据交易中心也是和原先设想有点背离的状态”,华东政法大学数据法律研究中心主任高富平向南都记者表示,他全程参与了上海数据交易中心的制度设立过程。

据他了解,上海数据交易中心目前也属于小规模探索阶段,真正的数据交易并没有大规模做起来。“目前他们主要会做政府数据开放的技术服务提供商。”高富平说。

对于全国各地大数据交易中心的整体情况,有业内人士告诉南都记者,“目前市场上还在正式运营的交易中心,应该就是贵阳、上海和浙江(的几家),其他地方可能还保留一些,但大多数其实没有一个完善的团队在支撑相关业务开展。”

中国信通院去年年底发布的《大数据白皮书(2019年)》中提到,目前数据交易市场尚未成熟。来磊也同样认为,国内的数据交易市场还处于一个萌芽阶段。

信通院发布的另一份报告——《中国数字经济发展白皮书(2020年)》中具体阐明,数据确权、数据定价、数据交易等数据要素市场化、流通机制设计等方面依然存在很多空白。

“开放数据中国”联合创始人及执行主任高丰表示,“从大格局来看,整个市场依旧没有什么真实的交易,也没有探索出什么规则。交易的底层法律逻辑、商业逻辑其实都不是很清晰。”

在大数据交易产业停滞不前的背景下,不难看出,各地方政府对发展大数据相关产业的热情仍然很足,比如今年刚刚成立的北部湾大数据交易中心和规划之中的北京国际大数据交易所。有专家表示,地方政府主要是想通过发展大数据带动传统产业转型升级。

合法性之困

收益比刑事风险小

交易中心不再多冒险

为什么在2017年各地数据交易中心新增的数量骤降为零?有业内人士认为,是因为在这一年,网络安全法开始实施了。

网络安全法第四十二条规定,网络运营者不得泄露、篡改、毁损其收集的个人信息;未经被收集者同意,不得向他人提供个人信息。但是,经过处理无法识别特定个人且不能复原的除外。

来磊谈到,网络安全法出台之后,交易市场其实很难生存,“不包含用户隐私信息的这些数据其实在交易市场上的活跃度是不高的”。

原则性法规之外,2017年5月,最高法、最高检发布《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》,侵犯公民个人信息罪的定罪量刑标准得到明确,国家的刑法执法力度加大,大数据交易产业的发展形势急转直下。

于是,当时浙江大数据交易中心直接喊停了原来的数据开放市场的计划,开始转做数据撮合或应用服务的项目。来磊说,对于商业性质的数据流通,各家都希望等国家政策更为清晰之后再运作。

高富平也指出,在这样的情形下,因为数据交易的合法性还面临很多不确定性,所以大多数政府背景的数据交易中心就选择不再多冒险,他们“不想做第一个吃螃蟹的人”。

根据现行法律,如果还想继续做数据交易也不是完全不可能。目前还有两种合法性标准:第一,是获得用户的同意,而且在数据交易和共享环节要单独再做一次授权同意;第二,是实现个人数据的匿名化,按照网络安全法的要求,要经过处理无法识别特定个人且不能复原。

但上海交通大学数据法律研究中心执行主任何渊分析,在业界,目前两种路径都不能完全行得通:对于征得用户同意这种方式,可能大大增加企业的合规成本;对于第二种方式,目前还仅仅可以做到去标识化,还做不到匿名化。

何渊认为匿名化的要求——经过处理无法识别特定个人且不能复原从技术角度来看,是无法实现的。因为去标识化的数据再和其他数据匹配,有可能还是可以识别到特定的个人。他提出,对于大数据交易中心来说,目前最需要的就是明确去标识化的标准。来磊也持同样的观点。

对于以上两种合法性标准,高富平也认为,这两个标准只满足于形式上的保护,本质上不具有可实施性。他提出,数据流通的合法性应解释为——防范数据流通风险(风险可控)与对个人实质性保护(强化同意)。他同时强调,对个人的实质性保护要求强化同意,即不能是一个概括性的同意,必须明确具体。

此外,何渊还表示,目前让数据流通起来的瓶颈问题是底层法律法规还没有完全理顺。一方面,本应作为最后一道防线的刑事处罚(侵犯公民个人信息罪)冲在了最前面,正常来说,“只有当民法和行政处罚解决不了问题的时候,才会用到刑法”,他指出,目前的做法会让整个行业收缩,因为对于很多公司来说收益要比刑事风险少得多。

另一方面,民法在这一方面的规定还不是很清晰,民法典只是重复了网络安全法的一些规定,而且个人信息保护法目前也还没有出台,对违法违规企业的行政处罚、法定责任界定还不清晰。

对于底层法律该如何完善这个问题,高富平则认为,让数据流通起来不是只通过赋权就能解决,也不是个人信息保护法能完全解决,而需要从社会整体的观念上去考量,“而不是民法只谈民法的事情,刑法只谈刑法的事情。”

交易定价之困

利益分配机制不成熟

市场供需关系不透明

哪些数据可以在数据交易中心交易?目前业界的做法和专家的看法不尽相同。

高富平说,“贵阳大数据交易所的数据很多都是来源于政府和各个国有垄断企业,也就是把政府、企事业单位的数据堆在一起,然后交给大数据交易所。”他认为,这些数据到底能产生什么价值、能不能够作为大数据分析的原料、以及适不适合交易,“他们其实是没有想明白的”。

高富平认为,数据交易最主要的功能应该是用来支撑大数据分析,比如作为人工智能训练的数据库。基于这样的定位,被交易的数据必须是原始的、持续供给的、可做分析使用的、可匹配的、以及关乎特定主体的,应该是在描述一个具体对象,可以是人,可以是物,也可以是机器,比如某个用户在某个App上的用户画像。

数据交易的难题还表现在定价上。

目前,各数据交易中心都没有形成稳定的定价机制。“如果在数据使用目的、边界和服务对象不明确的前提下,数据的价格就很难形成一个产品化的定价,我觉得这应该是交易当中存在的最大的问题。”高丰表示。

此前,贵阳大数据交易所前执行总裁王叁寿也曾向南都记者表示,现在讨论交易价格是个伪命题,因为数据交易不在于价格,而在于供需关系,不存在所谓标准价格。“比如我卖航空数据给你,你肯定不会买,你的心理价位就是0;但是物流公司需要这个数据,他们可能认为值1000万。”他说。

高富平则表示,决定数据价值的因素有两个:一个是原始的数据,一个是谁把这个数据转化成一个可用的数据。而且由于卖数据的人、提供数据的人其实也不知道数据被用了之后到底会产生什么价值,数据的价值很难事先做出评定。

所以他认为,数据的价值发现不在供给侧,而在于需求侧,“这也是数据交易和传统物品交易的一个重大区别”。

此外,在数据产生价值的过程,至少会涉及到三个主体来决定数据的最终价值,一是原始数据提供者,二是处理成可用数据的加工者,三是数据分析者。因此在高富平看来,确定这三者的利益分配机制也是一个很大的问题。

“现在市场的供需关系是不透明的,比如运营商会有一个价格体系,但每个运营商都是不一样的”,来磊认为,“如果数据交易市场要真做起来的话,这些东西都应该透明化。”

数据确权之困

数据所有权归个人还是企业?

目前法律仍未确定

除了数据交易的商业逻辑和个人信息保护的法律规则外,对数据进行确权也是一大难题。

高富平表示,确权是任何资源市场化利用的前提,没有权利就没有交易,市场交易就是权利的交易。

据贵阳大数据交易所官网介绍,该所提供大数据确权服务,通过交易所的数据平台,尝试登记数据所有权,然后对数据的使用权等进行公开竞价,以实现数据的登记确权及变现。可以看出,作为一种交易的生产要素,数据的所有权和使用权是需要明确的。

今年民法典和数据安全法草案相继出台,清华大学法学院院长申卫星曾向南都记者表示,数字经济发展最核心问题还是数据性质和权属问题,“遗憾的是,民法典和正在征求意见的数据安全法都未作出回应。”

不仅在国内,数据所有权问题是一个全球性难题。有专家认为,个人数据权利不仅包括自然人的个人数据权利,还包括数据企业对个人数据的权利;也有专家认为,个人数据权的权利主体局限在数据主体,即自然人;还有专家认为,数据权利是一种流动性的权利,所有权远没有使用权重要。

因为目前法律上的不确定性,一线数据交易市场的实践注定困难重重。

2017年5月,浙江大数据交易中心曾推出过数据确权平台。据介绍,该平台主要用来实现数据所有权人权益的保证,并为数据记录者和数据存储者建立数据银行,保证数据资产交易安全合法转移。

但来磊告诉南都记者,“在做过几单之后就发现外地企业对这个平台的认可度好像不是很高”。在他看来,一方面,数据交易中心层面的确权没有太多法律效应,并不能为数据供需双方提供担保;另一方面,因为不是独立第三方的认定,确权结果的权威性也得不到保证。

不过,高富平提出,虽然确权是市场化利用的一个前提,但“现实一点来说,只要承认数据事实控制这个现状,对这个现状予以保护,并赋予合法数据控制者以许可他人使用或者提供他人使用的权利就可以了。”

采写:

南都记者 李慧琪 程姝雯

发自北京