李嘉伟 重症医学科护士 广东药科大学附属第一医院

王镜成 重症医学科护师 广州医科大学附属肿瘤医院

刘川 重症医学科护士 广州医科大学附属第一医院

董强梅 重症医学科护师 中山大学肿瘤防治中心

席寅 重症医学科主治医师 广州医科大学附属第一医院

黄敬烨 重症医学科护士长 广州医科大学附属第一医院

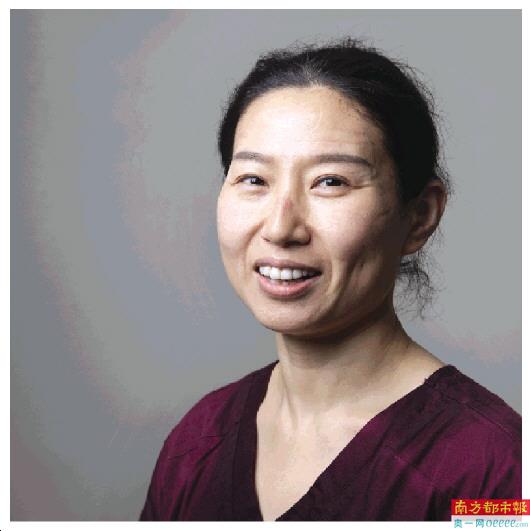

高元妹 呼吸与危重症科副主任医师 广州医科大学附属第三医院

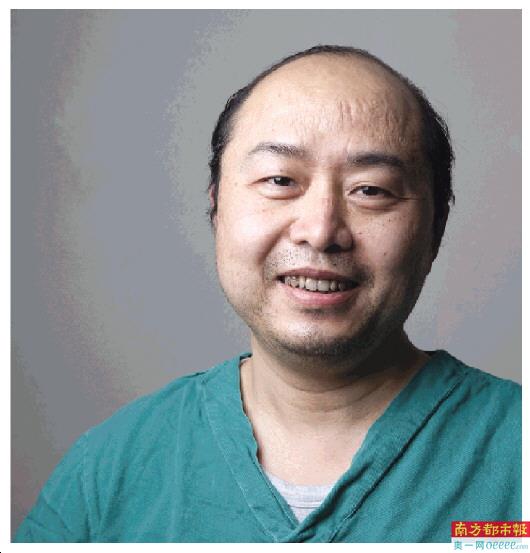

张挪富 副院长 广州医科大学附属第一医院

徐远达 重症医学科副主任 广州医科大学附属第一医院

佟亚娟 普外泌尿外科护士长 广东药科大学附属第一医院

“把ICU给我们,把最重症的给我们。”以广州医科大学附属第一医院呼研所钟南山ICU团队为主导的广东省第6批支援武汉医疗队接管湖北武汉协和西院住院部二楼ICU。在这批队伍中,有7名队员来自呼研所,50名队员来自广医系统和其他几家医院的ICU医护专家。

千里驰援武汉,他们带去的是生命的希望。

2月27日,在广州市举办的新闻通气会上,钟南山院士表示:“我们有信心,四月底基本控制疫情。”

这份信心来源于你我共同之力,来源于一批又一批奋战在一线的白衣天使。

守护生命的天使摘下护目镜、脱下口罩,那是一张张平凡的面孔,有点残,有些痛。望着镜中的自己,他们说“帅爆了,这是战场的荣誉!““相聚会有时,等我们归来!”

岭南出征的天使,愿君无恙,等你归来!

采写:南都记者 代国辉 实习生 宋光涌

摄影:南都特派记者 谭庆驹

李嘉伟 重症医学科护士 广东药科大学附属第一医院

←我知道鼻梁肯定会受损,但没意识到会这么严重。

在武汉的日子,我看到了许多患者的坚强。印象最深刻的是,我们对一名患者进行静脉留置针穿刺时,第一次失败了。她是一位脱机拔管后清醒的患者,我握着她的手跟她道歉,她却竖起大拇指并轻轻的说了一句:没关系,再来!

党员应当要站出来上抗“疫”一线。当初报名后,第一时间打电话告诉了父母,他们不反对还很理解,我非常感动。

王镜成 重症医学科护师 广州医科大学附属肿瘤医院

↓有点陌生,有点诧异,这人是我吗?

看着照片,既感动又有点伤感。感动是因为恍然发现,自己竟然能在这种极其恶劣的工作环境下坚持了这么久;而伤感是因为想起了家人,特别是生病住院的父亲,满满的愧疚,瞬间想哭。可是家人都对我说,只要我觉得是对的事情那就去做吧,他们会无条件支持。

我想为国家和武汉人民出一份力,也以实际行动来证明入党的决心。现在每天穿着防护服工作,腰酸背痛,可脱下防护服后又觉得很冷,因为每一次上班都捂得全身湿透。

刘川 重症医学科护士 广州医科大学附属第一医院

↓这样的脸,还好,努力过的痕迹。

在武汉,有着我大学五年的美好回忆,有同学、师长在这里。

穿着防护服工作真是太热了,一天下来感觉能喝一桶水。我在广州呼研院身经百战,相信在科学防护基础上是安全的,也相信能够用知识保护他人。当患者的亲人都被隔离时,我们就成了他的亲人。危机时刻,总需要有人逆行,而我们是最擅长逆行的那群人。我一直没敢跟父母说我来了武汉,但是老婆很理解也很支持,她相信我身后的院士团队。

董强梅 重症医学科护师 中山大学肿瘤防治中心

←脱下口罩的脸,希望不要丑哭大家。

作为一名ICU护士,希望尽一份微薄之力。能够成为广东第六批驰援武汉医疗队队员,所有亲人都非常支持。

我护理的都是上呼吸机以及做CRRT的危重患者。有的患者转进来时就已昏迷,使用镇静、肌松、止痛药物来提高对各种有创治疗的耐受与舒适度。每当好转的患者转出ICU,神志清醒,与我们挥手、竖起大拇指,我就能看见希望。

每当脱下严密的防护装备,感觉特别轻松,我喜欢下班后跑起来的感觉,像飞一样。我在武汉很好,身心无恙,相聚会有时,等我回来。

席寅 重症医学科主治医师 广州医科大学附属第一医院

我相信,我们一定能降低病死率。

我们科室几个年轻的医生都第一时间报名了。对我来说,比起已成家的医护人员,后方没有像他们那样多的挂念。

经历了2003年的非典之后,我对钟院士有崇拜之情,所以后来选择攻读呼吸内科专业。

我和我父母说了要来武汉前线支援的消息后,我妈和我唠叨了不少注意安全之类的话。平日比较少话的父亲给我发了一条短信:爸爸爱你。那一刻,我的眼泪就要掉下来了。也是在这个时刻突然意识到到前线来的危险性。我的女友也时常鼓励我。

我相信,只要能做到坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策这四点,就一定能降低病死率。

黄敬烨 重症医学科护士长 广州医科大学附属第一医院

↑我不是靠脸吃饭的人,这也是成长的印记。

今天(2月28日),一例很多人觉得不可能的治愈病例转院了,她的病情处于病死率非常高的一类。这是我们第一批患者,住院时间比较长,在住院后的第20天拔管。对于我们来说,的确是一个鼓励,很有成就感;对于此次疫情来说也是意义非常。

来到武汉抗疫前线,要从疫情之前的只需戴一个口罩到现在穿着一整套防护装备,进出还有一整套流程,这需要一个适应过程。现在的处境就是很艰苦,但我很安全很快乐。

既然选择学医,就应该到前线去治病救人。像我,除了非典没参加,H1N1、H7N9这样的都面对过。我每天和家里人视频,家人渐渐没有像之前那样担心了。他们知道,总会有回去的那一天。

见到自己摘掉护目镜和口罩后脸上的痕迹心想:还好,我不是靠脸吃饭的人,这也是成长的印记。

高元妹 呼吸与危重症科副主任医师 广州医科大学附属第三医院

↑用我所学,来救治病人。

2003年“非典”期间,我去呼研所参加硕士入学复试,看到了我的老师、前辈是如何治病救人的。现在我作为学呼吸的,又是搞危重症的,所以我觉得来武汉是非常合适的。

疫情暴发后,我们的钟南山院士,80多岁高龄还坐火车来湖北。在出征支援湖北的队伍中,有我的师兄,也有很多我过去的同事,我当时在家里就坐不住了。我也要来武汉,用我所学,来救治病人。

最初知道我要来武汉,我的先生并不是很支持,因为我家里有实际的困难。首先我44岁,是一个二孩妈妈,小女儿只有一岁,我走的时候刚刚会走路,还不会说话,现在好像刚刚会喊妈妈;然后我的妈妈70多岁,刚做完直肠癌手术,刀口还没有长好,在恢复当中。

所以我的先生,很担心我被感染、会出事,家庭也觉得不能有这样的损失。但是我很坚决,他就立马转变态度,开始很支持我,因为他也觉得如果国家都不稳定,可能小家就保不住了。当时我还在喂奶,我问了中医科的医生要用什么样的中药来退奶,他还帮我去抓药,亲自帮我煎,然后帮我整理行李。

张挪富 副院长 广州医科大学附属第一医院

把最重症的患者给我们,努力让更多人重获新生

协和西院给了我们很大的支持。在这里,我既是一名一线医生,又是一名领队,肩负的责任会更大。

在广州,我们团队本就是接重症患者的,所以来到协和西院,我们也提出来,把重症患者给我们。事实上,我们来的时候压力很大,病死率比较高。后来我们仔细分析,是因为条件有限,患者积压的时间长了。经过救治和多方努力,现在的情况好转了,第一批患者已经有的拔管了,我们也就更有信心了。我们一定努力做到最好,让更多的人重获新生。

佟亚娟 普外泌尿外科护士长 广东药科大学附属第一医院

→这印迹让我自豪,这是战场上的荣誉!

帅爆了,跟穿上军装一样神气!这印迹让我自豪,这是战场上的荣誉!脸上的压痕会慢慢恢复,可这场疫情给所有人带来的伤害和苦难,何时才能抚平?

我没跟80多岁的父母商量就报名来武汉了,儿子很支持我。我跟主任说,“孩子大了,家里没负担,就让我去吧!”虽然我年纪大,但平时注意锻炼,是一名党员,有13年的ICU经验,有足够的信心去应战。

这里收治的都是危重症患者,没办法跟他们语言交流,但是我能深深感受到他们与病魔抗争的艰辛和顽强的意志力。正因如此,工作中我更要小心翼翼,生怕弄痛他们,增加他们的痛苦。人最后消失的是听力,虽然他们不一定能听到,但治疗时我还是会喊他们的名字,与他们握握手,希望通过这种沟通方式,让他们能感受到有人在关心、支持他们,给他们战胜疾病的勇气,我们不会放弃他们。

徐远达 重症医学科副主任 广州医科大学附属第一医院

←支援一线不是愿不愿意的事,救死扶伤是医生的天职。

我们医护人员来湖北支援抗疫一线不是愿不愿意的事情,救死扶伤是医生的天职。我们在广东已经积累了一些救治危重新冠肺炎患者的经验,听说武汉病患的病死率较高,我们前来支援是一种职责也是一种挑战,是义无反顾的。

家里人也非常理解我的决定,这是一件为社会服务的很有意义的事情。当初医院的党委发起了动员,我们党支部报名的人数超过80%。

在病房里除了危重患者的情况给了我很深的印象外,还有协和西院的医护人员们。他们比我们奋战的时间更长,体现出了一种大无畏的精神。

我对于后方几乎没有什么顾虑,像妇联、工会和社会其他组织都做了很好的后勤工作,这让我很是放心。