中国诗词大家叶嘉莹。

导演陈传兴与叶嘉莹,摄于迦陵学舍。 (来源:迦陵学舍微信公众号)

2002年,叶嘉莹与席慕蓉在草原。

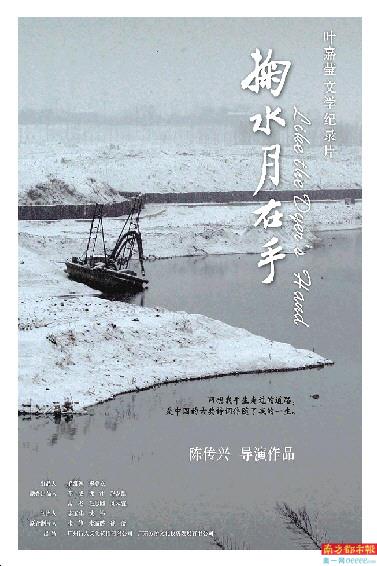

电影《掬水月在手》海报。

叶嘉莹介绍

叶嘉莹,出生于1924年,1945年毕业于北京辅仁大学国文系。1954年至1969年先后被聘为台湾大学专任教授及台湾淡江大学与辅仁大学兼任教授。自1966年开始,先后被美国哈佛、耶鲁、哥伦比亚、密西根、明尼苏达各大学邀聘为客座教授及访问教授。1969年被加拿大不列颠哥伦比亚大学聘为终身教授。1979年回国在南开大学任教,并被北京大学、中国社科院、南京大学、北京师范大学、中国人民大学等数十所国内大专院校聘为客座教授或名誉教授。1993年在南开大学建立中华古典文化研究所,亲自担任所长至今。

叶嘉莹执教至今硕果累累。2008年被中华诗词学会授予“中华诗词终身成就奖”,1990年被授予“加拿大皇家学会院士”称号,是加拿大皇家学会有史以来唯一的中国古典文学院士。2012年被中华人民共和国国务院聘为中央文史研究馆馆员,成为文史馆唯一的外籍馆员。2018年荣获国家外专局颁发的“改革开放四十周年最具影响力的外国专家”,荣获中央电视台颁发的“最美教师”称号,中国新闻社授予“全球华侨华人年度人物”荣誉称号。

南都讯 记者朱蓉婷 在中国古典诗词的长流中,95岁的叶嘉莹,可以说是一个活着的传奇。她是要眇宜修的诗词女神,也是无数人通往古典诗词海洋的摆渡人。2019年年末,纪录片《掬水月在手》在广州图书馆举行了全球首映,并宣布了计划2020年4月21日全国艺联公映的消息。

这是叶嘉莹唯一授权的传记电影,导演是拍摄过“他们在岛屿写作”系列的陈传兴,拍摄团队赴10个地区取景,走过北京、港、澳、天津、山西、西安、洛阳、台湾等地,并横越美国波士顿、加拿大温哥华,拍摄珍贵的文物场景,采访叶嘉莹亲友学生43位,这其中就包括白先勇、席慕蓉、痖弦,汉学泰斗宇文所安等文化名人,最后整理出逐字稿多达98万字,呈现叶先生朴实的生活样貌、丰富的创作内涵,及崇高的人生态度。

随着一扇大门开启,影片伊始。这里是童年叶嘉莹在北京的居所,推开进门后,叶先生的人生徐徐开启,观众一层一层地走进。在叙事上,《掬水月在手》并没有采用一般纪录片的流水时间线,而是以篇章的方式,从叶嘉莹的生平娓娓叙来,以北京四合院的结构模式展现叶嘉莹坎坷坚韧的一生。叙事音乐中暗含杜甫的《秋兴八首》,从古到今,将诗词的历史时空和音韵相通,展现她传奇的人生经历:

1924年,叶嘉莹出生在旧北京一处宁静的大宅院,叶家原是蒙古族旗人,却拥有一个传统士族家庭的人文气息。她长于燕都,少承家学,自幼勤读诗书,师从顾随,卒业名庠。

1948年随丈夫迁往台湾,任教于彰化女中,1954年至1969年先后被聘为台湾大学专任教授及台湾淡江大学与辅仁大学兼任教授,深受学生爱戴,很快又接到了哈佛大学的邀请。1969年被加拿大不列颠哥伦比亚大学聘为终身教授。

在西方高校的课堂上,叶嘉莹为欧美汉学研究者讲解中国古典诗词,她的门下高足包括已经成为汉学权威的施吉瑞。

“卅年离家几万里,思乡情在无时已。”1974年,叶嘉莹申请回国探亲,写下洋洋洒洒近两千字的《祖国行长歌》表达喜悦之情:“一朝天外赋归来,眼流涕泪心狂喜。”

“眼流涕泪”说的是真的。当时,叶嘉莹离开故乡已经三十年,坐在飞机上远远看到一条长街的灯火,心想,“那是我小时候常常走过的长安街吗?”想到这里,叶先生的眼泪就下来了。不料,《祖国行》传回台湾受到当局的抨击,一时间让叶嘉莹成为“敏感人物”,这些细节都在影片《掬水月在手》中一一呈现。

影片中有这样一幕,2002年,诗人席慕蓉带着叶嘉莹在草原上,叶嘉莹口占绝句十首,其一为:“右瞻皓月左朝阳,一片秋原入莽苍。伫立中区还四望,天穹低处尽吾乡。”和我们熟悉的讲台上的叶先生一样,独特细腻的兴发感受,古典诗词信手拈来,抑扬顿挫,无不惬当。

电影的拍摄前后三年,导演陈传兴坦言,叶先生在诗词问题上的严谨态度,每次都令他战战兢兢,“因为叶先生随时会指出:你念错了,您这样会破坏了平仄。”

她是那样学养丰赡,极富才情的大家,“诗词仿佛从她的精神里,随时可以流泻出来。”陈传兴语气惭愧地笑称:“我明明小叶先生二三十岁,我却连一句诗也背不起来。”

同时,她也是民国最后的诗词大家,她身上还保留着那一代学者的风范。拍摄这三年的接触,陈传兴等于是进入了叶先生的门下,亲近聆听她谈论中国诗词,谈她非常动荡起伏的人生经历,从苦难的折磨,到最后平平淡淡地度过……说真的这是一个莫大的幸福。”

更令导演感动的是,在中国几千年的诗人中更多是以男性为主,女性几乎都被掩盖。“所以,叶先生这样的成就其实是几千年来的一个奇迹。到后面我才发现,其实我拍的是一部女性版的《百年孤独》,呈现的是一个女人的百年史。”

有人把叶嘉莹形容为一位“穿着裙子的士”。影片中,叶嘉莹每一次访谈都会穿着整齐雅致,戴上饰品,雅擅拈韵,妙悟灵思;眉宇间,是不被任何事物所惊动的淡然。所谓“一世多艰,寸心如水”,这份平静的背后,已经承载过一份过于沉重的苦难。

1976年春天,大女儿和女婿因为车祸双双遇难,叶嘉莹把所有的痛苦凝成十首《哭女诗》:

“噩耗传来心乍惊,泪枯无语暗吞声。早知一别成千古,悔不当初伴母行。”……

从这以后,叶嘉莹回大陆教书之心更为迫切:“余生之精神情感之所系,就只剩下了诗词讲授之传承的一个支撑点。”

1979年,叶嘉莹在南开大学第一讲,空前轰动,不得不发放听课证以维持秩序。对于教育这件事,叶嘉莹说,“我也没想过做个什么学者,写出什么了不起的文章,我知道的好东西,如果没有传下去,我上对不起古人,下对不起来者。”她说,“柔蚕老去应无憾,要见天孙织锦成。”讲台上站了70年,最喜欢做的事情还是当老师,为学生传道、授业、解惑。

她还写过这么一首诗:“书生报国成何计,难忘诗骚李杜魂”,不仅是为了“报国”,也是为了给自己的人生找到安身立命之所在。

对此,南开大学文学院教授、叶嘉莹助理张静说,上世纪20年代出生的人,很多都经历过战火和人生的沧桑,但叶先生的可贵之处在于,她是依靠古典诗词的支撑,去面对命运的一切,“她让我们觉得,诗教的传承确实有它的力量。”

在看完《掬水月在手》之后,张静想起顾随先生的一首小诗:绝代佳人独倚楼,江头看惯去来舟。一从读会灵均赋,不爱欢娱只爱愁。

固然,叶先生就像这位“绝代佳人”,一个人如果真正读懂了屈原以降的诗词,那么就不会被眼前短暂的欢愉蒙蔽。

但往往,世人习惯于把叶嘉莹先生看作一个文化符号,一个名人,拥有很多社会地位和大家的崇拜。在看完《掬水月在手》这部影片之后,观众会发现其实她早已默默地把自己的苦难拉平,“也无风雨也无晴。”

无论如何,精神世界的探索往往是愁寂的。就像这部影片,没有那么多的鲜花掌声粉丝追捧,有的只是大段的空镜头,悠远的雅乐,缓慢吟诵而出的诗词,它与现世中物质的、短暂的、肤浅的眼前利益毫不相关。在艺术手法上,它的节奏和形式都不意在讨好观众。但,这恰恰是这部纪录电影的魅力所在。

陈传兴:从古典诗词中,探索出东方的电影美学

绵长悠缓的空镜、光影在器物上的流动游转,凸显导演陈传兴电影语言实验上的个人探索。从另一个角度看,《掬水月在手》同时也是一部美学风格鲜明的“作者电影”。

上世纪70年代,陈传兴留学于法国巴黎,新浪潮电影正余波未平,陈传兴将所有时间和精力,投注于他热爱的摄影、电影、符号学与精神分析研究。

1987年在阮义忠访谈所著《摄影美学七问》中,陈传兴负责其中“五问”回答,对摄影美学论述产生深远影响。在著作《忧郁文件》(1992)中关于《明室》一书的深度书评,也成为中文世界理解罗兰·巴特的经典文献。

2009年起,陈传兴凭借文学纪录片“他们在岛屿写作”系列为大陆影迷所知,执导诗人郑愁予纪录电影《如雾起时》、诗人周梦蝶纪录电影《化城再来人》惊艳无数观众,同时开启了他文学纪录片“诗歌三部曲”的创作。叶嘉莹作为“诗词的女儿”,是他这一次创作“诗词三部曲终章”的灵感源泉。

这次,陈传兴在《掬水月在手》中完成了一次大胆的实验:“我们有没有可能找到一种中国自己的电影美学叙述方式?这种形式不是来自故事,而是像诗、词一样,有音律、对称,有一种不以叙事为主的,百转千回的美在里面。”

电影的六个篇章更接近词,有所谓的长短句,慢词,小令。整部电影更像慢词,它不只是慢,而且悠缓,把叶先生的一生缓缓道来,贴合中国诗歌几千年来漫长的生命河流。

不仅在形式上,声音上也要回溯诗词发生地和时代。陈传兴想借助雅乐,带领观众回到唐朝,回到宋朝。“我想,那时候河流存在、风存在,诗也存在,那些悲悯,文人,古意石窟里的菩萨都还在……如果这些都存在,那我们是不是可以把声音找回来,把那时候的吟唱找回来?”

于是,陈传兴给日本音乐家佐藤聪明写了一封信,请他为电影创作音乐,而且是唐朝的雅乐,再配上弦乐四重奏。众所周知,唐朝雅乐如今已经失传,唯一能保存下来的一点零零碎碎的形式的,就是日本的雅乐。陈传兴的运气很好,佐藤聪明二话不说立即答应,并且做了一首杜甫《秋兴八首》。

陈传兴很推崇海德格尔的那句:“诗就是存在的居所。”广义上的诗的精神、诗的本质,其实没有东方西方之分,在他看来,叶嘉莹和他同样敬仰的诗人里尔克、兰波、策兰一样,所有诗人生命中最高光的时刻,都是回到诗的国度,在诗的国度里与众神一起翱翔,消弭所谓语言、文化、国家、时间的隔阂。

《掬水月在手》前后历经三年,以此机会能够亲近叶先生,是令陈传兴最满足的事,“我快七十岁了,突然有一个机会可以这么亲近地跟她接触,告诉你怎样读杜甫,怎样读苏轼,她为什么就喜欢辛弃疾,王国维在讲什么……哪有人这么幸运的。”

至今,陈传兴仍记得叶先生吟诵的那句:“偶开天眼觑红尘,可怜身是眼中人”,亲口听她缓缓念出这几句,那种亲身在场的感动,比在影片中感受到的超千百倍不止。谈及拍摄的体会,陈传兴说很简单,就是四个字:如是我闻,“她就是一个人间传奇。”

影片结尾处,一片白茫茫的雪地上,一排鸟的足印向前走去,叶先生也穿着一身白袍,仿佛回到了纯净之中。陈传兴告诉观众,此外还有一条重要线索:叶先生的笔名迦陵,来自“迦陵频伽”,是佛经里一种在菩萨面前唱歌的小鸟。就像诗的天使,鸟雀在雪地的足迹,仿佛“迦陵频伽”现身雪地,已然抛弃掉了所有色的尘染,菩萨也在悲悯地看着这一切。

导演访谈

“叶先生对诗词严谨,每次我都提着头拍摄”

南都:请谈谈《掬水月在手》的拍摄缘起,或者说你的出发点是什么?

陈传兴:叶先生是中国诗词大家,早年师承顾随先生,中国诗词领域不管是解读诠释,或是个人创作,她都是大家。在我的学生时期,叶先生的书是必读书目,我对叶先生一直非常敬仰。

做完两个文学系列纪录片“他们在岛屿写作”,拍了郑愁予和周梦蝶,郑愁予的《如雾起时》,是“诗与历史”,周梦蝶的《化城再来人》是“诗与信仰”。到了叶先生这部,我让它回溯中国诗词的本质和起源,讲的是“诗与个人存在的关系”。等于说我拍完《掬水月在手》就完成了“诗人三部曲”。也是老天眷顾吧,电影最后叶先生非常好的朋友,加拿大的刘秉松女士讲出了一句话,她说如果要形容对叶先生的感觉,那就是“一种存在的力量”。当时听到这句话我浑身起了鸡皮疙瘩,我立刻明白这是一部要谈“诗与存在”的电影,整部电影的核心。影片最后我用了她那一段采访,几乎没剪,四分多钟,作为压轴。

南都:拍摄过程中遇到了哪些困难呢?

陈传兴:拍摄前前后后花了三年时间,时间上横跨了从三千多年前的《诗经》到当代诗歌,空间上横跨了从中国大陆、中国香港到加拿大,相当于一部叶先生的传记电影。她现在高龄95,这种百年的生命经验,和中国的近代史互有交织,所以融进一部两小时的电影里,可以想象它的复杂度。

再加上,叶先生非常严谨,我们每次去拍摄都要事先一个礼拜做好提纲,寄给她过目,最后总共累计了90多万字的稿子,你可以想象是非常庞大的工作量。随着与叶先生接近,我也等于修了一个中文系的课。

南都:在和叶先生与采访对象的接触中,有哪些令你印象比较深刻,很有感触的小细节?

陈传兴:我们采访了叶先生的好友、书法家谢琰先生,拍摄的时候他已经癌症末期,没多久就过世了。他热爱诗词,镜头里他用浓厚的广东腔谈和叶先生的来往,以及如何促成在南开大学成立中国古典研究所的过程,叶先生到他家里讲课……这些都是很动人的画面。当然还有白先勇讲到的,叶先生是一个末代贵族,叶先生站在大草原上突然之间念起《诗经》里的《黍离》,用很特殊的吟诵方式,仿佛让人一下子回到三千年前。

南都:接触中,你眼中的叶先生是怎样的?

陈传兴:我用四个字来讲就是“温柔敦厚”。她是一位难得的诗词大家,但在另一方面,对我们晚辈在言辞上,在采访过程中犯了一些小错误,她也会非常精微、非常细腻地指正我们,其实我们往往自己都提心吊胆,生怕讲错话。令我蛮感动的是,以叶先生这么高龄了,她完全清楚地吟诵那些诗词,几乎不需要思考,随口而出,记忆力让人非常讶异,她精神饱满,有一种非常强大的气势,这大概就是所谓学术大家的风度和风范,也是他们那一代人最后的典范吧。

“我拍了一部女性成长史,像李白《长干行》”

南都:电影也呈现了一个多面立体的叶嘉莹……你如何把握这几重身份的复杂性?

陈传兴:电影最后剪辑的时候,我发现我拍了一部女性的成长史。从出生,到孩童、少女,经历一段短暂的恋爱,最后结婚、生产……像一首李白的《长干行》。上世纪60年代,叶先生漂洋过海到加拿大,一个人把全家所有的责任义务完成,所有的事情扛下来,没有任何的埋怨,她经过种种苦难,像刘秉松女士讲的,“她(叶嘉莹)都是淡淡的”,一律淡然面对,把所有事情都拉平。到了晚年,她甚至可以用“大我”来取代“小我”,回到故国做诗词的传播。

多重角色的交织是这部电影非常精彩的部分,但是这种精彩,我用比较平淡的,不加以渲染的手法去表现也许更好,就像刘秉松女士讲的,这就是君子。淡如水,不带感情,不喧哗地把这一复杂性表现出来,其实也很有难度。

南都:如何理解叶先生讲的“弱德之美”?

陈传兴:电影里叶先生的一个学生讲,“弱德之美”就是苦难里的坚持,但对我来讲有更大的含义,我认为“弱德之美”就是一种脆弱,这种脆弱能够面对巨大的命运,或者说以男性为主导的整个诗词历史。叶先生用“弱德之美”来总结她这一生的诗词研究,这也是用她自己的生命历程归纳总结出来的。

很好玩的是,古希腊也有一个词叫“脆弱的美德”,不谋而合,它鼓励着与强相对应的脆弱,可以看到东西方文化之间很特殊的契合。另外一个很重要的是,叶先生的“弱德之美”其实是延续了从王国维以降的中国诗词研究,并逐渐走出自己对中国诗词美学的独创性。王国维讲“词之为体,要眇宜修”,叶先生觉得这个不足以达到诗词美学的意义,她用几十年的推演归纳和自己的生命体验,总结出了“弱德之美”四个字。

古典诗词是独属于中国人的电影语言

南都:电影使用了大量空镜,音乐表现也非常突出。这些空镜是如何设计的?

陈传兴:我期待这部电影能找到中国自己的电影美学表现方式,而不是去接受一般的西方的叙事。我们能不能借用诗词本身的特性,比如说律诗、绝句,词的长短句表现方式,来做电影的叙事语言呢?这是我们中国独有的,特殊的语言,这种探索我不知道最后成功还是失败,但总是一种尝试。

佐藤聪明是日本的现代音乐大师,已经70来岁了,他用唐代雅乐和弦乐四重奏来表现杜甫的《秋兴八首》,目的是让杜甫穿梭在整部电影里。空镜重现的是唐宋时期的风貌,包括壁画、器物、铜镜、墓志铭、唐朝宫殿地图等,一方面让整部影片不只访谈,让那些沉重的经历,突然之间悬置,回到诗词当时产生的时空背景。

南都:从郑愁予《如雾起时》、周梦蝶《化城再来人》,到这部《掬水月在手》,可以看出“诗歌三部曲”在美学风格上的一种延续,你觉得自己比较明显的变化是什么?

陈传兴:我觉得我胆子比较大了,我可以更放松,我的实验性也更强,野心更大,所以会斗胆写信给日本的佐藤先生做音乐,而且是用唐朝雅乐和西洋音乐融合,这对我来说是非常大的喜悦和成就感。

我得到了叶先生的答应,让我可以拍摄这部电影,采访到这么多叶先生的学生、朋友,其实是看到了一整个非常大的时代,而这种时代的复杂性,我不想渲染它,我都是用一种比较淡的方式去表现,这就是叶先生常说的“兴”,中国人特有的表达方式,让看的人自己心中去感发,也暗合了西方修辞学的隐喻,相当于扣到了中国古典诗词的美学内在。

南都:最后,你想通过这部影片,提出的一个问题或是传达的一句话是什么?

陈传兴:整部电影有一个核心的概念:为什么需要有诗,为什么要有诗人?叶先生的一生经历了中国非常动荡和苦难的时期,她用她的诗歌来寻找自己生命中安身立命的存在。你问我怎么总结,其实就是这个:我们为什么要有诗歌?在任何时代,不管是和平、战争、苦难的时代,诗人的存在为什么都是不可或缺?从叶先生身上我们看到了这个问题的答案。