父亲泛黄的日记。

我和父亲的手。

□ 张汤圆(研究生在读,成都)

八年来,我们都在用各自的方式和对方对话,我没有告诉他答案,他也没有停止寻找真相。我不知道他对母亲究竟是一种什么样的感情,不知道他和其他父亲又有什么不一样。可以确定的是,成长真的是伴随着一个人一生的事情,我和他都在岁月长河中,不断地适应着各自的角色。

2015年,我打电话给父亲,告诉他我想改个名字。电话那头的他沉默地听完我想改名字的理由,良久才问:“你叫什么名字来着?”那一年,我20岁,不知不觉间我和他各自扮演着女儿与父亲的角色已经二十个春秋了。

在过去的二十多年里,我从不否认,我和父亲的关系都是冷冷的。从小,我便发现我对他的称呼与其他孩子不一样,其他小孩对自己父亲都是喊“爸爸”,而我和哥哥则喊“叔”。后来从奶奶口中得知,喊“叔”疏远一点,孩子才好养活。现在回想,也许我对他的称呼就已经决定了我们之间的距离。

这种关系持续到他大病一场,我们才开始认真去凝视对方的心情,逐渐和解。

母亲走后,父亲才开始自己养活自己

关于父亲的过去,我并不了解,只是从奶奶的只言片语中得知他三年级时因爷爷去世而辍学。年纪稍长,伯父和叔叔跟着村里的人一起到东莞租了菜地种菜谋生,只有父亲一个人留了下来,守着爷爷生前建起来的泥砖屋,过着清贫的日子。

1992年,父亲29岁,与母亲拍了一张照片,算是结婚纪念照。由于各种原因,两人没有进行婚姻登记。

结婚照里,他没笑,与母亲并肩站着。母亲则左手握着右肘,眼神清冷且疏离。

2012年的一天,母亲趁父亲不在家,仅收了一袋衣服,走到马路边拦下一辆公车,毅然决然地离开了父亲,与一位叔叔开始了全新的生活。没有婚姻登记,离婚程序也就无从说起,所以母亲这一场策划了近二十年的逃跑成功了。

离家后,母亲与我仍保持着密切联系,我并没有特别大的不适。我作为母亲的主要联络人,自然而然地被父亲归类为 “跟你妈是一伙的”。我与他本不亲密的关系,也随之降到冰点。

除了我,母亲并没有告诉其他人,她已经与叔叔开始了新的生活。一来是她惧怕流言,二来,也不希望这些流言对我和哥哥有负面影响。有人问起,她便用在外工作的理由搪塞过去。

也许是出于愧疚,她不断地向我解释离开父亲的理由。不外乎两点,一是父亲从不将她当成一个独立的人看待。二是,父亲没有责任心,对我和哥哥的学费、生活费不管不顾。

她时常用“凳子都没多一张”来形容跟父亲回到家中的情形。生下我和哥哥后,她砍竹子、打零工、开荒山种橘子树,一手一脚支撑起整个家。记得有一次,他们给橘子喷完农药后,需要将柴油机从山脚下搬上马路。父亲要强,不要母亲帮忙抬。但他一个人搬到半路的时候就走不动了。母亲二话不说将笨重的柴油机扛在肩上自己搬了上来。

为了让我和哥哥上学方便,母亲不顾父亲的反对在镇上买下一间瓦房。所以,当我得知父亲因此对母亲骂出“我养个畜生都好过养你”这样的话时,我十分不解。

而父亲确实一直没有稳定的工作和收入。我未出生之时,村里的杉木林被木材商买下来砍伐。他向亲戚借钱买了一台拖拉机运木头赚取运费。后来杉木基本砍光了,拖拉机便闲置下来了。搬家到镇上后,父亲舍不得将他人生中的第一辆“车”留在村里生锈,便将它开到镇上停在门口的马路边。一天夜里,一个醉酒的大叔开着摩托车撞了上去,右腿骨折了。他们到居委会协商了一番,结论是父亲需要对此负责。无奈之下,父亲只好将拖拉机变卖支付醉酒大叔的医药费。

拖拉机变卖之后,父亲不得不另谋出路。闷了一个多月,他借来一辆小卡车,想要自学。原本以为拖拉机都能驾驭,小卡车自然不在话下。但在第一次试驾,他就撞上了邻居房檐的柱子,所幸人没事,只是将柱子撞坏了。

在那之后,父亲安分地守着村里的橘子树。年末收成好的话,能够有一万多块钱的收入,收成不好的话,只能勉强抵清农药肥料的赊账。几年后,村里的橘子树大批大批地干枯死去。山谷里,干枯的树枝上爬满了藤蔓,将整个山头连同父亲最后一丝寄托一并吞没了。

不久,亲戚邀请他一起到外面的工厂去打工。思量再三,他收拾了两套衣服出门去了。一个星期之后,他两手空着回来了。理由是他不习惯工厂的约束。对于父亲这样根植于土地的人来说,他并没有做好心理准备去与外界的一切打交道。

母亲离家后,他才意识到,现实早已将他从熟悉的土地里连根拔起了,熟悉的老家也早已被藤蔓盘缠、被白蚁蛀蚀。他不得不跟大多数迁居城镇的农民一样另谋出路。直到2016年,他到家对面的工业墟中找了份开机器的工作。一周七天不间断,两班倒,每月工资大概两千五百块。至此,父亲才算开始自己养活自己。

他从未正视母亲离开的原因

母亲离开的那一年,父亲49岁。这一年对父亲而言,是他人生的低谷。母亲在的时候,他不需要自己买衣服,不需要自己煮饭,人情往来皆有母亲包办。他需要操心的,不过是烧两壶每日泡茶用的开水。但我觉得,对他冲击最大的,并不是母亲离开后,他需要开始学着自己照顾自己,而是自己觉得面子受损,抬不起头来。他从未提起过自己对母亲的感情,也不正视母亲离开的原因。

尽管我和母亲都对外统一了口径,但是在乡土社会,从一而终的观念深入人们的骨髓里,母亲长时间不归还是不可避免地成为街坊邻里谈话的内容。甚至有邻居会戏谑地向父亲打听母亲的去向,或者肆意评论几句。

在我眼里,父亲从来都不是一个善于社交,懂得圆滑处理问题的人。所以每当面对这样不怀好意的“关心”,他都是沉默不语,转身回屋,拿起茶壶往杯子里满满倒一杯茶,一饮而尽。渐渐地,他闭门谢客,终日将自己闷在家中,用小音箱播放一些“千恩万爱”“老公辛苦了”之类的歌曲,以驱散寂寞。

为了照顾父亲的感受,我会帮他挡下一些不怀好意的街坊的提问。但无论我如何维护,仍然无法安抚父亲敏感的神经,一直以来,我都觉得父亲内心是清楚的,只不过他需要一个人来告诉他明确的答案,而我就是有这个答案的人。我虽几次想要开口向他说清楚,但考虑到一旦说破,父亲也许无法承受,亲戚们也肯定会对母亲的生活造成打扰,两难之下,我选择了沉默。

然而我越是沉默,父亲的反应就越大。那一年我在离家30公里外的学校读高一,每到周末回家,父亲会抓住我逼问,让我做出选择并明确告诉我:“跟我,我可能没钱供你读书,跟她,你就相当于卖了你妈拿钱读书!”每当我为母亲辩护,希望他想一想自己是不是有做得不恰当的地方,他便会用“你们都没错,这一切都是我造成的”“是我逼你们的”“这个家是我一个人拆散的”这类反思式推脱责任的话术来反驳。

对于母亲,他选择的是迂回战术,将对母亲的一些猜测透露给亲戚,然后充当和事佬的亲戚们便会对母亲进行施压。母亲尤其反感,忍无可忍下,她打通父亲的电话与他争吵。印象最深的一次是,父亲被母亲数落得像个孩子般一边咒骂一边嚎哭。从那以后,父亲嗜烟嗜茶的生活多添了一件:嗜酒。

父亲带着无助的哭腔向我求救

纵观父亲与母亲生活的这十几年,他是否算得上是一个及格的丈夫呢?我不知道。但在我眼里,他是一个幼稚的父亲。

当我意识到不能与父亲硬碰硬后,便下意识地减少与他单独相处的时间。也许他也感觉到我在逃避,便换了个方式,开始给我写信说理。他会撕出几张信纸,写得满满的,以“女儿”开头,以“父亲”为落款,然后压在桌上,用几本书或几张DVD碟片压着,露出半个角,等我收拾桌子时发现。我看完后一般会放回原位,不拿走。父亲便以为我没发现,几个回合下来,他放弃营造不经意才能发现的“惊喜”,直接趁我不在时放到我书桌上。

就这样,我和父亲的关系时好时坏,一直僵持着。直到2018年,他生病入院。

那一年端午假期前夕,我赶作业到了凌晨三点,睡下时特地将闹钟取消,想着睡个好觉。早上八点多突然惊醒。查看手机发现屏幕显示着“张老先生”的18个未接电话。我以为他又因我没回家闹情绪,思虑一番还是决定回个电话。

打了两次,接通之后,那头却传来含糊不清带着哭腔的声音说:“我的双脚动不了了”。从他断断续续的讲述中,我拼凑出完整的经过:他早上六点多起床,上了厕所,回来坐在凳子上发现双脚没有知觉。大门还锁着,他无法求救,我和哥哥都没接电话。这是我第二次听见他的哭声,与上一次的倔强地嚎哭不同,这一次的哭声带着无助与委屈。

联系上在东莞上班的哥哥之后,哥哥请朋友想办法从二楼的阳台翻进去将父亲接到了医院。中午,哥哥的朋友告诉我,经医生初步诊断,父亲是脑梗塞了,需要住院治疗。

当我赶到医院时已经是傍晚。父亲躺在病床上,左半身没有了知觉,双眼红肿着,见到我后将手腕放在脸上掩着,抽泣着。我知道,父亲是个没主意的人。奶奶去世那一天,他也是慌张地从奶奶房间走出来,哽咽着,颤抖着声音说:“快去把你婶(妈妈)找来。”我无法控制自己,不断地去想象,在联系不上我和哥哥的两个多小时里,不懂任何医学常识的父亲面对失去知觉的双腿,他的内心会想些什么。

后来我才发现,这一天正好也是父亲节。

二十多年来他第一次给我夹菜

父亲住院的头几天,平日里喜欢当和事佬的亲戚都避之不及,只有小叔来过。见到小叔,父亲就像住院当天见到我回来一样,用手腕捂着脸哭了起来。每次打点滴时,他都会用能动的右手拿起他那表皮生了锈的按键机,按下“#”号键开了锁,又默默地放回床头,继续盯着药水一滴一滴地流进输液管。

那几天,我一直对父亲强调出院之后必须戒烟、戒酒,威胁他如果不按医生的叮嘱吃药,日后病情复发我绝不会回来看他一眼。在场的表叔听罢,冷哼了一声后对父亲说:“如果是我女儿这么说,我会一巴掌拍死她,没大没小。”

一直以来,父亲对我不满的原因之一便是:我不愿意与亲戚维系感情。当着父亲的面,我第一次顶撞了他要求我常联系的亲人。而父亲则躺在床上沉默地看着。没有维护我,也没有维护表叔。那一刻,他在想什么,我并不知道。

所幸,大病一场后,父亲的性格柔和了许多。他不再纠结如何将母亲留在身边,对我的态度也从强硬变成示弱。

康复期的半年里,他戒了烟酒,辞掉工作在家休养。为纾解他的烦闷,我将他那已生锈的按键手机换成一个智能手机,并为他注册微信,告诉他如何打视频电话。随后他自己摸索着下载了几个短视频APP,每当看到一些跟孝顺父母、夫妻和睦等有关的内容或歌曲,便有意无意地转发到我的微信上,或者分享到朋友圈。我看到后一般会给他点个赞。后来,他将自己的头像换成了一张“迪士尼城堡”的照片。

2019年9月,我被川渝地区一所高校录取为研究生。开学前,父亲打电话让我回家上炷香,并问我想吃些什么。我想了一下,说想喝汤。

那一天他早早地起床到菜市场买,炖了一锅萝卜花生猪蹄汤。吃饭的时候,他将碗中的瘦肉用筷子分开,夹到我面前说:“你不是喜欢吃瘦肉?”我愣了一下,颤抖着手将碗递过去接。那是二十多年来他第一次给我夹菜。从前,母亲将瘦肉夹给我和哥哥的时候,他都会凶巴巴地指责母亲把我们娇惯坏,也不准母亲按照我与哥哥的喜好买菜。随后,他用遥控器打开了电视,将新闻联播的声音调大,没再和我说话。

我知道他一直怪我和母亲合起来骗他,认为是我放走了母亲。八年来,我们都在用各自的方式和对方对话,我没有告诉他答案,他也没有停止寻找真相。我不知道他对母亲究竟是一种什么样的感情,不知道他和其他父亲又有什么不一样。可以确定的是,成长真的是伴随着一个人一生的事情,我和他都在岁月长河中,不断地适应着各自的角色。

父亲把自责和疼爱写在了日记本里

离家前,我买了一颗小木槿种在家中的阳台上。父亲晾衣服时撇了一眼黄蔫蔫的花苗,冷嘲热讽地说:“天一热,肯定晒得干脆,能点着火。别指望我给你打理。”半月之后,我收到他发来的一张照片。照片里的花苗长高了一些,小小的枝条上开满了粉红色的小花朵。花盆旁,立着一个装满了水的1.5L矿泉水瓶,瓶盖上戳着密密麻麻的小洞。

最近,我在家中整理旧物。母亲离家后,父亲并没有将母亲的衣物丢掉,而是用袋子装好放在我房间的柜子里。床上的被子和蚊帐还是母亲买的那一套。我将他堆积在角落里的杂物搬出来后,发现一个生了锈的月饼盒。盒子里装着他住院时我给他买的一颗药丸,以及一本十多年前的黄色软皮笔记本。

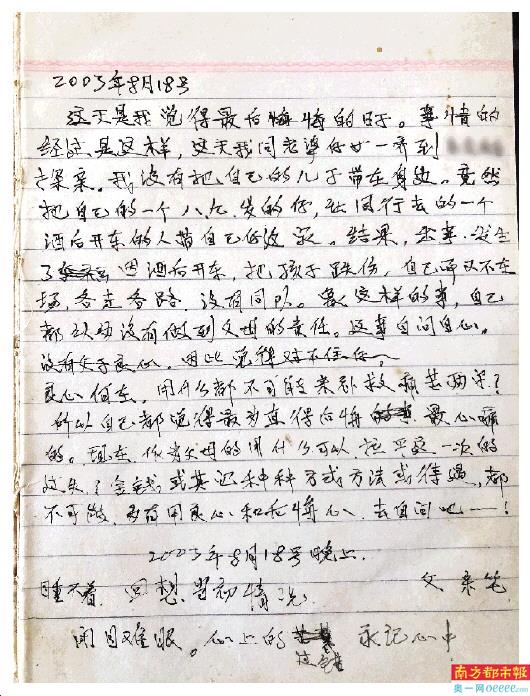

翻开第一页,记着妈妈、哥哥和我的阴历生日。后翻几页是2003年的一段日记,写着:“这天我最后悔的日子……去探亲回家时,我没有把自己的儿子带在身边,而是让同行一个酒后开车的人带着他返家,结果,出事。因酒后开车,把孩子跌伤,自己又不在场……像这样的事,自己都认为没有做到父母的责任,这事自问自心,良心何在……现在,作为父母用什么可以拉平这一次的过失?金钱,或其他的种种方法或待遇,都不可能。唯有用良心和悔心,去自问吧。睡不着,回想当初情况,闭目难免。心上的过错,永记心中。父亲笔。”

印象中,确实有一次,哥哥因搭伯父的车而受伤。但我记得父亲将哥哥接回家时,只是找来一瓶万花油,让哥哥自己擦,与往常并无不同。时隔十七年,这件事早已被我淡忘,哥哥膝盖上的伤疤也消失不见。我盯着因为时间久远而泛黄的纸张,反复默念夹杂着错别字并不通顺的句子,确认了这日记确实出自父亲之手。往后翻,就是没有任何内容的空白页了。

最近几年来,我偶尔会想起搬家前,我们在村子里的生活,那时家里条件有限,我们一家人都挤在一个放着两张床的房间里,我和妈妈睡一床,哥哥和父亲睡一床,半夜里我总会被父亲的呼噜声吵醒。因为和他的摩擦,我时常会感觉我们一家人团圆的场景越来越模糊,尽管我努力去回忆,能抓住的也只是一些零碎的片段。但读完日记的那一刻,我仿佛看到了哥哥跌伤的那一个夜晚,他在鹅黄的灯光下,伏案写下这些文字,身后传来的是我和母亲熟睡的呼吸声,以及哥哥身上的药水味。

合上笔记本之后,我将月饼盒盖上的灰尘擦拭干净,放回了原位,心里想着:需要重新审视一下父亲的内心世界。