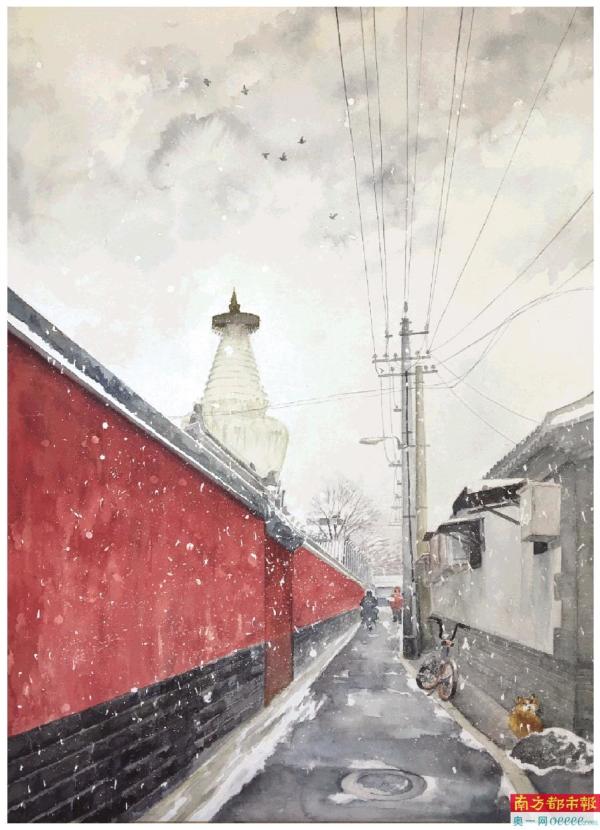

北京白塔寺。《北京烟树》插图之一,武金生、贾一凡绘。

胡同房顶的积雪,这是从侯磊家中后窗户望出去的情景。 侯磊供图

老北京照片上的民国“德容照相馆”。

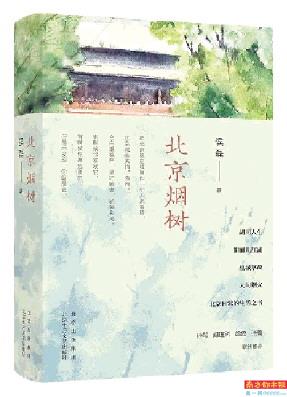

侯磊 北京人,青年作家,诗人,昆曲曲友,文化学者,热衷于北京史地、民俗、戏曲、掌故等的研究。著有长篇小说《还阳》,中短篇小说集《冰下的人》《觉岸》,北京非虚构三部曲《声色野记》《北京烟树》《燕都怪谈》,文史随笔集《唐诗中的大唐》《宋词中的大宋》等。

位于北京元大都城墙遗址西段的“蓟门烟树”是“燕京八景”之一,此地四时草木葳蕤、晴烟拂空,展眼望去,一派“青葱四合莺留语,空翠连天雁远游”的秀丽景致。

青年作家侯磊的最新文化随笔集《北京烟树》化用此典,以一个土生土长北京人的视角,一个不新不旧的“80后”的目光,写出这座古城的世俗与隽永,保守与开化,灵动与庄严。

侯磊出生于1983年,从小在北京胡同里长大,博观约取,兴趣广泛,还深解胡同春秋。那些卖花儿的、修雨伞的、磨剪子戗菜刀的或悠长或汹涌的吆喝声,云雾缭绕、汇聚五行八作三六九等的澡堂子,冬天“黑白双煞”般相互映衬的大白菜和蜂窝煤,还有水池里欢活的金鱼,房顶上蹑手蹑脚的肥猫,雪后屋顶上颤抖的枯草……胡同生活的种种细枝末节在他笔下生气十足纷至沓来,裹挟着市井气与人情味儿。他也谙熟北新桥的文脉,簋街食肆的扩张,东安市场过往的繁华,中轴线与大运河的前世今生……就像一个说书人,提起老北京就有说不完的掌故,讲不完的故事。

学者孙郁说:“老北京属于平民的那部分气息最为难得,京味儿的价值在于切掉了帝京贵族的赘肉,炊烟与吆喝里尽是百姓神采。”《北京烟树》里尽是这样的百姓神采——日常、诙谐、拓落不羁里又有一丝怀旧的惆怅。侯磊喜欢写他青少年时代的北京,面的、夏利、VCD、麦当劳;粤菜、倒爷、歌舞厅、电影院……总觉得过去的事情五花八门还没讲透,时间就已一往无前向前奔涌。为此,他甘心沉溺于故纸堆,穿梭在过往的时光里,做一个“很不时尚”的人。

日前,南都读书俱乐部联合北京十月文艺出版社,邀请侯磊做客线上,与读者分享了胡同生活的乐趣与悲苦,以及令人怀念的老北京的吃住玩。由此,侯磊接受了南都记者的访谈。

访谈

北京的风貌不断在变化

南都:《北京烟树》这本书里的文章,感觉是有时间跨度的。收入其中的文章最早的和最晚的分别写于什么时候?你为什么持续地将北京作为书写的对象?

侯磊:这本书从2017年在《青年文学》上开始连载,写了四年了。最早的一些片段是十几年前我上大学时写的,最晚的写于去年下半年。

我读中文系,毕业后当了好多年编辑,网络、广播、杂志、图书、报纸我都干过。工作八年以后又上了研究生,研究生毕业以后到了《北京文学》当编辑。这是我写的第七本书了。三本小说,四本随笔,包括写过唐诗宋词的书。

写北京最早是有人约稿。最初是喜欢文学,不知不觉走到写北京这条路上来的。我是1983年生,在我17岁即2000年的时候,我家对面的胡同拆迁了。那一年把我带大的奶奶也去世了,我感觉到北京完全变化了。2000年是一个坎儿。那一年很多人有了电脑,感觉一夜之间人就时尚起来。以前人们都很“土”,2000年以后都打扮得花里胡哨,都现代化、网络化了。这种变化很少有人去记录。从历史方面你要去记录它,从文学方面你需要书写它,同时还要分析它和思考它。

我热衷于老北京,因为生在一个偏于老旧的家庭。至今我家里有几个老式的樟木箱子,红的箱子是我姥姥的陪嫁,黑色的是我奶奶的陪嫁。红色箱子还是南方风格,贴羊皮。不是什么文物,但都是生活中的老物件。

我从小就喜欢历史、戏曲文物收藏,十二岁开始集邮,十几岁逛古玩铺,超级不时尚。写《北京烟树》,是因为我记忆中很多东西值得书写。

南都:现在年轻人都流行看年代剧,你笔下的北京也很有“年代感”。假如要向一位南方读者介绍几样老北京,或者你记忆中最具有北京特色的东西……你会挑哪几样说?

侯磊:先讲讲我小的时候北京流行吃什么。刚改革开放的时期,有一阵北京特别流行粤菜,流行吃海鲜,认为很高档。粤菜包括广府菜、潮州菜、客家菜等,有一大特色是鸡,清远鸡、文昌鸡等。但是那个年代北京人不懂,就看海鲜觉得很高档。

到九十年代初,北京有三大粤菜馆,各种说法不一,有一个版本是:明珠海鲜、阿静粤菜、香港美食城。有6000块钱一根的皮皮虾,或者2000块钱一斤的苏眉鱼。当时社会上人们一个月挣几百块钱算多的,但还是有人吃,开支票付款。北京话管买东西买贵了叫“挨宰”,当时的名菜馆还有“三刀一斧”之称,去吃的也都是有钱人,改革开放以后第一批富起来的人,不少是“倒爷”。

再谈谈北京的风俗吧。北京整体上的氛围是偏保守的,旧时穿长袍马褂,远不如上海开放。它是古城文明,也是皇家文明,辽金元明清的首都都在这里,蓝天白云绿树红墙琉璃瓦,大家都很欣赏这种美。胡同里的墙是灰色的。有若干大的四合院,也有很多小破院,有巨大的贫富分化。

但北京后来也有西化。1949年以前,很多地方也很西化了。民国老北京有台球厅,有保龄球厅,乒乓球室,有舞厅,有高尔夫球场。当时的台球厅叫弹子房,保龄球叫地球。北京有些人在四十年代的时候穿着就和现在差不多了。很多影视剧里女学生穿黑裙子,上身是蓝色的盘扣中式衫子,是“五四时期”才这么穿。当然也有西餐厅、电影院。特别火的电影是《人猿泰山》《乱世佳人》,人们去西单看个电影、吃个西餐,跟现在一样。

《北京烟树》里的很多细节、词语,都是从历史文献、实地考察、采写口述史而来的。我有一个戏曲老师张卫东,跟着他学唱昆曲、单弦八角鼓;许多民俗活动我都去参加,去走一遍,要知其然也知其所以然。我加入了很多北京文化爱好者的讨论群,每天大家都在串换各种资料,很多老照片、地图、广告、文书、物件都在分享。

有个民国《吉房招租》的广告——“坐落于珠巢街六号住房廿六间新近大加修饰焕然一线租金格外从廉有愿租者请至官菜园上街镇江郡馆长班领看”。二十六间房子的院子出租,每月仅需几十块大洋。骆驼祥子每个月挣六块钱,但是当时大学教授每个月挣好几百。这些地点我都去走过,官菜园上街是1998年前后拆迁的,那里有一座北京唯一的儒福里观音院过街楼,拆得非常可惜,至今公交车保留了过街楼这一站。过街楼上面有匾额,南面刻“觉岸”,北面刻“金绳”,落款是道光十年(1831)四月。我上初中时曾去过街楼上玩,在上面拍过照片,当时就是玩,现在才觉得太珍贵了。

再看这个自行车的广告,“现代最流行之美式大把红色自行车大批大平,欲购从速。西长安街路南,峻记车行。”自行车清末就有,有那种有些流里流气的少爷秧子,辫子里弯上根铜丝,把辫梢翘起来,系上个铃铛,歪戴着帽子,跨着自行车呼朋引伴,像五陵少年似的,还组织个自行车会,叫“蹬云老会”,祖师爷供的哪吒。自行车解放前讲究凤头、三枪、大力神这些牌子,都是英国原装,叉子锁、摩电灯、带加快轴。五六十年代,一辆名牌车都得好几百块。到了七八十年代结婚讲“三转一响”,三转是手表、自行车、缝纫机,一响是收音机。这些东西是当时生活的大件儿。

风俗上,过去有的北京人每天吃两顿饭,上午十点多一顿,下午三四点一顿,饿了就着热茶垫两块点心。早起第一件事儿就是喝茶。但是北京的水不好,所以喝茉莉花茶,用茉莉花来窨茶叶,用香味儿来遮水的苦味儿。我后来去过福建武夷山,确实是南方水好,茶好。北京知名的茶叶铺,吴裕泰、张一元,都是安徽人开的。

北京的风貌在“五四”以来一直在维新,一直有较大的变化。每一次社会的变迁北京的风貌都会为之一变。

现在已经罕有“大宅门”了

南都:讲起这些老的传统、老的讲究,不免心生怀旧之感。你怎么看传统和现代的关系?

侯磊:我们对传统文化、传统生活方式的感情是非常矛盾的。一方面从社会变革来讲,有些应该被淘汰。另一方面,包括婚丧嫁娶的各种传统讲究都消失了,又觉得非常可惜。现在的人有喜欢复古的,也有喜欢西化的,这才是有意思的社会。北京是号称自己很传统。但现实中的很多传统是消失了的,但有些传统在观念里还保留着。

在现实中,北京现在的家族文化、宗族文化比较淡漠。家谱啊、祠堂啊、祖坟啊,全讲究不起来了。我上山西、江西、广东这些地方去看,还有高大的祠堂,有整个村子从明朝以来没搬过家。特别是春节的时候,南方都是要祭祖的,北京过去也祭祖,但现在已经没有人大年初一上坟了。以前出了二环路以外,北京的郊区全是坟地,城里有房子,在乡下还有几亩地嘛,不然人死了埋哪儿呢?现在都改成新式小区了。我家的祖坟地现在就被开辟成奥林匹克公园了。所以传统家族文化方面,北京已经淡化很多,更罕有什么“大宅门”了。

但观念上,北京还是偏保守,比如父母不愿意让孩子去外地上大学、工作,甚至不愿意与外省人通婚,也没有下南洋、闯关东、走西口那些文化。我希望北京变得越来越开放,越来越现代,减少保守的观念,少空谈,多实干。现在是一个积极奋斗的时代,喝点酒吹牛皮侃大山的懒散,太消极了。

胡同生活有乐趣也有悲苦

南都:你是胡同里长大的北京孩子。许多读者都见过胡同,打过卡,拍过照,但没住过。能不能给我们讲讲真实的胡同生活的乐趣?

侯磊:胡同生活中有乐趣也有悲苦。最大的乐趣是可以上房。有个电影叫《邪不压正》,彭于晏在胡同的房顶上走,在房顶上看鳞次栉比的瓦,远方干枯的树等等。胡同和自然挨得非常近。只要你挑起棉门帘子,冬天的寒风就扑进来了。你接触的就是天空、大地和自然。房顶上就像一个游乐场,也是一种美学,抬头天上飞着鸽子,身边跑着肥猫。我们胡同里还有一个养大白鹅的。大白鹅早上起来随着主人遛弯儿。主人快走,鹅也会张开翅膀快跑,非常可爱。

胡同是一个充满生灵的地方,也充满了人情味儿。过去的街坊邻里非常融洽。我还是小孩子的时候,中午经常上别人家里吃饭。胡同里指不定哪家的妈妈出门就喊:“×××,回家吃饭啦!”又有个声音从哪户人家传出来:“甭回啦,跟我们家吃吧!”等到下午,这几家的老太太就跑一块儿打麻将去了。午后的太阳透过纱窗照过来,房间里桌子上放的是朱顶红、蟹爪莲、万年青、君子兰。八十年代还炒过君子兰,一盆几十块钱的花炒到成千上万。

从前胡同里的老人们,七大姑八大姨都在世,现在都去世得差不多了。从这个角度讲,我还是怀念过去胡同里的温暖。

但同时胡同里也有纠纷。比如谁占了谁的地呀,谁放东西碍着别人事啦……因为居住面积太狭小,人们离得太近了,缺乏隐私,确实容易起争执。《红楼梦》里面写的那种大家庭、大宅门,在清末就已经没有了。清朝亡了以后,前朝旧臣、八旗世家都有一个败家的过程。现在北京很少有胡同里的书香门第,士大夫文化几乎消失殆尽。取而代之的是平民的、市井的,像贫嘴张大民,骆驼祥子那样。

旧时北京始终没有解决好的是巨大的贫富分化。一度北京许多人家都是祖上阔,爷爷活得最阔,爸爸穷,现在自己最穷,令人心酸。北京人会“下嫁”——女方会找不如自己的家庭结亲,防止女儿嫁过去受欺负。城里从来就没彩礼,还给嫁妆,陪嫁都是论“抬”,二十四抬、三十二抬……都是双数。身边不少同学,家里是姥姥家最阔,姥爷家最励志成功。姥姥嫁给姥爷是第一轮“下嫁”;妈妈嫁给爸爸是第二轮“下嫁”,经过两轮“下嫁”,生出我们这代北京乖娃来。

所以在北京住胡同有苦有乐。别人同样看这胡同,觉得无所谓,就这么过。而我就爱多想,想了就写。比如,每逢下大雪的时候,整个房顶上都是厚厚的雪,同时有枯草在风里抖着,为此我写了一篇《离离房上草》。冬天大雪覆盖胡同的感觉,我觉得是一种美。

“北京大爷”的善良与较真儿

南都:《北京烟树》里写到了你家族往事。20世纪30年代,令曾祖父在北平开了一家德容照相馆,旧址在中南海公园爱翠楼旁边,把爱翠楼也租下来开了饭馆。能不能介绍一两个你家族里有意思的人物,讲点儿他们的故事?

侯磊:中南海是1929年改的公园,1930年就对外出租了。我太爷爷庚子年去了日本,回来以后,不知怎么想的,家里开了照相馆,同时开了酒楼,维持着小康生活。中南海里挂了个牌子,写的“德容照相馆”;还有个分号在北新桥。照片的背板角上都会写上“德容照相馆”。那时候家里好几十口人,住一个三进的四合院,这是一个正常的生活标准,并不代表有多阔。太爷爷、太奶奶生了五个孩子,老二是女的,我们叫姑奶奶。另外四个爷爷再往下一共生了十七个,活了十四个。

照相馆在当时是挺挣钱的,是手艺、商业和艺术三合一的一个行当。我太爷爷和爷爷都是照相馆里洗相片的老师傅。拍照片的胶卷往前是胶片,再往前是玻璃底片,家的玻璃底片被我玩碎了好多。

照相馆的往事可以再写一写,包括来照相的人,穷的富的都有,当时怎么伺候人照相,怎么拍剧装照等。那时候的底片是可以修版,可以上光的。你看洗出来的老照片人脸比较白,都是经过修版的。我爷爷是修版的一个高手,一生都不顾家的人,孩子几岁他都不知道,就知道洗相片,不大擅经营。德容照相馆不算规模太大,1949年以后,就挣不着什么钱了。一百年来,家里经过了一个发家——败家——维持现状的过程。

我爷爷行三,我有一个五爷,行五。五爷就是一辈子游手好闲,一辈子不上班,不爱干活,懒。他最小,父母疼爱他。他的工作就是给家里“帮忙”,没有正经上过班,家里开什么买卖他就在家里干。1949年以后,都给分配了正式工作。他正式的工作不爱干,调来调去,换来换去,后来就不上班了。就靠家里,家里吃完了吃老婆,老婆死了吃女儿,女儿死了吃外孙,就这样靠街道补助活着。没有什么太大的恶习,就是游手好闲的一生。就这样一个老头,我小时候在他身边长大,他对我还挺好,经常把我叫他屋里,给我夹块肉吃。他会拉胡琴,会唱戏,能写两笔字儿,会开个简单的药方。他病了不去医院看病,去买个中医的通俗小册子,自己给自己开药方。现在也有不少这样的人。因为家里从小阔过,家境又败落了,但是孩子已惯坏了。我觉得不应该养成这种风气,当然这也不是老北京独有的。

南都:有人说,许多北京人都有一种“大爷”范儿,“北京大爷”是一种什么样的人?

侯磊:北京大爷,姑且作为北京男士某些性格的一个代称。

首先来说,他们是善良的人,是充满了各种小毛病的、善良可爱的人。有的北京大爷说话很损,很傲慢,表面上不是自来熟,但是心很善良。你有什么事情求着他,他会认真帮你,给你想办法。同时他们的毛病也不少。比如有的人整天喝点酒吹牛皮,并不一定真有酒量,喝完了就侃大山。另外就是骨子里的重男轻女,号称“大男子主义”,实际上是没有现代性别观念。认为自己是老爷们儿,女的是老娘们儿,老娘们儿就该回屋里呆着去。总之他们是“前现代”的人。第三就是爱面子,认死理儿,较真儿。

举个例子,有一回,我姑姑坐我的车,把雨伞落我车上了。后来我的一个朋友坐我的车,赶上下雨就把这伞拿走了。然后这个朋友出国,伞就拿不回来了。我爸就跟我急,让我赶紧把伞给姑妈还回去。我说我赔她一把更好的。但我父亲不干,必须要原来的那一把。他的理由是,你凭什么把别人的东西给别人?我想了想,觉得是有道理的,只是有时缺乏变通。

南都:写北京的作家很多,你自己最喜欢哪位前辈作家笔下的北京?

侯磊:我比较喜欢老舍,还有文康、蔡友梅、穆儒丐,或者掌故学家瞿宣颖等。老舍写的是现代文学,但比他早或同时代还有很多人,使用古典白话文或文言、半文言从事传统文学创作,这些我都非常喜欢。它们展现出了北京之美,现在很多的美都已消失了。

翻看一些北京的古籍,北京过去这儿也是景点,那儿也有好吃的,就跟《清明上河图》或《东京梦华录》展现的一样。但现在都没有了。包括过去写北京的游记。我在这里也推荐两本,赵国忠编的《故都行脚:民国北京游记》,以及子瑞编著的《旧京游记》。

南都:请你推荐几个小众又有京味儿的景点。现在如果要领略传统的北京美食,到北京饭馆应该怎么点菜?

侯磊:知名景点之外,北京有众多的寺庙,像雍和宫、白云观、东岳庙、广济寺、广化寺、法源寺,在郊区还有戒台寺、潭柘寺、大觉寺等等,都值得去看的。

说起点菜比较难。真要是讲究的话,可能到一个饭馆就点他一两个招牌菜吧。现在有几个清真饭馆不错,我推荐的菜式有扒肉条、扒羊脸、宫爆豆腐、酱爆蘑菇、菊花鱼、熘羊肝、炸羊尾儿等。

采写:南都记者 黄茜