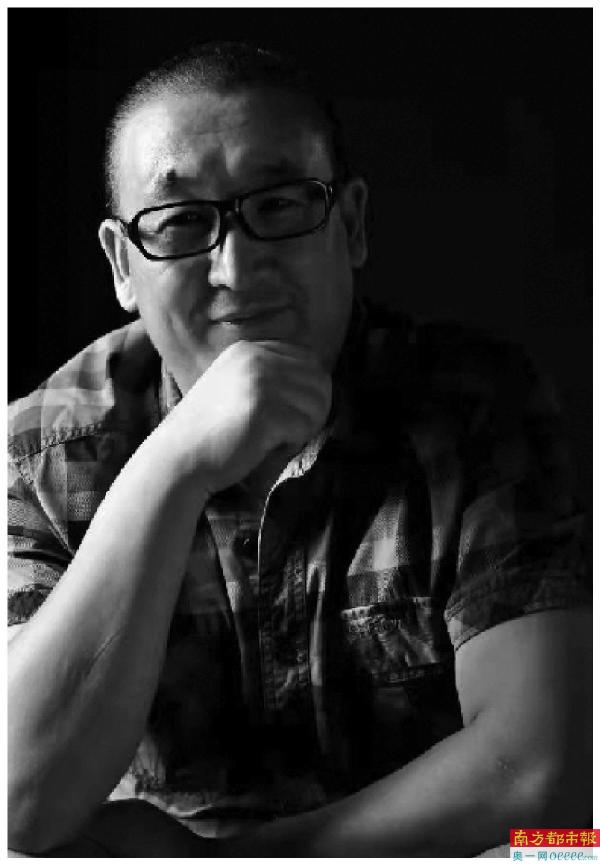

作家陈继明,1963年出生,北京师范大学珠海分校艺术与传播学院教授。2019年10月起曾在汕头挂职、生活一年。

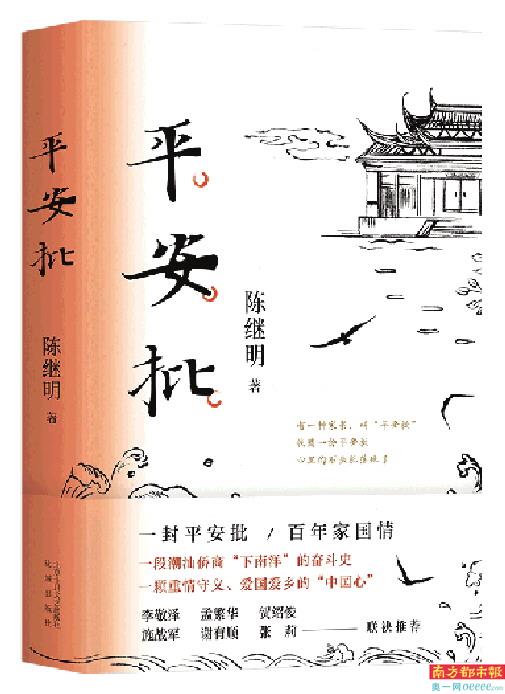

《平安批》,陈继明著,北京十月文艺出版社,2021年10月。

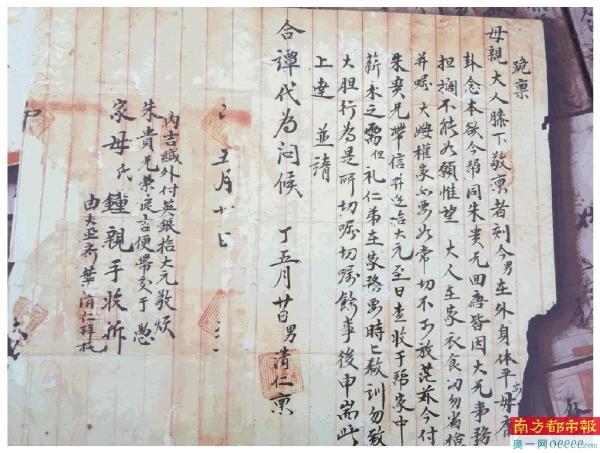

“侨批”资料之一。

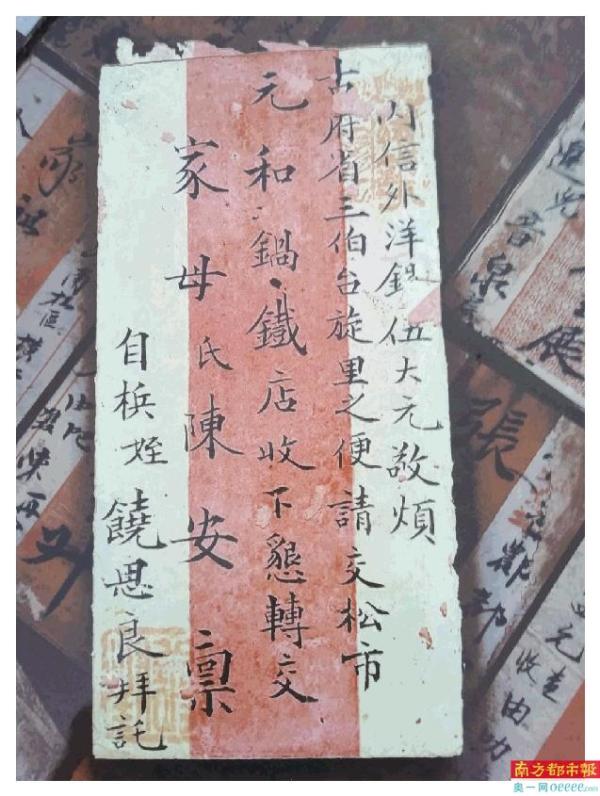

“侨批”信封之一。

在广东潮汕和闽南等地,清末以来出海谋生的番客(海外华人华侨)通过民间银信局或批局汇寄至国内的汇款及家书,被称作“侨批”(潮汕话中“批”即“信”)。而在经历了数十天颠簸航程,历尽千辛万苦侥幸登岸后,番客们寄出的第一封报平安的批,便是“平安批”。

“在少年阿佛的想象中,人因此而分为两种,一种是寄平安批的人,一种是等平安批的人。后者比前者可怜多了,除了在家里苦等和拜老爷,什么事也做不了。收到一封平安批,心里的石头就落地了,至于以后,暂时可以不牵挂了。”

著名作家陈继明的长篇小说《平安批》,以侨批业和独特的侨批文化为载体,讲述了一段潮汕侨商“下南洋”的奋斗史。最近,由北京十月文艺出版社、《人民文学》杂志社联合主办的“番客故事与家国情怀——陈继明《平安批》创作研讨会”在京举行。

会上,与会专家学者对《平安批》给予高度评价。文学评论家王春林表示,《平安批》让读者直观地了解到“下南洋”与侨批文化的历史,“具有填补题材空白的意义和价值”。《文艺报》主编梁鸿鹰认为,小说写得安静、文雅、悠远,没有浮躁之气,“叙事步履非常扎实,有静水深流的感觉。”

文学评论家贺绍俊则表示,番批、侨批的核心是中国人浓烈的家国意识和家庭观念。“平安批意味着对亲情的重视,对家庭的重视,由此又升华出责任心和义务担当,而这一切又有赖于一个平安稳定的国家作为支撑和后盾,因此也就培育出一种人民的国家意识,所谓国大平安就是这个意思。陈继明这个小说紧紧扣住这一点构思,他写出平安批这样的历史现象或叫历史文物的政治思想内涵。”

讲述潮商“下南洋”奋斗史

小说中,郑梦梅肩负重振溪前家业的使命,而立之年只身闯荡南洋。在异国他乡,经营批局意外地成为了他一生的事业。抗战爆发,潮汕侨商以各种方式抗日救国、赈济难民。海上邮路阻断,郑梦梅与乃诚父子冒着生命危险走陆路送番批,开辟了一条新的在战火中运送番批及抗战物资、捐款的“生命线”……

《平安批》依循线性时间顺序组织叙述,却具有精巧的多声部结构,不同的声音、不同的视角在文本中形成对话和张力:溪前与溪后、老祖与儿孙、番客与潮汕姿娘、侨商与南洋劳工、传教士与信徒、侵略者与死士、中国人与外国人……有对郑家祖辈在南洋斩获商业成功的追忆,也有对早期潮汕侨商发家史的反思;有关于留守家乡的潮汕姿娘的美好书写,亦有对其身处“社会机器最末端”、“不被质疑地成为受害者”命运的深刻洞察。

这一切搭建起一个宏阔的话语空间,将近代以来的中国历史,人与人、与家族、与故土的血脉关联,乃至潮汕及南洋地区的饮食、建筑、戏曲、宗教、方言、习俗,各种音调,各种明暗,各种滋味,各种色彩,矛盾的不矛盾的,统统涵容其中——使得《平安批》成为一个具有复杂肌理的文本。

“家国情怀”的指向永远是人

在访谈中,陈继明告诉南都记者,为了写作《平安批》,他在汕头驻地一年,查阅资料、整理番批、走访当地老人……一个爱国华侨闯荡南洋的故事逐渐酝酿成熟。

陈继明是西北人,曾经长期在西北工作生活,后迁居珠海。外来者的身份和视角,让他“可以不做潮汕的代言人”,“可以跳出潮汕看潮汕”,对所见所闻敏锐感触、冷静省思。

潮汕有俗谚:功夫久久可谋生,生意细细会发家。大海对于潮汕人而言,不是绝路,而是生路。《平安批》中最让人印象深刻的,是潮汕侨商群体的低调谦卑与“驴生拼死”。陈继明说:“潮汕人的性格其实是中国人的性格,甚至可以说,是中国人性格的加强版。这样的性格,是传承,是血脉,也是经验和现实教化的结果。”

同样令人动容的,是海外华侨在民族危难时所怀抱的守信持义、爱乡爱国的“中国心”。家国情怀,在陈继明看来,在《平安批》里是一个“文学和小说的命题”。远人与故土情牵一脉,当抗战爆发,漂泊南洋的寄批人和写批人聚在一起嚎啕大哭,这一幕充满悲怆感人的况味。

对陈继明来说,“家国情怀”的指向永远是“人”,一个个有血有肉的,伟岸的人或渺小的人,是对人与人性的牵绊、观照与悲悯。

南都专访陈继明

“平安”二字,是侨批的灵魂所在

南都:你以前对“侨批”了解吗?为写《平安批》做了哪些功课?

陈继明:以前我对“侨批”缺乏了解,不过,看过资料后立即就有了兴趣。我喜欢这个题材的地方主要有两点:一是它“外向”的部分,中国人走出去,下南洋,故事的时空可能会很开阔;二是故事所处的时间——清末,民国,这个时间点有可能触及中国近现代史,拓宽小说的意义空间。所以到了潮汕之后,我首先做的功课和侨批并没有直接关系,我先到了潮海关博物馆,搜集海关资料。我预料,海关资料里藏着重要信息。果然,这方面的内容打开了我的视野,让我看到了西风东渐的实际过程,以及由此而引发的误解和难题。东方和西方是如何看对方的。东西方是如何接触、碰撞和融合的。这个视角让整个小说有了根基。然后我再去了解侨批,查阅侨批资料。

南都:在查阅侨批的过程中,有没有哪一封或者几封侨批给你留下了特别深刻的印象?这部小说涉及的是整个侨批业,但小说名字却叫“平安批”,有什么特别的意味吗?

陈继明:有一封长达3000字的侨批,我印象深刻。是一个儿子写给父母的来批,回批可能显示父母近来常吵架,父亲脾气大,母亲写信说给了儿子,来信中儿子便婉言劝说父亲多理解母亲,“对家庭要慈祥为怀,多所宽谅给母亲”,行文中可看出,儿子的心更体谅母亲,信中说:“母亲理家由来已久,儿自小追随左右,深明一切”,“伏望父亲切勿时时吵闹”,诸如此类,实在是一封特别好的家信,读来令人柔肠寸断。我在小说中替人物写的批,其中的基调主要得益于这封长批。小说题为《平安批》,则有较深用意。

“平安”二字,我以为是侨批的灵魂所在,却一直被人们所忽略。在此书之前,“平安批”作为侨批的一种,很少被单独提及。看资料的时候,当我看到“平安批”这个词的瞬间,立即决定用它做题目。在小说里“平安”二字有多重意味,但是在这里,由我来说清楚并不容易。

南都:小说主人公郑梦梅而立之年过番,在暹罗兴办批局,抗战时期冒着生命危险走陆路送番批,开辟新邮路代替海上邮路,保持了一条在战火中运送番批及抗战物资、捐款的生命线,这个故事在真实历史中有原型吗?经营批局的潮商在战争年代为国家做过哪些贡献?

陈继明:潮商对中国近现代的贡献非常大,孙中山的革命资金相当一部分来自潮商。有些捐款是以侨批为掩护寄回国内的。抗战开始后,每一封批款的百分之一成为抗战捐款,由批局代收和转交。海上交通堵塞后,很多抗战物资也从新邮路进入。

新邮路的内容是有原型的。个别当事人还在,大部分当事人的子女还在,有关的回忆文章和资料非常多,给我的写作提供了方便。但是,郑梦梅这个人物和他的儿子乃诚,以及具体行程,大部分细节,是虚构的。为了让这部分故事不单单是寻找新邮路的故事,我特别加进了人物乃诚,让乃诚是一个有精神问题的青年,父子之间有严重隔阂,二人本次相伴而行,是父与子的徒步远行,一路上曲折艰难的经历让乃诚痊愈,父子二人最终得以和解。

南都:你在小说里非常详细地写到了暹罗批局的运营情况,包括当地出台办法设置门槛时,批局采取的各种各样应对措施。这些关于批局的详细资料通过什么方式获得的?你在其中加入了哪些小说家的构想?

陈继明:侨批,作为一个行业,我有计划把它的历史写出来。和民族史、家族史、人物史并置。所以,我也注意描述了侨批本身的历史,以及这个行业的运作方式和日常状况。这部分内容参考了资料,但在使用的时候注意了分寸,有取舍有改装,也有纯粹的虚构,比如,小说最后“口信为凭”的部分,是虚构的。

梦梅的原型是我父亲,一个有点闷的乡村知识分子

南都:文学评论家贺绍俊先生提到,《平安批》最突出的是塑造了梦梅这个人物,他身上最重要的就是他的爱国精神和中国传统文化的和谐精神。我想郑梦梅的个性在潮汕侨商里不是很典型的,请您从作者的角度谈谈为什么塑造这样一个书生意气的潮汕侨商形象?它在生活中有原型吗?

陈继明:郑梦梅的个性特征,可能并不像其他人物那么突出。我觉得,他是一个有点闷的乡村知识分子形象,他就应该这样。依照习惯,我会给任何一个人物找一个原型的,这个形象的原型是我父亲。我父亲个不高,喜欢舞文弄墨,一生背负着重振家族的重担,家里人丁不旺,男人多早死,这些特征都来自我父亲。

南都:小说里为什么设计了乔治和董姑娘这两个人物?他们所带来的他者的、反思的视角,对小说的叙述能起到什么推动作用?

陈继明:这两个人物是最早出现的。先是乔治,研究潮海关资料的时候,我想应该有一个人物,是曾经的潮海关关长的儿子或侄子。他有机会接触秘密,他手上有一本叔叔留下的日记,他和中国女人生下了儿子和女儿,长期生活在中国,可以用不同的眼光看世界,看中国。董姑娘的原型,是一个名叫斐姑娘的美国传教士,在世的时候曾有三四本关于中国的著作在美国出版,潮汕有非正式出版的译本。斐姑娘和潮汕女人同吃同住,会说潮汕话,在潮汕生活了二十年,她的著作表明,她有浓厚的人道主义情怀和历史主义眼光。如您所说,这两个人物,是他者的、反思的视角,对中国和中国人有肯定,也有质疑,在小说中所占字数并不多,但作用很大,让小说有一种弹性。

我想,这也解释了,长篇小说为什么不能没有结构。我以为,长篇小说——尤其是现代长篇小说,最大的秘密就是结构。简单说,现代长篇小说不一定采用全景式长河式方式讲故事,而会精心编制一个结构,结构使文本内部有一种对话和互文关系,并滋生意义。作家不再直抒胸臆,或者说,作家的直抒胸臆,变得比以前那种文本更谨慎更微妙,局部行文要有更多权衡和推敲,要接受结构另一端的制约。在这本书里,中国人和外国人就是一个双面结构。另外,外面的男人和家里的女人,也是双面结构。溪前和溪后是另一个双面结构。这本书总体上的结构则是集散式结构,以侨批来集中,各部分又相对独立,形成在母体之处的小结构,比如南洋部分,郑梦梅祖先死亡之追踪部分,抗战部分,处理沉批死批部分,依芸家番批部分。

潮汕人的性格是中国人性格的加强版

南都:乔治总结潮汕人的性格,说潮汕人是全世界最现实主义的一群人,“赊三千不如现八百”。还有一个词“驴生拼死”,后来也曾出现在番批文字当中。你自己怎么看潮汕人的性格特征,怎么评价它的利与弊?

陈继明:在我看来,潮汕人的性格其实是中国人的性格,甚至可以说,是中国人性格的加强版。这样的性格,是传承,是血脉,也是经验和现实教化的结果。不能不用极端的现实主义和驴生拼死的态度去奋斗,去闯荡,有人葬身大海,有些死在异国他乡,活着的,要急于把挣到的钱寄回家,如果发家了,迟早还要回来,落叶归根,衣锦还乡。潮汕把下海远行称作“讨海”,国内其他地方把出外谋生称作“讨生活”,一个“讨”字道尽了所有辛酸和可怜,其中的个别人在外面发家了,则迟早要“衣锦还乡”——正所谓“富贵不归乡,如衣锦夜行”。其穷其富,本质上是一样的,其精神属性显示了农耕文化和封建政治下,人的弱小,人的孤单,人的无力。所以,小说中的这条线,我在写作的时候,始终心怀悲切和伤感。

南都:番批的两端——下南洋的男人和留在银溪的女人,是两幅截然不同的图景。《平安批》里前后半段各有两个非常重要的女性,前半段是溪前的老祖,后半段是继老祖主持家业的乃铿。这两个人物形象特别光彩照人,她们是否可以看做潮汕姿娘的典型?作为男性作家,你怎么去挖掘这些女性的心理?

陈继明:这两个人物,加上另外几个潮汕女性,合起来,代表了我对潮汕女性的整体印象。她们是沉默的大多数,她们出现在文字中的时候,通常就是几个形容词。当我也试图使用那些形容词的时候,我觉得有些艰于开口,甚至有羞耻感。我下决心把她们塑造出来,成为这本书的真正主角。表面上,主角是一个男人,实际上,主角是那些女性。她们承受了所有的生命之重。我的很多感受,借董姑娘之口说出来了。你可以看出,我是一个女性主义者。一个社会是否先进,看女性是如何生活的,女性是否有尊严。写老祖和乃铿的时候,我心里充满悲伤。一开始我很惧怕,担心自己写不好女性,尤其是潮汕女性,但是,当我开始写的时候,她们就一个个活起来了。当小说的内部张力一点一点产生后,人物就会在张力中成为自己。

南都:《平安批》最后为什么附上一段《依芸家的番批》?这几十封番批也是戛然而止,为何不讲完整依芸的故事?

陈继明:《依芸家的番批》是没动笔写的时候,就已经计划好的。小说的最后,必须附上几十封番批,有文献学意义就可以。但是,后来不满足仅仅附上番批,更想让番批和故事有联系,于是,把中间已经出现的依芸故意留下来,放在番批里说。实际上,这些番批里有三个人物,除了依芸,还有她父亲,她丈夫。三个人的形象隐约而见,还算完整。我觉得,依芸的故事已经讲完了,如果再讲,小说结构不允许。有不少读者还想看更多依芸的故事,有人建议我另写一部小说,把依芸的故事讲充分。我正在考虑这种可能性。

人在海外,祖国是一个切实的对象

南都:这部小说里有一些特别感人的情节。举个例子,抗战爆发之后,南洋侨胞知道国家陷入战乱,纷纷前往批局寄钱回国。写完信,寄批人要求写信人读一遍,乃诚读到“前日接吾母回批”一句泣不成声,梦梅接过信来替他读,读到“精神皆在家中”一句时竟然也泪如雨下。你在书里写道:“大家一看连郑老先生也哭了,就像同一块大绸子被同一双手撕开一样,越来越多的人跟着哭起来,有人根本不清楚为什么哭也在哭。队形突然散开了,只见人们东倒西歪,全都闭紧眼睛张大嘴巴在哭。”

这部小说把故园之思落实在细细碎碎又实实在在的一封番批上,落实在了对具体的生命的牵挂上。由于小说里融入了辛亥革命、抗日战争等历史,你在创作的过程中,有没有考虑过怎么去处理家国/民族与个体之间的关系?

陈继明:“家国情怀”在小说里是一个文学命题。生活在海外的人,必须要随时面对和处理的对象,除了家,便是国。在海外的人,和在国内的人有一个重要区别是,人在海外,祖国,成为一个切实的对象。祖国,在他们眼里不再抽象,陡然有了肉身性。而且,家和国,两者会混同在一起,往往分不清谁是谁。当他们因为国难当头大声哭泣的时候,他们哭泣的对象,是国,是家,也是别的。这一点,我再三推敲过,我这样写是因为我认为自己足够诚实,也足够尊重事实,更重要的是,在我眼里它不是政治命题,是文学和小说命题。这些文字的背后仍然暗藏着悲伤和怜悯。对人的悲伤和怜悯。一切都说明人是弱小的盲目的。一切问题还是人的问题。

南都:另一个很感人的方面是批脚(送信的专人)、水客们不留一封沉批死批,守信持义的精神,这种精神带有一点江湖气,是不是也是潮汕地区所独有的?

陈继明:批脚和水客们处理沉批死批的方式,全世界绝无仅有。守信持义是这个职业的宗教。另外,同时也有制度加以保障,抢劫侨批者要治重罪,批局招收批脚和水客要由德高望重者担保,还要进行严格苛刻的考察。时间长了,习惯就养成了。

南都:通常文学作品里写到去异乡闯荡,总会涉及两地的文化落差,主人公的内心往往感受到陌生与不安。但在《平安批》里,下南洋的梦梅们并没有觉得不安,反而内心中有一种巨大的安宁,这是什么原因造成的?

陈继明:潮汕人的基本气质就是安宁。他们很会过小日子,他们有自己的内心习惯,十分自洽,能够随时坐下来喝茶谈天,把小日子过好。富人如此,穷人也如此。这是我的观察所得。

我的写作可能会变得更有勇气

南都:这部小说中您有意加入了一些潮汕方言,比如番客、水客、批局、批脚、姿娘、孥仔、乌水、雅……在小说写作里,方言太多影响阅读,完全不用方言,又会丧失天然韵味。如何做到恰到好处?请你谈谈在方言的使用和掌控上的心得。

陈继明:中国作家,无论南北,主要用北方话进行写作。使用方言,一般会剔除冷僻生硬的部分,只选择和北方话可以融合的部分。同时,方言用得好,可以影响书面语的行腔和味道。方言里包含着一个地方历史、人性、地理等复杂的因素,一些生动鲜活的气息,一些微妙细小的气味,必须用方言来表达。这方面我下了很大功夫,我想,不是潮汕方言需要我,是我需要潮汕方言。潮汕话是远离政治中心的方言,有些字词保留着最初的本意,能看见源自久远的素朴和天真,有些又是在相对隔离和偏远的环境里新生的语言,刚直耿介,甚至生猛凶悍,两部分都十分明显,不难分辨。作家对语言一般很重视,也很敏感,写作时,上述两类方言我分别选用了一些,并主动服从或接受它们对这部小说行文的可能的影响。另外,在家的人多使用方言,在外的则不一定。实际上,我使用的方言并不多,在小说里,却有一种弥漫的效果。这就是语言的魅力,气味的魅力。

南都:因为主角梦梅喜爱看潮剧,小说中还几次穿插了大段的潮剧。你自己也是潮剧的爱好者吗?为什么说“又老又苦”是潮剧精髓所在?

陈继明:我不是潮剧爱好者,我完全看不懂,主要原因是基本上听不懂对白和唱腔。在小说里,潮人则一定离不开潮剧。郑梦梅休息的方式就是看一场潮剧。另外,潮剧本身也有点文本中的味道,和正面故事有潜在的互文关系。潮剧多老戏苦戏,很多历史消失后,都还保留在戏剧里——潮剧、秦腔、越剧、豫剧,很多地方戏大概都是如此。“老”和“苦”两个字,我以为很有意味。它至少表明了,我们的生活在很长一段时间里并没有本质变化,其“老”其“苦”,一直被民间戏剧玩味来玩味去,缺乏深刻的反思和修正。

南都:你是甘肃人,曾经长时间在西北生活。在写作《平安批》的过程中,其实也是以他者的身份在观察和研究潮汕历史文化。你觉得这种外来者的身份给您的创作带来了哪些挑战,又让您具备哪些优势?

陈继明:以西北人的身份,写潮汕人,劣势是明摆着的,但是和优势相比,我觉得优势略大一些。那就是我可以跳出潮汕看潮汕,我看到听到的所有事情,在我心里都有参照物。我不会沉溺其中,我也没有写什么不写什么的忧虑。我可以不做潮汕的代言人,我写的是一部长篇小说,始终只以小说理念思考问题。

南都:《平安批》这部小说在你的个人写作史上有什么意义?

陈继明:通过这本书,我的写作可能会变得更有勇气。另外,我也比以前更相信走出去的意义,走出书斋,到生活中去,到田野里去。对于怎么讲好中国故事,也有了一些新体会。

采写:南都记者 黄茜