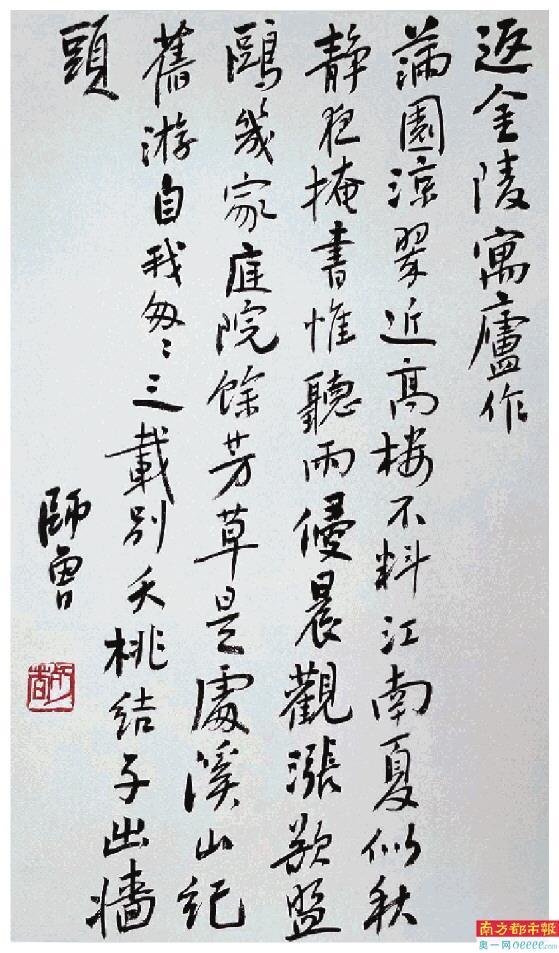

陈衡恪行书诗轴之一。

□ 刘经富

1930年,钱基博撰《现代中国文学史》,在“陈三立”一章后附“陈衡恪”,谓“三立诸子皆能诗,而长子衡恪名最著……为诗喜学谢灵运、谢惠连,尤挚言情。妇范早卒;继娶汪,又卒,悲之甚”。

陈衡恪(师曾)元配范孝嫦(乳名菊保),不幸于1900年二十五岁时荃蕙早摧,继妻汪春绮(梅未)又不幸于1913年三十一岁时香销玉殒。春绮逝世一个月后,衡恪含泪刻了一方印,印文是“深知身在情长在”,边款:“师曾悼亡,乃有此作,灯前自赏,不禁泫然。”“深知身在情长在”是李商隐的诗句,诗题为《暮秋独游曲江》:“荷叶生时春恨生,荷叶枯时秋恨成。深知身在情长在,怅望江头江水声。”1916年,衡恪绘《墨荷》图,在图上题写了李商隐这首诗。值得注意的是,他将“怅望江头江水声”改成“怕听江头江水声”。

孝嫦、春绮相继病故,使衡恪陷入“此恨绵绵无尽期”的哀痛中。曾以孝嫦、春绮的字号将自己的书房名为“菊梅双影庵”,镌刻“菊梅双影庵”室名印一方。

民国时期的诗评家普遍认为衡恪于诗一道虽承家学而不貌袭其父。初学选体,不为唐宋所囿。诗风冲和萧澹、情真语挚、思深味隽,悼亡诸作尤工。首先揭橥衡恪悼亡诗价值的是陈衍(石遗),他在《石遗室诗话》中对衡恪的悼亡诗有独到的评点:

悼亡诗古今不知凡几,真悲哀者却少。师曾屡有作,无不真悲哀者。《吴仲成再婚感而有赠》云:“新婚人所欢,再婚人所叹。不识新人意,常忆故人颜。”皆佳句也。师曾笃於伉俪,再悼汪氏亡,悲之尤甚。年来有诗,必使余酌定之。一卷百余首,悼亡之作居十三四,即非悼亡题目,亦牵动及悼亡,与余十年来真同病矣。真挚语至多,莫如《题春绮遗像》一首(见下文)。《法源寺看花》云:“我心不能春,春色忽到眼。兀立禅堂下,犹带泪痕潸。森森出墙枝,弄晴殊瑟僴。留此娱须臾,但愁风力刬。”时君方有骑省之戚也。《月下写怀》云:“丛竹绿到地,月明影斑斑。不照死者心,空照生人颜。”亦悼亡作。君深於情者,故为余画《萧闲堂著书图》,题诗有云:“至情深刻骨,万事莫与偿。”“万事”五字真能写我心,可抵悠悠者千百言也。

另一位对衡恪悼亡有深刻体会的是朱金城先生。1985年5月,中华书局编辑出版的《学林漫录》第十集发表了朱金城《读〈陈师曾遗诗〉零墨》一文。文中对衡恪悼亡诗的解读,至今仍觉有指导意义:

陈衡恪曾说自己“画为上,书法次之,诗词又次之”。的确,他的诗名被其巨大的画名所掩。实则他的诗作在晚近诗坛占有一席之位。汪辟疆的《光宣诗坛点将录》、钱仲联的《近百年诗坛点将录》,衡恪都榜上有名,其诗风格平淡自然,感情深挚,和他父亲陈三立不一样。特别是悼亡诗,缠绵悱恻,俨有晚唐韵味,具有强烈的艺术感染力,诚如《石遗室诗话》所论,是“真悲哀者”。如《春绮卒后百日往哭殡所感成》:

我居西城闉,君殡东郭门。迢迢白杨道,萋萋荒草原。来此尽一哭,泪洗两眼昏。

既不簠簋设,又无酒一尊。焚香启素幄,四壁惨不温。念我棺中人,欲呼声已吞。

形影永乖隔,目渺平生魂。我何不在梦,时时闻笑言。倏忽已三月,卒哭礼所敦。

我哭有已时,我悲郁难宣。藕断丝不绝,况此绸缪恩。苦挽已残月,留照心上痕。

故人九原土,新人三寸棺。相继前后水,一往不复还。我何当此戚,泪眼送奔澜。

生时入我门,缘髪承珠冠。死别即尘路,灵輀载鸣銮。忽忽十年事,真作百年看。

念此常恻怆,凋我少壮颜。少壮能几何,厌浥朝露团。会当同归尽,万事空漫漫。

《石遗室诗话》评论说:“第二首冠銮二韵眼前事人不能道,愈瑰丽乃愈悲痛,所谓不堪回首也。师曾哀乐过人,真悲哀语,皆非浅衷人所知。”陈衍写诗话时,其妻也已去世,同病相怜,因此对师曾的悼亡之作有极其深刻的感受。当时师曾还画了一幅《萧闲堂图》送给石遗老人,并作《石遗先生之夫人所居曰萧闲堂,夫人卒后八年,命刻萧闲堂印并为图,因题》诗云:“阅尽人间世,独有萧闲堂。至情深刻骨,万事莫与偿。山含夕阳古,叶落空阶凉。抱此垂垂老,哀歌天地荒。”

这首诗虽是写石遗老人的恨事,也是在发抒自己的悲哀,可见他们两人情感的共通之处。衡恪这种情感也融化到替别人题画的诗中,如《为陶仲眉画春红洗砚图》:“客馀孤灯老鬂丝,凄凉同病似微之。不知多少铭花泪,化作春红洗砚池。”自序:“黄莘田之妻藏一砚,莘田取东坡诗意名之曰生春红,悼亡后作一诗镌砚背云:端州共汝买归舟,翠羽明珠汝不收。只裹生春红一片,于今墨渖泪交流。仲眉悼亡后二十余日适得此砚,感怀靡已,属为图以记之,而予亦同此戚,触绪生悲,不觉言之凄咽也。”

衡恪又有一首《题春绮遗像》云:人亡有此忽惊喜,兀兀对之呼不起。嗟余只影系人间,如何同生不同死。同死焉能两相见,一双白骨荒山裹。及我生时悬我睛,朝朝伴我摩书史。漆棺幽閟是何物,心藏形貌差堪拟。去年欢笑已成尘,今日梦魂生泪泚。

这首诗的语言如同说家常话一样,而丰富的感情起伏变化却紧紧扣住读者的心弦。诗的开头说人死后能见到遗像是一桩喜事,但是“兀兀对之呼不起”又勾起了失去亲人的悲痛,转而再想到“同死”,而同死仍不能相见,不如让遗像“朝朝伴我摩书史”。诗的后半部分又将笔锋转向现实,从“漆棺幽閟”一直写到“去年欢笑”,感到分外的孤寂和凄凉,以至悲泪纵横。全诗采用情景交融、虚实相错的手法,一气呵成,具有“难将终夜长开眼,报答平生未展眉”的艺术魅力,确实是他诗中的上乘之作。

除陈衍、朱金城两家所点评的上述诗作外,衡恪还有以下悼亡诗:

悼亡

问尔魂归何有乡,残年孑影感临觞。事同饮鸩销膏尽,梦付驰驹积恨长。

箧有残煤缠粉涙,壁留遗挂掩虚堂。素衣化缁诚何意,独对京尘苦月黄。

出门

出门惘惘见残阳,万柳迷尘入浑茫。浪迹何曾关去住,绝弦谁与说宫商。

钿车暗感当时路,蕙叶先凋昨夜霜。过尽层楼归未晚,乱鸦空绕汉宫墙。

生别离

暧暧灯烛光,含悲下空堂。红罗点别泪,是妾嫁时裳。江湖日色晚,恻恻肠空断。

岂无重见时,寒波荡修远。妾身鸿毛轻,君恩海水深。情伤贝锦什,为奏白头吟。

春绮卒期年矣哭之以诗

别我刚成一岁回,幽宫从此閟寒灰。悠悠同是无根者,落落谁为出世才。

即事寻源身正苦,浩歌作达意何哀。宵来独对寒镫下,一往沈冥泪暗催。

哭奠春绮殡宫

尖风削面遶东城,呜咽重来意不任。荒寺寂寥林木异,素帏幽冷网尘生。

同居华屋宁非分,猛见榱题又失声。我若先归九泉下,知君无泪得生倾。

清末民初年间,著名的悼亡诗词与悼亡诗集,记忆所及,许振祎为悼其姬人刻《诒炜集》,程学恂为悼其姬人刻《鹣恨集》,张雨珊有悼亡词一百首,名为《湘弦离恨谱》,陈衍有三百韵悼亡长诗。但像衡恪这样两赋悼亡,哀感顽艳,实不多见。

1909年,衡恪好友胡朝梁赠诗中有“陈家兄弟文章伯,佳句流传江海间”之句。自1906年散原老人陈三立开始在报刊上发表诗作后,首先跟进的是衡恪,接着是方恪(他以发表词作为多),接着是隆恪。陈氏父子的名字频频在报刊上出现,有时父子诗文刊载在同一天报纸的副刊或同一期杂志上。十余年间,陈氏父子名声大噪。世传散原诸子均能诗在这里得到了印证,得分最高者当属衡恪。表面上看是由于衡恪此时的画印书诗均达到了相当的高度,而背后的因素则来自于传统的“世重其艺,我重其人”。衡恪人品之好,是当时文坛士林一致公认、口耳相传的。1923年8月衡恪猝逝,师友侪辈同声一哭。正在布鲁塞尔访问的蔡元培从《晨报》上得知噩耗,悲叹“陈师曾君在南京病故。此人品性高洁,在现代画家中,可谓难得之才,竟不永年,惜哉!”

古代文论家有一个观点,谓诗导性情,不争工拙,“所以读君诗,亦知君为人”(白居易语),“功名之士,必不能为泉石淡泊之音;轻浮之子,必不能为敦厚大雅之响”(叶燮语)。以此观照衡恪的诗作,觉前贤对其风格的点评是准确到位的。以他平和谦抑、不趋时触热的性情人品,不可能去写黄遵宪、梁启超那样的“诗界革命”诗,也写不出他父亲陈三立那样奥涩曲折、沉郁孤愤之作。陈衍论诗主清切,故与衡恪颇投缘,引为同调。所撰诗话,对衡恪诗作评价极高,谓“散原诸子多能文辞,余赠师曾诗,所谓‘诗是吾家事,因君父子吟’者也。师曾近作,真挚处几欲突过乃父”。

1988年,北京荣宝斋出版了《陈师曾印谱》,收入“深知身在情长在”印。笔者一见此印印文即爱其俊爽,辞浅意深,似有晚唐风味。彼时尚不知这是李商隐的诗,多年来我一直以为它是衡恪自己的佳句,它与“师曾悼亡,乃有此作,灯前自赏,不禁泫然”的边款营造了一种伉俪情深、深情绵邈的伤感氛围,使读者对这位悼亡人产生了深深的敬意。的确,衡恪的悼亡是真诚的,没有丝毫矫情的成分。他对两位前妻(1916年三娶黄国巺)的长久怀念,成就了近世文人悼亡的一段佳话。悼亡之作贵真。衡恪的悼亡诗,不仅在清末民初的悼亡诗里有一席之位,亦有资格入选历代悼亡名作。

李商隐的这首《暮秋独游曲江》不是太有名,千余年后终于遇到知音。这位知音以他的嘉言懿行对义山的“伤心人别有怀抱”作了最好的诠释。

◎刘经富,学者,南昌大学教授