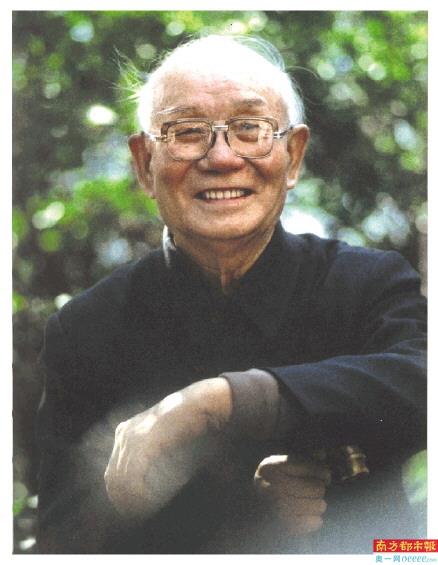

李可染,原名李永顺,江苏徐州人,中国近现代杰出水墨画家,齐白石弟子。曾任中央美院教授、中国美术家协会副主席、中国画研究院院长等。在山水画创作上有突出成就,代表画作有《漓江胜景图》《万山红遍》《井冈山》等。

《李可染自写小传》第一页局部。

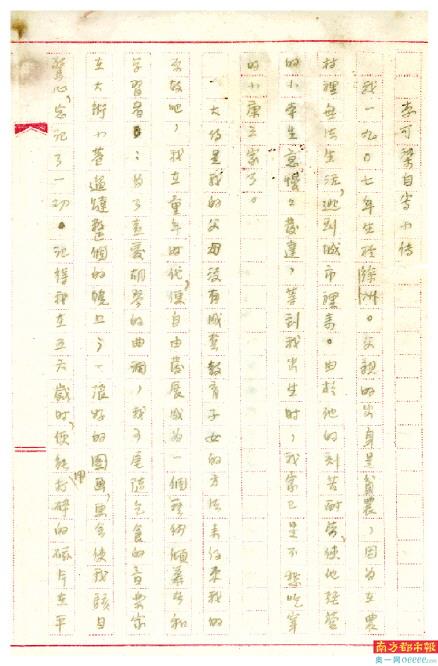

《李可染自写小传》手稿(第二及第三页),24.5cm×35cm。

《李可染自写小传》手稿(第二及第三页),24.5cm×35cm。

□ 戴朝晖

即将在广州举行的广东崇正2021年春季拍卖会上,据主办方发布的图录,有数件著名中国画大师李可染的作品。而在这几件书法和绘画之外,拍品中更有李可染写于1950年的4页手写“小传”,其中传达出许多李可染艺术生涯中的重要信息,可堪玩味和研究。

与吴冠中、赵无极、朱德群等一样,李可染曾就读于林风眠执掌的国立西湖艺术院,但显而易见,李可染后来的艺术走向却与前几位并不相同,甚至与他一生所景仰的林风眠也不尽相同,林风眠终其一生致力于“打破围墙”来表现东方诗意美。但李可染更多的是“中画为体,西画为用”的思想,是“围墙之内”的“革命”,这一点,他更接近徐悲鸿,但显而易见,与徐悲鸿比,李可染对笔墨的探索更加深邃,呈现的东方诗意美也更为迷人。

为何会出现这样的差异,李可染艺术探索的根源来自哪里?又该如何理解李可染的艺术之路?从这一份“李可染自写小传”原稿中,或可找到比较清晰的答案——李可染艺术的走向与他个人的成长史以及曾致力于研究中国画理论与技法大有关系。

从这份“自写小传”看,李可染几乎完整经历了中国画变革所有关键的节点和各个节点上最重要的人物,因而有它的价值绝不止于普通的名人手稿。释文如下:

李可染自写小传

我一九0七年生于徐州。父亲的出身是贫农,因为在农村里无法生活,逃到城市里来。由于他的刻苦耐劳,使他经营的小本生意慢慢发达,等到我出生时,我家已是不愁吃穿的小康之家了。

大约是我的父母没有成套教育子女的方法来约束我的原故吧,我在童年时代,便自由发展成为一个艺术倾慕者和学习者:为了喜爱胡琴的曲调,我可尾随乞食的音乐家在大街小巷蹓跶整个的晚上;一张好的图画,画会使我骇自惊心,忘记了一切。记得我在五六岁时,便能用打碎的磁片在平坦的土地上,画出赵云孔明之类小说插画人物,博得大人的围观了。

十五岁时,初离家乡到上海美专学习,三年无所得。唯有一事给我的印象最深刻:一位同学在钢琴上弹奏梅花弄曲,被一位留学外国的音乐教员破口大骂,说在钢琴上弹奏中国曲子,是对这神圣乐器的最大侮辱!这种殖民地奴化思想引起我最大的反感,使我永远不能忘记。

二十一岁时,得到我母亲的赞助考进国立西湖艺术院研究部。这是我一生最大的转折点,从这时起,我才算睁开了眼睛认识了这花花世界的创造都是什么人的功劳。原因是我受了进步同学(也是我最好朋友)张眺君的影响,参加了一八艺社。该社曾受鲁迅先生的指导,为中国进步美术界的最初组织。

我在研究部学习西画,教授为法国人克罗多先生。一天他看见我的油画说:“黑色用得太多了,以后要注意改正!”几天后,他又用严肃而郑重地语气告诉我说:“东方人作画都以黑色作基调,你画上的黑色不必改了!”以西洋人教中国学生尚知注意民族色彩,我觉得克罗多先生比上海美专那位音乐教员高明多了!这事使我非常感动。

九·一八以后,回到家乡在徐州艺专作西画教员,在省立民众教育馆做绘画宣传工作。这时曾作日本侵略中国史画,辟专室展览。七七事变后,组织徐州青年艺术朋友,成立抗敌宣传队,领导集体创作抗日宣传画百余幅,携至徐属各乡镇作流动展览。

一九三八年春,武汉政治部成立,周恩来先生任副部长,郭沫若先生任第三厅厅长,全国有数百进步文艺工作者都参加了这个工作。这是抗日统一战线文化战线上的胜利大团结,我由田汉先生函约亦来参加美术部门工作,作了不少宣传画及招贴画,主要的有“无辜者的血”、“杀人比赛”、“轰炸”、“救护伤兵”等。

武汉失陷,政治部从湖南广西辗转到达重庆。在长沙曾与力扬合作街头壁画。在重庆曾作攻击汉奸汪精卫的:“今之秦桧”、“妖妓图”、“耍猴戏”等宣传画。同时并为《文学月报》《七月》《文艺阵地》诸刊物绘制画稿。

一九四0年八月,三厅改组,郭沫若先生组织三厅艺人成立了文化工作委员会,我亦于此时转入工作。这时国民党政府反动面目日显,公开反共,迫害民主进步人士,后来的文委会受反动政府的压制,不惟不能开展工作,几乎等于被软禁了起来。我这时响应会里的号召,才开始作中国画理论和技法的研究。

我为什么要作这方面的研究,也是有它客观的原因的。我认为:西洋画传到中国来虽有数十年之久,可是它无论在理论上或技法上,差不多仍是西洋文化的整个搬用,并未曾经过中国人的民族消化;而一般研究国画的人,不是顽固的复古主义者,就是急躁地改造论者,前者面对历史发展的相反方向,不去说的,后者大多是兼研西画的人,虽然在改造中国画上也有过一些成绩,可是他们大多是未对中国画作系统深入的研究,便急于求功,当然也就没有能力对民族特长作原则性的吸收,结果所成作品,中西皮毛杂凑,这样的作品不惟不能给新中国画开展宽阔的道路,反而给反对中国画者以有力的藉口。由于上边的原因,使我认识到:不管是要把西洋化(注:应为“画”)中国化也好,或是发展改造旧中国画也好,我们都必须对这民族遗产先作深入的研究。只有深入研究了之后,才能有正确的批判;有了正确的批判才能进行发展改造。这些条件、次序,是混乱急躁不得的。古人有句话是:“不入虎穴,焉得虎子”,今人也有句话是:“站在旱地上学不会游泳”,我们要谈“批判接受遗产”,不肯“入穴”“下水”是不行的。

一九四三年春,文委会已临解散前夕,我受国立艺专聘约来校任课。一九四四年冬(或一九四五年春)参加“重庆文化界对时局进言”签名。

一九四六年受徐悲鸿校长约请来北京艺专任副教授。得见国画界之“硕果”九十老人齐白石先生。课余常往请教。

北京解放后,被约请为全国文化大会代表,被选为全国美协的委员,曾至东北各工业区参观生产建设及文化建设,曾在京郊参加土地改革,得到不少学习的机会。

今后我仍愿继续研究中国画的改造工作,我们一定要把我们已有两千年历史的民族宝贵遗产,从少数玩赏者手中夺回,加以改造发展,归还给人民。

现在北京艺专改为中央美术学院,我仍任副教授职。

1950年,北京国立艺专改为中央美术学院,写于其时的“李可染自写小传”,既有李可染艺术养成和成长的轨迹,也有他民族情结的根源。在小传中,他回忆自小追随民间音乐家走街串巷,埋下民族文化的种子;上海美专时期“无所得”,反感音乐教员的殖民地奴化思想;西湖艺术院是他一生最大的转折点,在这里,“我才算睁开了眼睛”。

小传中有一个细节,李可染感动于西湖艺术院法籍教授克罗多对中国传统文化的尊重;这也是李可染青年时代学习油画(西洋画)经历的一段重要写照,尤其是对“黑”色的运用。李可染后来赢得盛誉的黑色调“逆光山水”以及对“墨团团里黑团团,黑墨团中天地宽”的追求,都可从中找到萌芽的迹象。

小传中可见,正是在抗战时从事服务和宣传工作中,李可染开始了对中国画变革的思考和实践。他“九一八”后回徐州任教,又在江苏省立民众教育馆工作;抗战时期进入郭沫若执掌的政治部第三厅,辗转各地从事抗日宣传画;1940年代三厅改组进入文化工作委员会,值国共分裂,“文委”受压制,“几乎被软禁”,在此背景下开始作中国画理论和技法的研究,小传中,他详细阐述自己“入得虎穴”后的观点,就是“必须对民族遗产作深入的研究,只有深入研究了之后,才能有正确的批判;有了正确的批判,才能进行发展改造……”

对李可染深有研究的文化学者王鲁湘认为,“时代选择了李可染作为中国文化一代托命之人,成为中国山水画革新史上的一座里程碑。”而他在研究中发现,1949年到1953年之间,李可染似乎有过几年空白期,几乎见不到他的作品。王鲁湘发现,其实这段“空白期”一点都不空,李可染在思考和努力,探索各种可能的方向,试图把自己融入到新社会。

面对当时美术界关于中国画大讨论中“保守派”与“取消论”两种极端论点,李可染和另一位画家张仃经过讨论,一同提出了中国画的“革新论”,也就是第三条道路:既反对保守论,也反对取消派,主张画家回归自然,到生活中直接写生创作。这就有了后来重要的1954年“张仃、李可染、罗铭三人水墨写生展”,由此,李可染开始了革新中国画山水创作的坚实脚步,终获大成。(参见《“万山红遍”李可染:为祖国山河立传》,南方都市报2019年12月8日,记者朱蓉婷)

而这份“李可染自写小传”,正写于这段“空白期”。小传还提到北京国立艺专改为中央美术学院前期他辗转杭州、重庆、北京等地任教、拜师齐白石等经历,他所经历的大事件,各个节点上的关键人物,他的思考与探索,几乎可以说是观照二十世纪文化艺术史的一面镜子。这份小传,诚可作为李可染艺术研究的重要文献看待。