傅聪。 资料图片

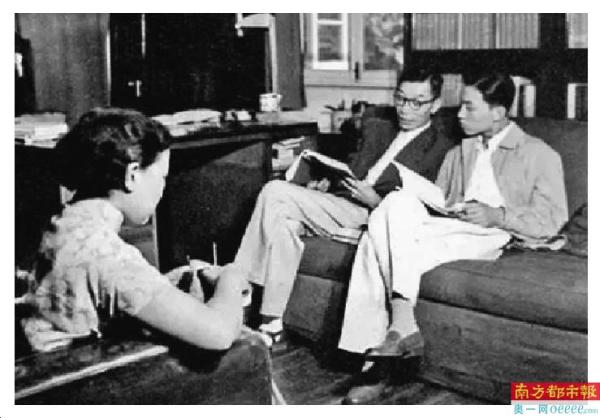

傅聪(右一)与父亲傅雷(右二)在书房。

当地时间12月28日,新中国第一位用黑白琴键敲开国际音乐大门的钢琴家傅聪因感染新冠肺炎,在英国伦敦不治去世,享年86岁。

大多数中国人知道傅聪的名字,是因为流传广泛、感人至深的《傅雷家书》。这是著名翻译家、艺术理论家傅雷与夫人朱梅馥写给长子傅聪的书信。跨越12年的通信中,最初那个凡事“领命而行”的青年,逐渐长成了可与父辈平等对话的艺术新秀。几十年后,傅聪取得大成,跻身当代最伟大的钢琴演奏家之列。

谁都不愿相信,这位一生传奇的艺术巨匠,竟会在“悠然见南山”的晚景,被新冠肺炎夺去生命。波兰肖邦研究学会(NIFC)在悼词中称:“他的离开意味着关闭了一张极为重要的通往肖邦的通行卡。”但他用学养和乐思创造的辉煌艺术世界,将永存于人间。

“独一无二”的家庭教育

“你别忘了:你从小到现在的家庭背景,不但在中国独一无二,便是在世界上也很少很少。”1954年,傅雷在给傅聪的信中这样写道。

1934年3月10日,傅聪出生在上海的巴黎新村。他是傅雷与朱梅馥的大儿子,从小便得到无微不至的教导,家庭中的艺术气氛无疑产生了极大的助益。傅雷曾记述:“孩子从七八岁起专爱躲在客厅门后窃听大人谈话,挥之不去,去而复来……”

傅雷曾有意引导傅聪向挚友黄宾虹习画,然而很快就发现他无意于此,却对音乐展现出不同寻常的热爱。因此傅聪七岁半、上小学四年级时,就开始学习钢琴。入门导师之一,是旅居中国的意大利音乐家、李斯特再传弟子梅帕器(Marco Paci)。

傅聪在钢琴学习上进步很快。做父亲的认为“不能不减轻他的负担”,便把傅聪“从小学撤回”,至14岁之前一直在家接受教育。年少的傅聪对音乐饱含热忱,却也不免倦怠,每当此时,傅雷就对他讲起贝多芬、莫扎特等大师的人生故事。

梅帕器去世后,有一段时间,傅聪因找不到合适的继任教师,无法再系统地学习钢琴。父亲认为“一个不上不下的空头艺术家最要不得”,便要他改受正规教育。1950年,傅聪以同等学力考入云南大学外文系,然而只堪堪度过一个学年,便只身回到上海,投入苏联女钢琴家勃隆斯丹夫人门下。正是在那时,严格的傅雷才确信,自己的大儿子可以专攻音乐。“因为他能刻苦用功,在琴上每天工作七八小时,就是酷暑天气,衣裤尽湿,也不稍休;而他对音乐的理解也显出有独到之处……”

1952年2月,傅聪与上海交响乐团合作,在兰心剧场演出了贝多芬的《第五钢琴协奏曲》。这是他第一次登上公演舞台。

走向世界的“钢琴诗人”

1953年夏天,傅聪赴罗马尼亚参加第4届国际青年与学生和平友好联欢节,初出茅庐便取得钢琴比赛三等奖;同年,他随团来到波兰访问演出,深受该国专家赏识。1954年,傅聪正式到波兰追随著名钢琴家杰维茨基学习,准备次年在华沙举行的第5届肖邦国际钢琴比赛。每天长达8小时的练习,让他不得不给十根手指都包上橡皮膏,但傅聪认为,自己技术根基差,开始准备的时间又太迟,必须加倍用功:“他们对我期望非常高,我决不能辜负他们,而且也是自己和国家的体面。”

五年一届的肖邦国际钢琴比赛,是全世界最著名的钢琴赛事之一。傅雷在文章中回忆,1955年大赛,74名选手中以傅聪资历“最贫弱”——不仅没有童子功,也不是科班出身,钢琴学习时断时续。然而三轮比赛过去,傅聪凭借难度极高、富有哲学意味的《玛祖卡》(Op.56 No.3)拿到第三名,同时还荣膺全场唯一的“最佳玛祖卡演奏奖”。这是新中国成立以来,第一次在国际性钢琴大赛上斩获的荣誉。

年仅21岁的傅聪“一战成名”。1956年,他开始在欧洲巡回演出,逐渐有了“钢琴诗人”的美誉。从走出国门那一刻起,父母的书信就成为牵引风筝的一根绳——12年间,傅雷洋洋洒洒修书上百封,正是《傅雷家书》的由来。父亲的满腔爱国热情与民族自尊心,也深刻影响了傅聪。他曾在一封信中写道:“他们都说我是一个波兰化的中国人,中国籍的波兰人,但我究竟还是属于我最亲爱的祖国的。”

1958年底,傅聪从波兰飞往英国,1964年加入英国籍。这两个选择都曾令傅雷震惊,但静思之后,他理解了儿子为了生存与尊严的权宜之计,才又恢复通信,并宽慰说:“你的处境,你的为难,你迫不得已的苦衷,我们都深深地体会到,怎么能只责怪你呢?”

事实上,离乡背井的数十年间,傅聪对故土的思念倾注于他演绎的钢琴曲中。他对肖邦作品的诠释深受推崇,而肖邦是一名被迫远离故土、充满爱国情怀的作曲家;很多西方背景的乐评人都指出,听傅聪的演奏,可以明显感觉到他是中国人——这样的评价,正合傅聪的心意。

晚年传道亦“传心”

几十年间,在西方人占据主流的文化圈里,傅聪是极少数真正被尊奉为大师的华裔钢琴家。改革开放之后,傅聪屡次回到中国演奏,开展教学。几代中国音乐学子,都敬慕他的学养和艺术风采。

中央音乐学院钢琴系副教授、硕士生导师陈韵劼曾多次得到傅聪指导。最早是在1996年11月,彼时傅聪回上海音乐学院开大师课,陈韵劼是上音附中的初二学生。其后陈韵劼赴美深造,2003年和2004年又有机会在意大利科莫湖大师班追随傅聪学习。2004年冬天,在意大利米兰附近讲学的傅聪应邀到当地一家钢琴博物馆参观,陈韵劼也随同前往。在博物馆主人请求下,傅聪在肖邦年代的古董钢琴上演奏,陈韵劼就在不到一米的地方看着他弹。“那种感受,我不知道找什么词汇形容,反正周围的人,从博物馆的主人到馆里面的学生,再到窗下、门口慕名而来的音乐爱好者,每个人都五体投地、如痴如醉,好像是被催眠了一样!”

在陈韵劼心目中,傅聪不仅是杰出的钢琴大师,更是真正的文化巨匠。“一个学钢琴的人去听他上课,就像学中文的人见到钱钟书一样。”可他在生活中,又十分温暖、亲切。陈韵劼对南都记者回忆,有一次大师课结束时天色已晚,独自来意大利求学的陈韵劼正要去附近的小餐厅吃一份最便宜的意面,不料傅聪拿起他的烟斗,豪爽地说:“走,我跟你一起去,就算陪陪你吧!”于是,在那间小餐厅里,陈韵劼听了傅聪半个小时的艺术妙论,“高兴、感动得快要哭出来了……”

古稀之年,傅聪与妻子、来自厦门的钢琴家卓一龙安居英国伦敦,同时在全球各地巡演,并悉心教学。旅美钢琴家童心是其“关门弟子”之一,他向南都记者介绍:“大体上,傅聪先生每天会花很多时间练琴、研究音乐。他早上起来后就开始练琴,中间也不怎么吃东西,一直练到下午再吃些东西,然后晚上会给不超过一位学生上课。”在人生的晚景,傅聪仍在自我挑战。“最后几年,他的音乐会还包括了许多年轻钢琴家都不敢尝试的全套肖邦练习曲、全套德彪西前奏曲这样对技术和体力要求极高的作品。”每次登台前,傅聪都非常紧张,甚至有时需要吃药才可缓解,同时承受着极大的心理和生理压力,然而童心却听他说,这是艺术家必须经历的修行。待音乐会结束后,几乎每一回弟子向他道贺,傅聪都会对自己没能表现充分的地方表示懊恼。

“先生经常说,他没有自己的风格,只有音乐;他是苦行僧,一辈子诚惶诚恐地做着音乐的仆人。先生就是这么把自己的一生,毫无保留地奉献给了音乐艺术。也是用这份虔诚,先生教会了我如何真正地去读乐谱背后的含义。”童心说道。遗憾的是,最终傅聪因为身体状况,竟然连琴也弹不得。2018年10月,童心最后一次探望傅聪时,他已接受了背部手术,导致基本没办法再练琴,情绪明显低落。“先生不断地说,现在弹不了琴了,一切都没意义了。我们一直希望能帮他开心、积极起来。”

新冠疫情在英国暴发后,傅聪和夫人卓一龙双双感染住院。经过积极治疗,卓一龙已基本康复,而傅聪身体仍较为虚弱。12月27日晚,童心在与师母的通话中了解到,傅聪仍未能出院,但病情似乎还算平稳,“现在需要吸氧,但没有上呼吸机”。谁都没想到,病情就在一夜之间急转直下,这位音乐巨匠最终没能扛过疫情。

采写:南都记者 侯婧婧

(参考资料:傅雷《傅聪的成长》、鲍蕙荞《我是一个中国人——傅聪访谈录》、叶永烈《傅雷与傅聪》等)