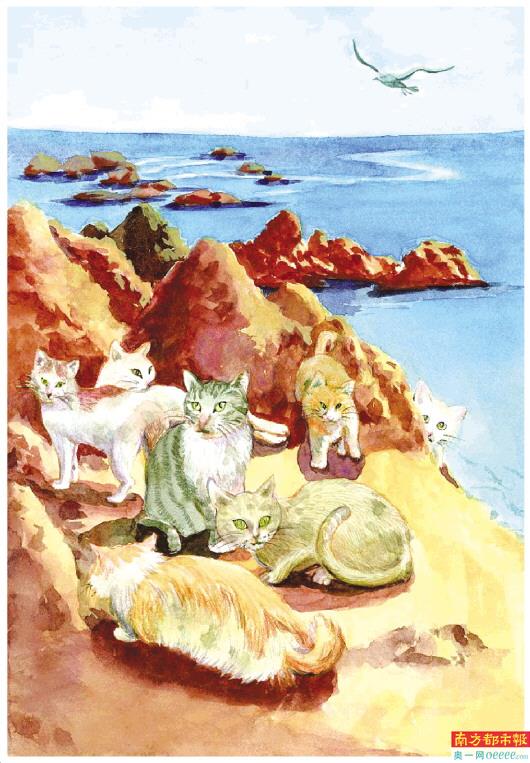

《我的原野盛宴》插图之一。

张炜 当代作家,中国作家协会副主席。山东省栖霞市人。1975年开始发表作品。 2014年出版《张炜文集》48卷。著有长篇小说《古船》《九月寓言》《刺猬歌》《外省书》《你在高原》《独药师》《艾约堡秘史》等21部;诗学专著《也说李白与杜甫》《陶渊明的遗产》《楚辞笔记》《读诗经》等多部。作品获茅盾文学奖、中国出版政府奖、京东文学奖等。

南都讯 记者黄莤 上世纪80年代以史诗品格的《古船》轰动文坛,并在2011年以700余万字的煌煌巨著《你在高原》斩获第八届茅盾文学奖,山东作家张炜的写作扎根土地,以深厚沉郁著称。2020年,他出版的首部非虚构作品《我的原野盛宴》又以清新质朴的风格,为读者开启了投向胶东半岛的另一重视域:关于自然之美,自然之丰赡,自然中俯拾皆是的灵秀、诡奇、骇怖与仁慈,都在一场童年的“原野盛宴”中细细铺陈、娓娓叙来。

“我们家在海边野林子里。它是一座由几行密密的榆树围起的小院,院门是木栅栏做成的。屋子不大,石基泥墙,屋顶铺了厚厚的苫草和海草。”张炜在书的开篇如是写道。父亲在遥远的采石场上班,母亲在一个大果园做临时工,平日只有他和外祖母住在孤零零的茅屋里,偶尔到访的是猎人、采药人和打鱼人。然而童稚之心并不孤寂,他在荒野中与草木鱼虫做伴,探险、捉鸟、采野果、品尝外祖母用森林物产制作的美味,和小伙伴壮壮一起在林间“搭巢”,和猫头鹰一道参加小果园爷爷摆的“月亮宴”,跟着鱼把头老七在海里撒网,喝用海水炖的最鲜美的鱼汤……

《我的原野盛宴》被看作张炜个人的成长史和心灵史,当中的几十个童年故事,是关于勇气、怜悯、哀伤、友谊、忠诚、牺牲和爱的真挚书写。

书中涉及荒野中“野蛮生长”的三百六十多种动植物,无论是大丽花、百合、紫菀、忍冬、萱草、红白木槿还是打碗碗花、蓖麻花,无论是白杨树、柳树、苦楝、皂角、栾树、刺槐或者女贞、白蜡,无论是猫头鹰、小鼹鼠、豹猫、银狐、大马蜂、刺猬还是狼或熊,在他笔下,都各有性格、姿态与脾气,只要用心去听,就能听见“一万种声音”,那是“整个大海滩上多少生灵在叹气、说话、争吵、讲故事和商量事情。”

因此,《我的原野盛宴》又被赞为一部难得的海角植物志,一部大自然的诗篇。

对于这本书的写作,张炜自评“它是没有装饰的朴素,没有用力造句的直白。”这个题材在他的生命中酝酿数十年之久,写起来竟像是“拉家常”或“谈往昔”,像一个镜头里缓慢而细致的闪回。“形容词和状语部分不必太过发达,原汁原味的海边旷野是最好的调色板,那是大自然涂抹的天空白沙和大树、动物、花和草。”时过境迁,昔日的乐园早已随现代化进程而湮灭。作家不愿意自比“中国的梭罗”,但愿意将这部作品献给孩子和老人,因为在任何时候,“纯洁的人、返璞归真的人,最懂得深邃之美。”

专访

返璞归真的人最懂得深邃之美

南都:是什么让你动念写《我的原野盛宴》这部非虚构作品?

张炜:人在旅程上经常回眸,有一些特别的怀念和总结,并希望在这个过程中强化自己的勇气。在这样的时刻,如果认为关于自然之美的感激和表达是奢侈的,甚至是轻松的,就错了。这种寻觅和追忆、一次次认定并不容易。美和诗意的真处和深处是自由和真实,是力量,是让人获得再次出发的勇气。就是出于这样的一些思绪和心情,我会经常回视那一段岁月。比起我在其他文字中所表达的愤忧与痛切,二者在深处的指向是一致的。

极度的孤独和痛苦,并非一定就是哀伤和哭泣,也可能有另一番面貌。我们会在这样的时刻安静下来,让心绪回到生机勃勃的少年时代,去面对那时候的原野和自己。怎样从那里起步、为何走到今天,原野又发生了怎样的变化,这种记录和对照会让一个生命对时代、对自己,有更深入的认识,从而对未来做好准备。人和时间都是有走向的,我们一起走向了绝望还是希望、还要走向哪里,会不断地从时间中寻求答案。孔子说五十知天命,就是在讲命运的觉悟,有了这样的觉悟就不至于活在自欺中,就会做一些更重要的事情,以应对未来的光阴。

对事物的记录应当尽到全力争取真实,把另一个时空作一次不失原色的归纳和还原。兴致勃勃的描述和深沉的想象,都不能歪曲昨天,更不能粉饰。比如那时候的贫乏和孤寂,清新和至悲,因为什么原因而省略,都必须交待清楚。我把至悲写过了多次,我把血泪也描述了多次,眼前还有更长的路要走,这段新的旅程可能比以前还要崎岖。

南都:在写作《我的原野盛宴》时,你心目中的理想读者,是孩子还是成人?你怎样去寻找那种孩童的天真语调?

张炜:所谓的“儿童文学”,如果是好的或极好的,就会适合成人,甚至适合老人。我的作品即便没有那么高的价值,也愿意留给孩子和老人。纯洁的人、返璞归真的人,最懂得深邃之美。只要这美是深沉的、不轻浮的,那就交给老人和孩子好了,它将更不容易被误解。我觉得新的书写,越是靠近现在,就越是接近老人的心情和笔调,这种笔调不必费尽周折去寻找,而就在手边,它是没有装饰的朴素,没有用力造句的直白。这样的文章不属于小说也不属于唯美的散文,而是在放松地拉家常和谈往昔,走入一场复述。形容词和状语部分不必太过发达,原汁原味的海边旷野是最好的调色板,那是大自然涂抹的天空白沙和大树、动物、花和草。我记得以前看过一本书,名字忘记了,上面说到一个最美的人,行动起来就像在风中摇动的一株草。这个比喻真是好极了,不是因为巧妙,而是因为贴切。写作者一定在野外细心体验过那种闲适、舒展,特别是那种自由。

我怀着向草和树看齐的理念,去再现昨天。这个工作让我感受到了美好。

南都:你的家乡位于胶东半岛,气候独特,这本书也被称为胶东半岛的动植物志,你关于动植物的知识从何而来?成年以后,是否还保持着与动植物亲近的习惯?

张炜:那个半岛指胶莱河东部,是很重要的一个地理专区,历史上出了很多有名的人物和事件。那里气候好,自古都是富裕之地,战争中谁占据了那里就意味着有了供给丰厚的大后方。

那里出产黄金而且天下最丰,相当于美国的西部。气候优越无比,处于天下最美葡萄酒产地所需要的纬度。三面环海,鱼盐至富,有山有水,土地肥沃。上帝是有些偏心的,让一个地方好,就从头到尾好到美不胜收。

因为二十多岁以前主要在那个半岛活动,应该熟悉它的山水。然而我对山河的认识能力是有限的,后来发现对半岛只是一知半解,比如它的植物动物要从头历数一遍,大概也要一生的时间。至于山脉河流,将无尽的支支岔岔记下来,也是一场巨大的劳动。年轻时志大才疏,不止一次想干一件事,就是将整个半岛以图文并茂的方式记录下来,标记出所有的河流山脉与动植物。后来试了试才知道是不可能的。由于意志不强,很快又被新的兴趣所吸引,所以那样的豪志终究没有实行。但毕竟有过尝试,这让我在后来的写作中大受裨益。

半岛上没有野生的大动物,没有熊和虎等。古代有,后来人烟稠密起来,它们就撤离了。不过剩下的狐狸狗獾黄鼬豹猫之类也就够了,它们一个个顽皮活泼,深深地吸引了我们。因为气候湿润四季分明,植物丰茂,品类繁多植株旺盛,可能是北方最肥硕壮美的地区。山水一定是和人紧密相依的,所以自古以来这里一直是美女之乡,比如《诗经》等书里常常提到的“齐姜”,说的就是她们。

海边的人是饿不死的

南都:书里有一句话:“当年我们一家一直走到海滩上,走啊走啊,一抬头看见这棵大李子树,就再也不想走了。”外祖母的家为什么会在海边的小野林子里,而且周围似乎人迹罕至?你在这个海边小院住了多久?

张炜:我们应该感谢命运的是,一家人不是在饥饿年代才赶往海边,而是更早,早在上个世纪四十年代中期就来了。外祖母最早从远处来到这里:她一直往北走着,走到海边,再无法向前了。她可能为了安全,稍稍躲开大水,返身往南再走几华里才停下来。她后来说起在这里定居的原因:看到了一棵大李子树。它有多大?大到谁也没有见过。树龄多大?谁也不知道。我小时候与之为伴,它陪伴了我的童年。到现在为止,我从没见过比它更大的李子树。我有时候会想象:它可能是整个大海滩的树王,是护佑者。反正它实在是不凡的,无论是心里的感觉还是实际的情形,它都那么神奇。

事实上,从它在上个世纪八十年代末被砍之后,整个胶莱河西北部小平原就遭到了噩运:先是大片林子接连被毁,再就是因为开采煤田,一望无际的肥沃农田连连塌陷,变成一片片死水湾。这个历史上最富庶的地区,自然环境遭受了空前劫难,美丽景象一去不返。

当年,我是说上个世纪三四十年代,从大海往南一直连接到大片农田,长达几十华里的地带基本被密林覆盖。除了近海一带是灌木和杂树混生之外,其余的林子都是真正的大树。直到三十多年过去,这里还有大片的林子,虽然已经远远不及此前了。总之,半岛西北部小平原是一部林野步步消退的历史。

有人算了一笔账:将这里近百年来所有的经济增长叠加起来,都无法修复这里的自然环境,这还不包括无价的时间和人文精神。

南都:小院子靠着老树林,老树林靠着海。对孩童来说,树林和海洋分别代表着什么乐趣?你对荒野的感情深,还是对大海的感情深?

张炜:我们一直住在没有一户邻居的林中小屋里,当年只觉得荒凉。今天怎么看都像一个童话,只是这个童话听起来好,却没有人愿意充当它的角色。享用“童话”般的生活也要付出代价,比如要忍受非同一般的孤独,还有其他不便。今天的人会考虑交通问题,以及失去群居生活造成的种种难题。我向外边讲述它的故事,从他们好奇的神色中,认识到那片林野有那么多的诱人之处。

要看大海就得穿过老林子,还有相当一段距离,所以我直到六七岁才第一次见到大海。这之前一直在夜深人静的时候听到它。有人以为海的声音一定是刮大风的时候最大,那是在近处的感觉,从远处,风浪和林涛混在一起,分不清谁的声音更大。而安静的深夜就不同了,林子静静的,大海的声音就变得清晰了。那是一种细细的长长的、从远处推到近前的一种发力深远的声音,让人时时有一种被大水淹没的恐惧感。老人说这叫“发海”。

在见到大海之前,海是神秘的;见到之后就更加神秘了。林子对我们来说就在身边,树木花草和动物就在一旁,已经不觉得奇怪了。

在记忆中,大海和林子是永远在一起的。没有林子的大海是不可想象的,我在国内外许多城市看到楼房靠近海边,这种所谓的“海滨城市”,水泥丛林代替了真正的林子,实在可惜。没有林子的大海,就像没长睫毛的眼睛,算不得美目。

南都:书里写到外祖母可以利用荒野里生长的植物,烹制各种各样的美食。在这些丰富了童年时代味蕾的食物里,有哪一种或几种是你到现在也特别想念和难忘的?

张炜:在最艰难的年代,人们对食物的渴求怎么形容都不过分。现在的人已经完全失去了那样的一种想象力。灾荒年月人们吃土,吃棉絮,因为树叶和树皮已经吃光,别无可吃。就因为有过吃土的经验,所以在上世纪七十年代,还有人还将一种黑土搓成花生米的样子,在锅里炒一下,像吃香豆那样咬得咯嘣有声。有人说那时已经不再饥饿,不过是补充某种微量元素的民间偏方。但真的是吃土。

在食物极度缺乏的时候,如果有一些新东西被发现,就会引起哄抢。比如沙地里掘出的白茅根,水嫩甘甜,大家都发了疯一样去挖,没洗干净就填到嘴里嚼起来。孩子们一天到晚在海边蹿,会找到一切能吃的东西。他们眼神好,胆子大,什么都敢尝试,所以常有出乎意料的发现。一种紫色的多年生草根放在火中烧一下,发出诱人的甜味,嚼一下比山药更香。荒野上不知名的美味太多了,比如某种虫子、树叶、果子、花苞,都可以吃。给人印象最深的是白茅根开出的花,不,是它开放之前的尖细苞朵,深埋沙中,要掏挖出来。这种苞朵到了今天也是难得的美味,甜,而且还有一种特异的清鲜,好像兼有竹笋和甘蔗、再加上蜜和酒混和起来的味道。可惜有五六十年没有吃过它了。

大人们有更多寻找食物的经验。榆钱即榆树不成熟的种子,就连城里人都当成美味,但榆树根也是美食,就不太有人知道了:把紫皮刮掉,将厚厚的根肉剥下,生吃甜生生的,烧一下香味倍增。不过大人们认为这样吃是糟蹋东西,用书上的话说就是“暴殄天物”。怎么吃?晒干,然后制成粉末装在瓶里,做面条时撒上一点,面条就会惊人的滑爽和清香;如果再有几枚黄蛤做汤,那就是天下第一等美食了。这种方法自然是老辈人传下来的。大人们找到的东西不如孩子们多,不过一旦找到,用当地人的话说,就是“能把人馋死”。比如他们会把一个残破的、谁都不理的沙滩树墩劈开,从里面捧出一把胖胖的白虫。这可不是一般的虫子,放到火上烤一下,十米之外就能闻到逼人的香气。它噗噗冒油,把所有人心里的馋虫勾出来,让人不再安分,一天到晚在海滩上转悠。

要举一些海边沙滩上寻找吃物的例子,那是说不完的。什么野蜜、蘑菇,这都不是稀罕的东西,听听名字就知道有多么馋人。它们是海边的宝物。比如蘑菇,多到数不胜数,花花色色,有毒或无毒。奇怪的是我们从来没听说海边上有谁被蘑菇毒死,都敢放开胆子吃。

海边人的优势是内陆人不可想象的,这让许多外地人嫉恨。关于嫉妒的故事我们从小听了很多,涉及到一个天大的事:死还是活。灾荒年代,海边的人在吃光树叶之前还有无数可吃的东西,除了吃根根草草,还有最新的发现和发明。当时海里鱼很多,但捕鱼很难,主要是当时人饿得没了力气,已经没法下海捉鱼。所以他们主要是拣大浪推上来的海菜和小螺。最保险的是林中有许多渠汊,里面长满香蒲,蒲棒在成熟前叫“蒲米”;最想不到的是香蒲根,烧一烧甜过红薯。渠汊中还有小螺小鱼,这些也够吃上一阵了。

所以海边的人一般是饿不死的。外地人当年想方设法往海边跑,但大部分死在半路。因为跑这么远的路需要体力。据说只有很少几个老人来到了海边。这里的人永远感谢辽阔的海滩,它最终救了一部分人的命。就因为它,人们才没有走到绝路,只要有足够的耐心,只要好好寻觅,总能得到一些援助。有人实在弄不到吃物,就在沙子里到处挖掘,结果再次找到了一些东西:老沙参、上个秋天落下的野枣和冻桃。这在当时可比山珍海味。

总之海边的人依靠自己的智慧,以及地理优势,在那个年代尽可能地活了下来。这是一个奇迹。

南都:书里提到,外祖母有一只樟木箱,箱子里有一些家传的书籍,“封皮上有金闪闪的字”……很好奇具体装的是些什么书?成年以后,你有没有把这箱子书继承下来?

张炜:我记得小时候最骄傲和最得意的事情,就是拥有许多书。我开始读不懂它们,只知道越厚就越是让人喜欢,可以用来交换更多的东西,比如从看果园的人那里得到苹果和葡萄等。

我家当时有一本又大又厚的硬壳书,名字忘了,要用力才抱得起来,有人见我费力地抱着它出门,立刻吆喝一声:“嚯!”那本书后来不知流传到了哪里,和好多书一起走丢了。我十几岁离开海边,只带了最喜欢的几本书,大部分都留在了大李子树下的小屋里。再后来连大李子树都没有了,书当然也没有了。

那些线装书基本上是没法看的,不过仍然有点印象,比如一些武侠小说,还有一本《红楼梦》。半懂不懂地看下来,觉得有趣。回想起来,有一种很奇怪的感受,就是当一个人特别渴望阅读的时候,会滋生出一种超越的能力,然后不可思议地进入内容,仿佛连生字这种不可逾越的障碍也能稍稍克服。我在那个年纪里竟然读了许多书,而且记得一些片断。后来书多了,记忆力却要差得多,根本原因就是不像过去那样渴望了。

南都:在你的回忆里,外祖母一直是自然的知音和守护者。她对你后来的成长,乃至最终成为一位具有悲悯之心的作家,起到了什么作用?

张炜:如果没有外祖母,童年会过得更苦。当年也很苦,但有很多欢乐,这其中大多与外祖母密不可分。她让童年避免了很多危险和不幸。我在回忆中时而写到外祖母,因为想念她。她给我的教育、给我的知识,比后来接受的正规教育的总和可能还要多出许多。当然这二者也没有多少可比性。不过我的一些生活习惯和对事物的标准就是那时候形成的,她让我知道什么该做什么不该做,什么需要坚持,什么是意志力,什么需要忍耐。

在我刚能写长一点的文字时,就想写外祖母。我发现自己的全部文字中,外祖母出现的次数最多。我知道一些情感的表达、一些事物的判断,都与她有关。她是最善良和最正直的人。要按照她对我的影响去写作,她为我确立了更高的、需要用一生努力去抵达的标准。

环保是今天的事,梭罗是昨天的作家

南都:暴发于2019年末的新冠肺炎疫情,至今未平息,让我们不得不再度反思人与自然的关系。你一直是一位大地上的行吟诗人,请谈谈你的自然观。你觉得当代人和自然的相处方式,有哪些方面亟须改善和修复?

张炜:远的不说,只说近代史,从世界大战到其他种种,人类遭受的不幸太多了。生存在很大程度上就是与苦难对抗。我们想不出更好的办法度过有限的时间,人生如此多艰。这种生存的真相仅仅用激情、用理想主义,仍然不能真正解决。但人类如果放弃抵抗,彻底消极下来,恐怕更加承受不起。

反省和自责是永远需要的,也是必须的。我们怎样对待自然万物,也将得到怎样的回应。想一想我们平时是怎样对待动物的吧。苦难的逻辑因果也许是粗率和隐匿不彰的,但人类对这个世界的恶行,一定会以某种方式交还我们。现实生活中的行善不一定与幸福丝丝对应,但没有善行却一定会感到更加恐惧。

如果我们一味地说爱护大自然,爱护动物,保护环境,有人会觉得这是老生常谈。但物质主义和娱乐主义的可怕后果已经显现,物质欲望使人不顾一切,毫无节制。我们真的需要那么多物质?换一个思维怎样?巧取豪夺,豪取豪夺,人类已经无法消受。

南都:有评论家把《我的原野盛宴》比作中国版的《瓦尔登湖》,你怎么看?你自己的文学和人生哲学,是否受到过梭罗的影响?

张炜:一般意义上的所谓“生态文学”虽然不嫌其多,但总嫌其浅。不能专注于这样的写作,因为它通常并不比公文与新闻告诉我们的更多。关于所谓的自然文学,应该属于所有的文学。专门的“大自然文学”有可能是褊狭的。

《瓦尔登湖》是好的,好在自然而然的生活态度,是梭罗作为一个人的心灵体验之朴素真实,他对生活的一些悟想自成一理。其文学价值也与这些认识价值和审美价值连在一起,是一个整体。我们如果将某一价值从中抽掉,它就不成立了。现在的文学写作常常出现的问题,就是写作者为了取得赞赏,让某一部分人高兴,会把文学的单一价值剥离出来。比如为了呼吁保护环境,就专写这个题材,这对文学多少是一种误解。一个梭罗就够了,后来的人不可以重复和仿制。

童年生活的再现,专注和沉浸,应该是自然而然的。我不太喜欢类型化的写作。研究者为了学问的条理,常常划分出类型,这种工作自有道理和价值,但写作者不能受其影响,欣赏者也是同样。要放空自己,不带任何成见,比如读梭罗,一心想着在读环保文学和自然文学,那就不对了。环保是今天的事,梭罗是昨天的作家。

南都:请推荐几部你认为值得一读的描摹大自然的文学著作。

张炜:描写大自然最好的,是托尔斯泰和屠格涅夫、契诃夫等,他们笔下的大自然真是精准有力,扣人心弦。也有一些非文学作家写出的有关大自然的书,他们为了学术目的而记下的东西,也有很强的文学性。比如达尔文的名作《在贝克船上的日记》等。专门写环保写生态的文学作品,其中的一部分要差一些,因为作者的企图心和目的性太强,主题太鲜明,往往不能使自己的心灵与诗意自然而然地呈现。因为文学天生是反对主题先行和概念化的。